日本には、世界有数の鉱山が眠っていることを知っていますか?

理工学術院 教授 所 千晴(ところ・ちはる)

1975年兵庫県生まれ。早稲田大学理工学部卒業。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。2004年、早稲田大学理工学部助手に就任。同大学理工学術院専任講師、准教授を経て、2015年より現職(環境資源工学科)。専門は環境浄化やリサイクル分野における分離技術。

世界に何十億人といる携帯電話ユーザー。資源確保に向けた取り組みが始まっています。金属リサイクルの知識を持つ人材が必要になるでしょう。

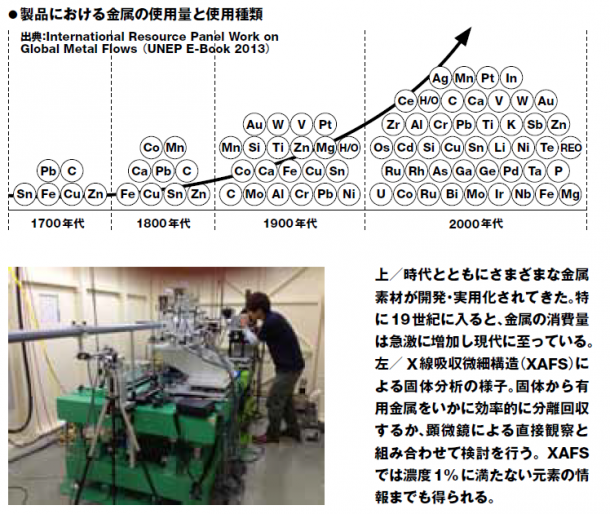

私たちの研究室では、固体中の多種多様な有用金属をどうやって分離し、循環利用していくかを研究しています。これを「金属リサイクル」といいます。その対象として注目されているのが、近年スマートフォンに置き換わられた前世代携帯電話、すなわち「ガラケー」です。都市からごみとして出た大量の電子機器の基盤にはレアメタル(希少金属)を含む有用金属が使われており、これらの資源を指して「都市鉱山」と呼んでいます。地球の限られた鉱物資源をめぐって国際的な獲得競争が激化する中、世界有数の「都市鉱山大国」である日本は、国を挙げて都市鉱山の「開発」に力を入れています。

レアメタルは「金属のビタミン」と称されます。ベースメタル(鉄、銅、亜鉛、アルミニウムなど)に添加され、性能強化した金属がつくられるだけでなく、レアメタルの一つである「タンタル」はスマートフォンなどに使われるコンデンサーを小型化するために重用されています。また、レアアース(希土類。レアメタルの一部)の一つである「ネオジウム」は永久磁石をつくるために必要な物質です。つまり、日本の工業を支える高品質・高機能な金属素材はレアメタルなしには語れません。

2013年に「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)」が施行され、私たち消費者もパソコンや携帯電話をはじめとする小型家電の「分別回収への積極的な参加、適正な排出」という役割を担うなど、有用金属の資源確保に向けた取り組みが日本全体で始まりました。その背景に、2010年に起きた中国によるレアアースの輸入枠制限、レアメタルショックがあったことは明らかでしょう。鉱物資源の中でもレアアースやレアメタルはとくに、地理的分布が大きく偏っているため、産出国の事情によって政治カードに使われてしまう可能性があるのです。こうした資源問題に対して、日本政府は多種多様な供給国・地域の開拓と並行しながら、元素戦略プロジェクトとして、レアメタルの備蓄、代替材料の開発、そしてリサイクルを進めています。

レアメタルのリサイクルに必要な社会システムは前述の法律のとおり整ってきているものの、リサイクル技術はまだ発展途上にあります。例えば、鉱石と比較して携帯電話の金属濃度は高いですが、天然資源における資源量とリサイクル可能な量とでは、いくら「都市鉱山大国」とはいえ比べ物になりません。また、「金属のビタミン」として合金化された部品が多いため、より効率的な選別・製錬技術が求められます。さらに、こうした採算性の課題の他に、製錬の過程で発生する有害物質や副産物の処分をいかに行うか、という問題も忘れてはいけません。人口問題・環境問題・資源問題が人類の三大命題とされている21世紀。環境負荷を軽減するリサイクル技術の確立が待たれているのです。

私たちは、物をつくる産業を「動脈産業」、リサイクル産業を「静脈産業」と呼びます。日本の活発な動脈産業への資本投資に反対する人はいませんが、静脈産業には大規模な資本がなかなか投入されません。しかし、これまでの話で静脈産業も「物づくり」であるということが分かっていただけたかと思います。欧州やアメリカを見ても、大企業が廃棄物処理業を担っています。日本人や日本企業もこれからは、資源確保から製造、廃棄物処理・リサイクルまで総合的な取り組みを行っていく必要があるでしょう。携帯電話1台でも世界には何十億人のユーザーがいる。電気自動車の普及が進めば、電池のリサイクルという問題もいつか直面します。金属リサイクルの研究は、工業国・日本において大変意義があるものと感じています。

(『新鐘』No.82掲載記事より)