Multiscale Analysis, Modelling and Simulation

数物系科学拠点

数物系科学が文明の原動となることを目指し

数物系科学拠点は、量子力学、生物物理、非線形分散型方程式研究、流体数学、精度保証付き計算機数学、流体機械等の分野を対象としています。その結果、数学的に厳密な、物理や基礎工学を基盤としたモデリングや数値解析によるシミュレーションなどを通して、科学技術に貢献できる人材の育成を目指した博士課程の教育研究を確立しています。

ACCOMPLISHMENTS

5つの主な成果

1 国際水準での教育研究指導の実現

当拠点ではJA 教員6名(ピサ大学、ライス大学、フレンスブルク大学、ニューヨーク州立大学、ダルムシュタット工科大学、国立台湾師範大学 )およびのべ13名の訪問教授により、オンラインを含む集中講義や特別講義、国際ワークショップ等開催し、学生に継続して国際水準の教育を提供してきました。また、一部の講義をYouTube チャンネルにて発信する等、拠点活動の広報も意識した取組を進めています。「数物系科学コース」設置による国際連携を推進した組織的な取り組みにより、海外研究者への本学学生の受入を促進しました。特に国際的に通用する若手研究者の養成を推進しこれまでに32件海外派遣を実施しました。

2 本学主催の国際ワークショップ継続開催によるレピュテーションの向上

2015年度より本学主催の国際ワークショップInternational Workshop on "Fundamental Problems in Mathematical and Theoretical Physics"と“International Workshop on Multiphase Flows Analysis, Modelling and Numerics"を開催。JA教員や国際的に著名な研究者よる学術講演に加えて、学生の発表の機会を提供してきました。2020年にオックスフォード大学との共同セッションOxford-Waseda in Mathematicsを開催、2019年から2022年にかけて実証政治経済学拠点と連携した異分野融合によるオンラインシンポジウムを開催し、数学への興味促進と異分野融合研究の推進の端緒となりました。

3 数物系科学コース設置

理工学術院博士後期課程に設置する本コースは、世界の第一線で活躍してきた国際的にアクティビティの高い研究者群や箇所と連携・協力して活動するSGU数物系科学拠点が母体となっています。また、独自のカリキュラムを理工学術院内の各研究科や卓越した研究者の協力を得て開発し、大学院教育の一環として 提供するとともに、理工学において異分野融合領域で活躍を希望する優れた学生を選抜し、国際学会での発表や海外渡航支援、研究費獲得の指導を積極的に実施してきました。結果、2023年3月まで13名が修了を迎えました。

4 国際共同指導プログラムの構築

当拠点は、本学JA教員Vladimir Georgiev教授(ピサ大学)と連携協議を重ね博士後期課程の学生を対象とした国際共同指導プログラムコチュテルプログラムの構築を実現することができました。

2022年2月、オンラインを活用した新たな共同研究プログラムの構築・実施を図り、コチュテルプログラムにおいて物理学及応用物理学専攻博士課程後期課程の学生が二つの大学から学位を授与されました。2022年ピサ大学から留学生を受入れ、2023年には新たに物理学及応用物理学専攻博士後期課程の学生を送り出しています。今後も本プログラムを活用して、若手研究者の育成と国際共同研究の活性化を推進していきます。

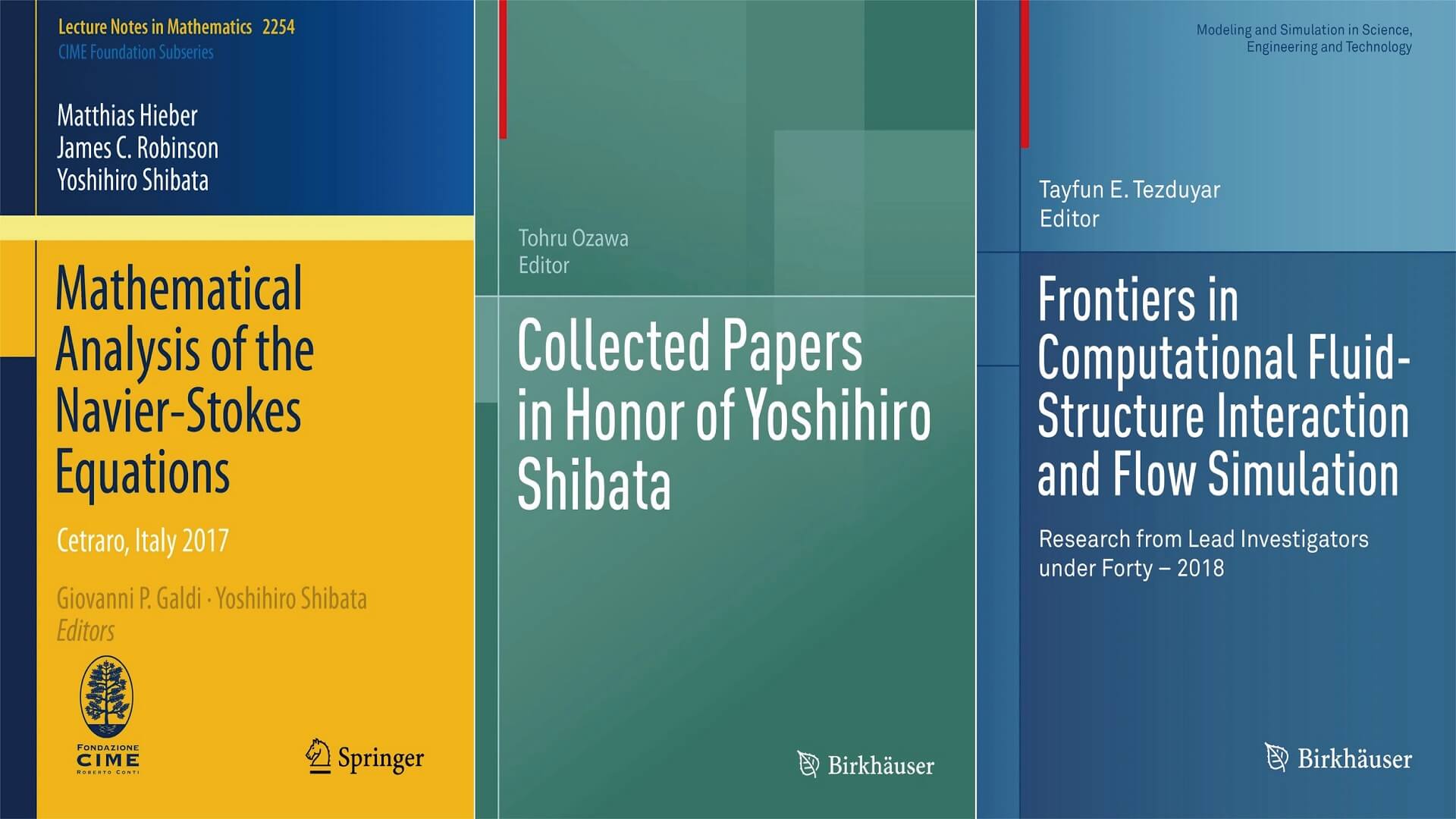

5 講義録・論文集の共同出版

柴田良弘名誉教授(初代数物科学拠点長)とJA教員Matthias Hieber教授(ダルムシュタット工科大学)が共同で国際的に活躍する若手人材の育成と世界各国の学生研究者向けに最大正則性原理に関連する教科書“Mathematical Analysis of the Navier-Stokes Equations”(Springer社)を2020年に出版しました。また拠点の大学院教育活動や国際共同研究に貢献した研究者32名から成る執筆陣の論文集“Collected Papers in Honor of Yoshihiro Shibata”(小澤徹教授編集)がスイスSpringer Nature 社傘下のBirkhäuser社から2023年1月に出版されました。Tayfun E. Tezduyar教授(ライス大学・早稲田大学教授)は、拠点メンバーや学生の論文を編集し、シミュレーションの最先端研究に焦点を当てた『Frontiers in Computational Fluid-Structure Interaction and Flow Simulation』をBirkhäuser社より2018年と2023年に出版しました。

GLOBAL RELATIONSHIPS

交流海外機関

OUR LAST SYMPOSIUM

最終成果報告

事業最終年度となる2023年度に最終成果を発表するシンポジウムを開催いたしました。その内容をレポート形式でご紹介します。

MOVING FORWARD

今後の展望

全学に浸透する数学教育を目指して

本数物系科学拠点では最先端の教育を目指し、未来を見据えたビジョンと最先端の研究を元に日々教育カリキュラムをアップデートします。そして、数学を使うすべての研究教育において中心的役割を果たすべく、すべての学術院と協力できる拠点を目指します。また、修士課程からシームレスに博士後期課程へ進めるよう博士を目指す修士学生にも同様な教育を展開します。

常に10年後の未来を見据えた国際的研究拠点として

我々は、近い将来への貢献のみならず、より長いスパンにおける社会への還元を目標とします。

そのような新しい研究教育を行うためには国際的協力が不可欠です。拠点内の教員の国際的ネットワークを活用し、グローバルな研究教育を展開し続けます。そのために、国内外の研究者が本学に集まることができるような施設の整備や共同研究の枠組みを構築していきます。