- ニュース

- 開催報告「International Workshop on Multiphase Flows: Analysis, Modelling and Numerics」

開催報告「International Workshop on Multiphase Flows: Analysis, Modelling and Numerics」

- Posted

- Sat, 23 Dec 2023

早稲田大学スーパーグローバル大学創成支援事業最終成果発表シンポジウム開催報告

シンポジウム名称

International Workshop on Multiphase Flows: Analysis, Modelling and Numerics

開催概要

- 開催日時: 2023年12月4日〜2023年12月6日

- 会場: 早稲田大学40号館グリーン・コンピューティング・システム研究開発センター102室

- 開催方式: 対面およびZoomによるハイブリッド方式

- 使用言語: 英語

- 登壇者:

Tayfun E. Tezduyar (Rice University / 早稲田大学, America)

乙黒 雄斗(東京理科大学)

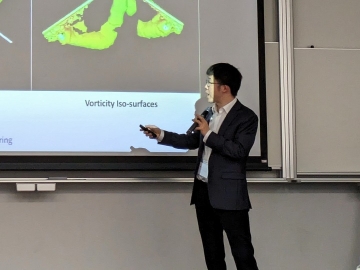

Jinhui Yan (University of Illinois Urbana-Champaign, America)

Artem Korovenko (University of Calgary, Canada)

John A. Evans (University of Colorado Boulder, America)

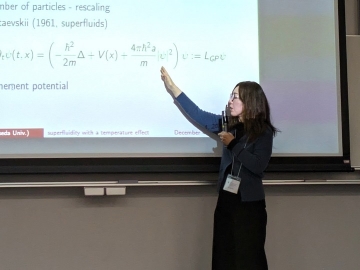

福泉 麗佳(早稲田大学)

柏原 崇人(東京大学)

Ionut Danaila (Universite de Rouen Normandie, France)

Karel Svadlenka(東京都立大学)

谷口 靖憲(早稲田大学)

郭 柔均(早稲田大学)

三川 翔平(早稲田大学)

牛奥 隆博(早稲田大学)

徐 兆京(早稲田大学)

中村 貴博(早稲田大学)

足立 将洋(早稲田大学)

参加者概要

- 参加者数: 57名(対面)+11名(zoom)

- 参加国・地域:アメリカ、カナダ、フランス、日本

- 参加機関: 国内、海外共に大学等の研究機関

本シンポジウムの目的

2023年度が最終年度となる「スーパーグローバル大学創成支援事業」では7つの各モデル拠点がこれまでの成果を広く発信するシンポジウムシリーズを企画しています。このシンポジウムは、早稲田大学スーパーグローバル大学創成支援事業の成果発信を目的として開催しました。数物系科学拠点では国際教育活動の一環として2件の国際ワークショップを開催し、本ワークショップは、その第2弾となるものです。

なお、本ワークショップは、数物系科学拠点の主要な活動のひとつとして2015年度より継続的に開催しております。他のワークショップ開催記録も含め詳細情報はこちらの成果ページに掲載していますのでご覧ください。

開催内容詳細

本シンポジウムは2023年12月4日から12月6日の3日間に渡り、日本国内のみならずアメリカ、カナダ、フランスから研究者が来日し、Multiphase Flowsに関する研究発表を行いました。1日目は4名によるミニコースと講演および4名の学生によるショートプレゼンテーションが行われました。

ライス大学の教授であり早稲田大学のジョイントアポイントメント教授であるTayfun E. Tezduyar先生は数値流体解析における安定化手法についての講義、自由表面問題の解析についてご講演いただきました。東京理科大学の乙黒雄斗先生はspace–time (ST) 法およびisogeometric analysis (IGA) の導入から複雑形状における解析についてご講演いただきました。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校のJunhui Yan先生は大きなスケールのIGAによる自由表面の解析方法についての講義、浮体式洋上風力発電機の流体構造連成解析 (FSI: fluid–structure interaction) についてご講演いただきました。早稲田大学の福泉麗佳先生は量子力学の分野からBose Einstein凝縮についてご講義いただきました。

その後の本学学生によるプレゼンテーションでは谷口靖憲さんによるシェルの厚み方向の定式化、牛奥隆博さんによる実験および数値解析によるクラウドキャビテーションの研究、三川翔平さんによるadaptive mesh refinement法によるパラシュートの流体解析、足立将洋さんによるLotka–Volterra共同モデルの定常状態における非自明な解および分岐構造の研究、とそれぞれが研究発表を行いました。

2日目は3名によるミニコースと講演および3名の学生によるショートプレゼンテーションが行われました。

カルガリー大学のArtem Korovenko先生はキャビテーション解析のためのマルチスケール解析についてわかりやすい講義をしてくださいました。1つ後のセッションでは自由表面流れおよびキャビテーション解析についてご講演してくださいました。コロラド大学ボルダー校のJohn A. Evans先生はNavier–Stokes方程式の持つ数学的な構造に関して計算法による構造の保存性およびロバスト性に関する導入編としてご講演くださいました。東京大学の柏原崇人先生は不連続Galerkin法による時間方向の離散化による誤差およびcubic interpolated pseudo-particle schemeによる誤差に関してご講演くださいました。

その後の本学学生によるプレゼンテーションでは中村貴博さんによる偏微分方程式の分岐、郭柔均さんによる圧縮性Navier–Stokes方程式の最大正則性に関する研究、徐兆京さんによる自動車タイヤの変形と地面との接触を考慮したタイヤおよび車体周囲の流体解析、とそれぞれが研究発表を行いました。

最終日3日目は5名による講演が行われました。Tezduyar先生はST法と組み合わせた数々の手法を用いた研究に関してご講演いただきました。 Evans先生は2日目の講義の応用編でありマルチスケールモデリング、局所細分化、マルチレベルソルバーにおける構造保存に関してご講演いただきました。Yan先生は界面捕捉法と界面追跡法を組み合わせた熱混相流の定式化およびレーザーによる金属が融解する解析に関してご講演いただきました。ルーアン ノルマンディー大学のIonut Danaila先生はBoussinesq近似されたNavier–Stokes方程式とenthalpy modelを組み合わせたモデルによる固液2相解析に関してご講演くださいました。東京都立大学のKarel Svadlenka先生はMerriman–Bence–Osher (MBO) アルゴリズムを用いた生物の界面ネットワークの挙動についてご講演くださいました。

3日間を通して多くの研究成果が発表されただけでなく、限られた時間の中で質疑応答や休憩時間を活用した活発な議論が行われました。