「ひらめきで日本を良くすることができるのか」、正直なところ、半信半疑だった。ひらめきとはアイデアであり、形がない。しかし、自分のアイデアで日本を良くできればと考え、今回の日本を良くするひらめき杯 ~外から見た日本~に参加してみようと思った。

アイデアのプロと言われる広告会社、電通。今回はそんな電通の第一線で活躍されているソーシャル・ソリューション局ソーシャル・デザイン・エンジン部部長の福井崇人さんが講師としていらっしゃった。

私が電通と出逢ったのは、ちょうど留学先の中国・復旦大学で電通の社員の方の特別講義があり、現地の学生に混ざってその講義に参加したのがきっかけだった。それまで電通のことは、広告や企画を考えている会社という表面的な部分しか知らなかったため、留学中のこの講義を通して、電通の面白さ、そしてアイデアのプロとしての仕事の奥深さを知ることができた。この経験を通して、自分も世の中の人を幸せにできるようなアイデアを考えてみたい、と思った。

私が電通と出逢ったのは、ちょうど留学先の中国・復旦大学で電通の社員の方の特別講義があり、現地の学生に混ざってその講義に参加したのがきっかけだった。それまで電通のことは、広告や企画を考えている会社という表面的な部分しか知らなかったため、留学中のこの講義を通して、電通の面白さ、そしてアイデアのプロとしての仕事の奥深さを知ることができた。この経験を通して、自分も世の中の人を幸せにできるようなアイデアを考えてみたい、と思った。

また、留学を通して「日本のために何ができるのか」について、これでもかというほど考えさせられた。留学によって日本を外の視点から見ることができる、というのはよく言われる。しかし私は、その次の段階として、自分という一個人の視点に立ち戻った時に何ができるのかを考え、行動することこそが大切であると考えている。そのため、「日本を良くするひらめき杯~外から見た日本~」という名前を冠した今回のプロジェクトは、まさに日本を良くするために自分にできることを考えるとてもよい機会だと感じた。

このように、電通というプロに教わりながらアイデアを生み出す練習ができること、そしてそのアイデアは日本を良くできる可能性があるということ、この2つがこのひらめき杯へ応募するきっかけとなった。

実際に、講義とグループワークを通して、福井さんからアイデアの出し方やアイデア会議のポイントをたっぷりと学ぶことができた。まず、福井さんによるアイデア出しの講義では、プロが考えた実際の例や、アイデアを生み出すための視点を教えて頂いた。小さく見えるアイデアが、実際の世の中にとても大きな変化を生み出すことができることを実感した。自分も早く考えたい、とわくわくしたのをはっきりと覚えている。

実際に、講義とグループワークを通して、福井さんからアイデアの出し方やアイデア会議のポイントをたっぷりと学ぶことができた。まず、福井さんによるアイデア出しの講義では、プロが考えた実際の例や、アイデアを生み出すための視点を教えて頂いた。小さく見えるアイデアが、実際の世の中にとても大きな変化を生み出すことができることを実感した。自分も早く考えたい、とわくわくしたのをはっきりと覚えている。

その後、それぞれが考えたアイデアを持ち寄って参加者同士で話し合うワークショップを行った。ここでは、他人のアイデアに自分のアイデアを積み重ねていく作業をした。人のアイデアは否定するのではなく、どうすれば実現できるかを考える方に力を入れることで、みるみるうちにアイデアがブラッシュアップされていくことに感動を覚えた。ここでは、グループワークの極意を学ぶことができた。

プロジェクト期間中は、常に日本の持つ特性や問題、そして日本の良い所について考える日々が続いた。電車に乗っても、道を歩いても、ご飯を食べても常に「ひらめき」を生み出すようにした。結果、携帯電話には数百個のひらめきアイデアの種が詰め込まれた。悩みながらも、最終的には、福井さんに学んだ「シンプル」や「オリジナル」をキーワードにアイデアを絞り込んで行った。

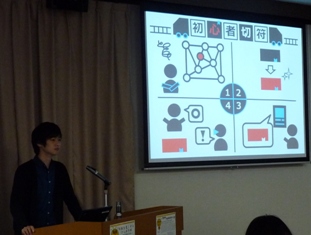

課題発表から最終発表まで時間が短かったこともあり、自分で完全に納得のいくものとはならなかった。しかし、全力で取り組んだ結果として、福井さんを始めとする電通クリエーターの皆様からのクリエーター賞、そして参加者による学生投票賞をダブル受賞することができたのだ。

課題発表から最終発表まで時間が短かったこともあり、自分で完全に納得のいくものとはならなかった。しかし、全力で取り組んだ結果として、福井さんを始めとする電通クリエーターの皆様からのクリエーター賞、そして参加者による学生投票賞をダブル受賞することができたのだ。

「ひらめき」が世の中を良くすることができるのか。それはお金や科学技術が詰まった機械のように目に見えるものではない。しかし、日本を良くするためのひらめきを全力で考えたことで、そんな形のないひらめきが、時に人に感動や幸せを与え、人の気持ちを変化させ、やがては社会をも変化させることができる原動力になりうると確信することができた。これからも、実際に日本を良くすることができる、私だけの「ひらめき」を考え続けたいと思う。