2025年春にエクスチェンジを行った早大生の素敵な経験談を載せています!

* * *

オンラインで繋がる、メルボルンと西宮

〜LINEとGoogle Meetで深めた交流〜

人間科学部 eスクール 人間情報科学科α2年 鍋島 早葉子

参加を決めた理由

photo by author

私は今年編入し、人間科学部eスクールで人間情報科学を専攻しています。オンラインでの学習が中心のため、学んだ英語を実践的に使う機会や、海外の学生と直接交流する機会は貴重だと感じていました。

また、以前オーストラリアに3回訪問したことがあり、メルボルンにも親近感がありました。今回、オーストラリアの学生と「友人」として深く交流できる絶好の機会だと思い、プログラムへの参加を決めました。

活動内容

photo by author

私のパートナーは、メルボルンのモナシュ大学で日本語と言語学を専攻するTylerさんです。

最初はWasedaメールでの挨拶から交流がスタートしました。次はLINEでお互いの自己紹介を経て、私自身が仕事と大学の勉強があるため、主に日曜日夕方にZoomやGoogle Meetでミーティングを行うことにしました。

オンラインミーティングでは、Zoomの接続が悪くGoogle Meetに変更したり、オーストラリアのサマータイム開始で時差が変わり、時間が変更したりと、オンラインならではのハプニングもありました。

ミーティング以外でも、LINEでお互いの日常を報告し合いました。

photo by author

例えば、近所のスーパーの寿司コーナーの写真は、日本のにぎりずしとは違い驚きました。

また、私が阪急電車のラッピングトレインの写真を送ったりと、リアルタイムでの文化交流を楽しみました。

特に印象的だったこと:相互の言語学習

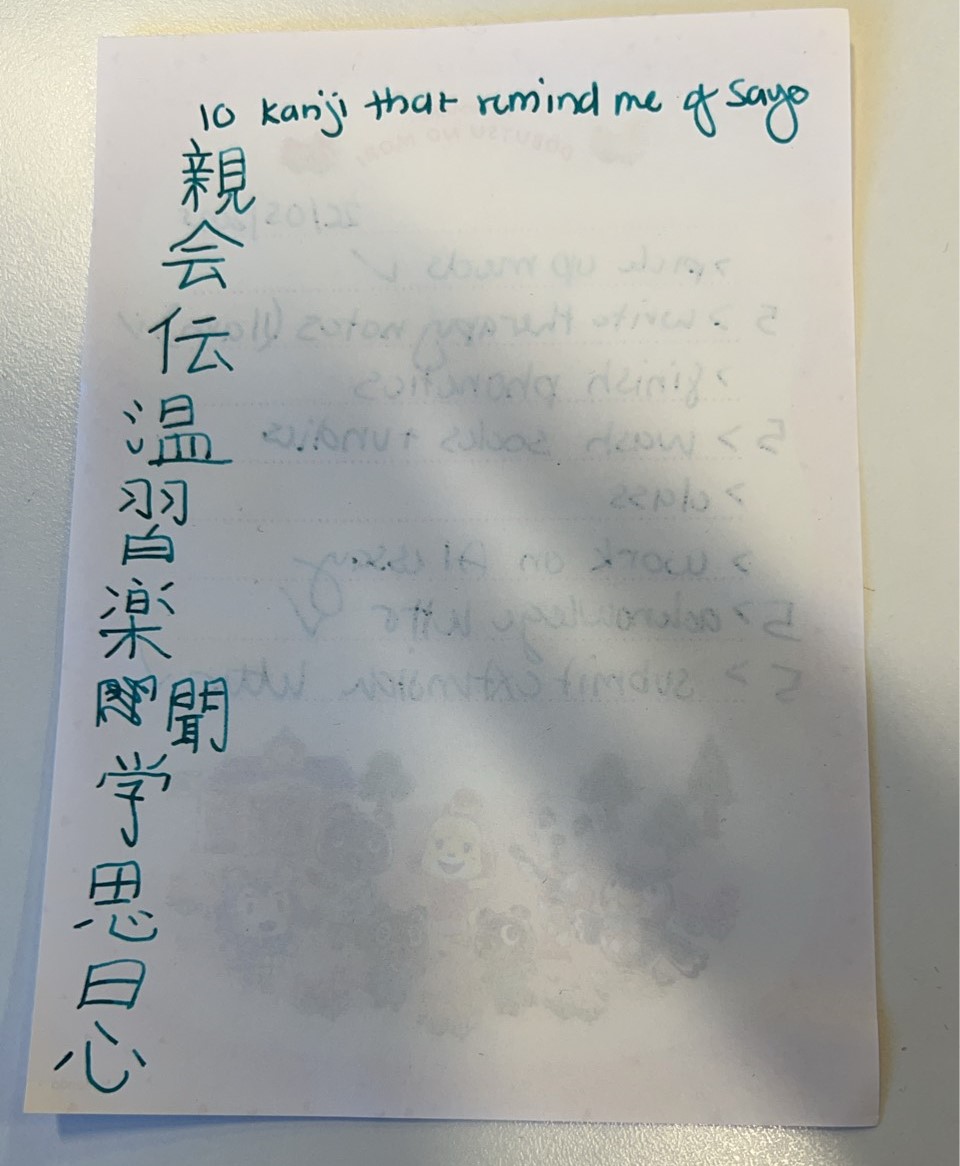

photo by author

私たちは、お互いにとって「生きた言語の先生」でした。

特に印象的だったのは、Tylerさんが通う大学の課題インタビューを受けたことです。日本のアニメ映画『聲の形』をテーマにしたプレゼンテーション課題ため、私が映画を鑑賞し、感想を伝えました。さらに、Tylerさんが作成した日本語の発表原稿を、より自然な日本語表現に添削するお手伝いをしました。私がお願いしたのは、データリテラシーの授業課題で、“私を表現するとしたら”というテーマに沿って、漢字10個を書いて送ってもらったのは、とても嬉しかったです。

日常のLINEではTylerさんから「わかりません」と、「知りません」の違いは?や「めんどうくさいは失礼?」といった鋭い質問があり、その都度ニュアンスの違いを説明しました。

逆に私は、Tylerさんから教科書では学べない自然な英語表現をたくさん教えてもらいました。

私が「Thank you for your advice.」と送ると、「まだ助けていないから、こういう時は「Thank you in advance」(先にありがとう)と言うんですよ」と教えてくれたこと。「Oh, I’m okay.」と送った時に、「It’s all good や No worries の方が自然だよ」と訂正してくれたこと。これらの実践的なフィードバックは、何よりの学びになりました。

プログラムを終えて

公式なプログラム期間は終了しましたが、Tylerさんからは「これからも時々電話したいし、日本で会いたい」と嬉しい言葉をもらい、今でもLINEで連絡を取り合っています。冬に来日する予定なので、会えるのを楽しみにしています。私もオーストラリアにまた訪れ、Tylerさんに会いたいです。

お互い仕事や課題、急用でミーティングをキャンセルすることもありましたが、「Never mind」「See you next week」とLINEで柔軟に調整できたことが、無理なく交流を続けられた秘訣だと思います。

何より、Tylerさんが日本語の勉強に苦戦しながらも、熱心に課題に取り組む姿が大きな刺激になりました。そのおかげで、私も「間違ってもいいから伝えよう」という気持ちになれました。

最後になりますが

eスクールの学生は、キャンパスで日常的に留学生と交流する機会が少ないかもしれません。しかし、このプログラムはオンラインで完結するため、日本全国どこにいても、海外の学生と深い友情を築くことができます。

英語力に自信がなくても、パートナーが助けてくれます。少しでも迷っている方がいたら、ぜひ勇気を出して挑戦してみてください。

ICC日英オンラインエクスチェンジプログラム (2025年春学期) 参加レポート

スポーツ科学部2年 大林祐太

今回のプログラムに参加した理由

今回、私がこのプログラムに参加したのには、大きく分けて2つの理由があります。

1つ目は、「英語を話す機会」が欲しかったからです。1年生の時は、毎週2回「Tutorial English」の授業があり、特にスピーキングとリスニングはかなり鍛えられていると感じていました。しかし、2年次になって授業がなくなると、日常で英語を話す機会が途絶えてしまいました。だからこそ、「現地の方と直接コミュニケーションが取れる」上に、「SNSで手軽に交流できる」という、このプログラムのスタイルに強く惹かれ、「英語を話す機会」を得るために応募しました。

2つ目は、「海外の文化をもっと知りたかった」という点です。私は2年生の春にICCの「キャンパス・フォト・アドベンチャー」に参加しました。その際、文化の違いというものを肌で感じました。英語で会話をしていると、単に言語が違うだけでなく、ものの考え方や会話のセンスなど、様々な点で違いが見つかるのが面白かったです。この「実践的な英語力への挑戦の機会」と「異文化を肌で感じること」という2つの理由から、私はこのプログラムへの参加を決めました。

どのようにコミュニケーションをとっていたか

今回のプログラムで、私は海外の大学に通うSさんと交流させてもらいました。連絡手段のメインはLINEで、普段は文字でのやり取りをしつつ、定期的にビデオ通話を使ってコミュニケーションを取りました。交流は、だいたい週に1度、2時間くらい行うのがルーティンでした。テーマを決めずに話し始めると、途中で気まずい沈黙が生まれてしまう心配がありました。ですので、会話をスムーズに進めるために、事前にLINEで「次はこんなことを話そう」というテーマをざっくり決めてから、実際のビデオ通話に臨むようにしていました。このおかげで、毎回内容の濃い時間を過ごせたと思っています。

会話を続けていく中で

Sさんとの日頃の会話を続けていく中で、やはり「文化の違い」は強く実感しました。日本ではまず話題にしないような内容だったり、物事への着眼点が新鮮で面白かったです。さらに、この交流を通じて「海外から見た日本」についても深く知ることができました。Sさんは日本にとても強い関心を持っていて、「来年以降に日本へ留学したい」という目標も話してくれました。だからこそ、Sさんが抱く日本への想いや、独自の視点からの考えを聞くことができたのだと思います。私たちが普段暮らしている日本が、Sさんの目を通して、また違った印象や魅力を持っていることを知りました。日本で生活していると、身の回りのことが「当たり前」になってしまい、その素晴らしさに気づかないことも多いと思います。しかし、海外の人と日本について語り合うことで、私たち自身が気づかなかった「日本の良さ」や「素晴らしさ」を再発見できました。このように、「外側から見た日本」を知る貴重な機会が得られたことも、今回の大きな収穫です。

最後に

今回のイベントを通じて、私は本当に様々な新しい発見を得ることができました。特に、LINEでのトークやビデオ通話が中心だったため、時間や場所を選ばず、とても手軽に、かつ自分と交流相手のライフスタイルに合わせながら交流を深められた点が大きなメリットでした。今回は画面越しでの経験でしたが、このように海外の文化に触れる体験は、その後の様々な行動につながるきっかけになると実感しました。だからこそ、今後はICCの他のイベントにも積極的に参加したり、機会を見つけて実際に海外へ足を運んでみたりしたいという意欲が湧きました。このプログラムは、私にとっての新たな一歩を踏み出すきっかけとなりそうです。これからも今回のように、世界中にあるまだ見ぬ扉を開けるような、ワクワクする体験を積極的に求めていきたいと思っています。