難しい、ゆえに奥深い、だから面白い和菓子作り

法学部 大北壮太

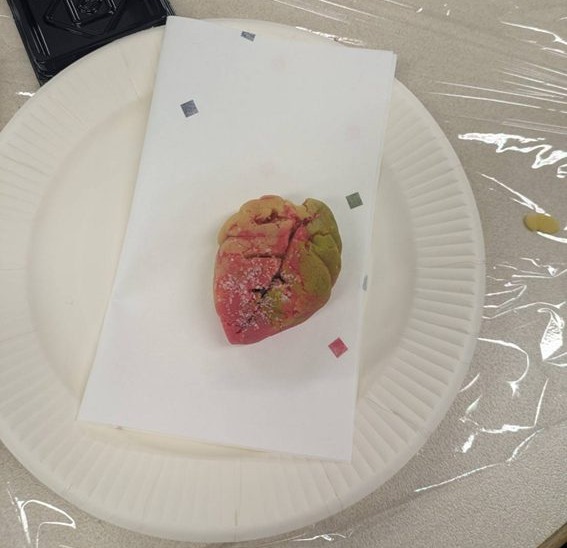

写真(記事下部)を見ればお分かりの通り、私はお手本のようにはうまく作れませんでした。原因としては自分のグループの机が後ろの方だったためにお手本が見えづらかったり、空調機器が近く生地が乾いてしまったり、単に自分の力量不足…と様々なものが挙げられると思います。

職人さんの説明は分かりやすかったです。しかし、指示通りに作ればよい、というわけではなく、混ぜるあんこの色ごとの配分や、丸い形から葉の形を作る過程の、角棒を刺す場所や深さなどは、職人さんのお手本をじっくり観察しなければなりません。その絶妙なバランスに調節するのが難しかったです。ただ、これでもICCの係の方や梅花亭の職人の方が親身になって教えてくださったので、なんとか3色の配分や葉脈の再現など、おおまかな見た目を作り上げることができました。

そしていざ自分の作ったものを実食してみると、それはまあ、ほんとうにおいしい。甘いけれどもその甘味がすっと消えてしまう儚さ。練り切り(今回作った和菓子の種類)は、形を作る際にどれだけ失敗しても最後にはおいしく食べられるのがよいですね。

しかし、和菓子作りが難しいことによって、そこから生じる会話もありました。与えられた課題の壁を共有することは、仲良くなる手段としてとても有効だと思います。僕は英語が流暢にしゃべることができるわけではないので、英語のコミュニケーション練習もかねて今回参加したのですが、同じ机に座っていた人が全員日本語を喋れたので、親しく、終始穏やかで和気あいあいと過ごすことができました。日英両言語日常会話も難なくこなせる方がおり、日本語で話せるものの、私の英語の練習に付き合ってくれ、英語を使った会話もしました。その方には本当に感謝でしかないです。

和菓子を作る前の時間には、梅花亭の職人の方からの「和菓子」のご説明もありました。和菓子は季節と結びついており、例えば紅葉などの自然をモチーフに作ることもあるそうです。このとき、紅葉を「山がお化粧をした」というような日本固有の感性に基づいて和菓子は作られます。

そして、和菓子というのは、五感で感じる食べ物であるのだそうです。私は、食事の際いつも味覚と嗅覚しか意識しない人間ですが、さまざまな感性を鋭敏にして和菓子に向き合うと、自然が想起され、日本古来の価値観を先人と共有しているようでした。

なんだか大層なことを書いてしまいましたが、単純に、和菓子作りは楽しかったです。そして、次は個人で手作りして、よりきれいな和菓子を作りたい、リベンジしたい、とも思いました。今回がICCのイベント初参加でしたが、今回が初参加でよかったと思います。

「形を作る際にどれだけ失敗しても最後にはおいしく食べられる!」Photo by author

Photo by ICC

インスタグラムもチェック!