今回は、政治経済学部(PSE)に所属する中岡宏太さんにお越しいただきました。この記事は、英語学習を頑張っている方にインタビューを行い、その中で経験したことや感じたことをシェアすることが目的です。この記事をきっかけに少しでも英語学習のモチベーションが上がるきっかけにしてもらえれば嬉しいです。

Photo by interviewee

ゲストプロフィール

中岡 宏太(なかおか こうた)さん

政治経済学部3年

2022年度政治経済学部 学部長奨励賞 受賞

経済学会幹事長

大学入学後にTOEFL iTP 607点、TOEIC925点を取得

大学受験予備校において英語採点を担当

- 英語学習をはじめたきっかけはいつ頃か覚えていたら教えてください

中岡さん:小学4年の頃だったと記憶していますが、中学受験のために塾に通い始めました。中学受験なので英語のテストはありませんでしたが、 塾で英語スピーキングコンテストがあり、そこに出たのがはじめでした。そのスピーキングコンテストでは、The Ant and the Doveという物語を暗記して、みんなの前で話すという内容でした。その際に、英語独特のリズム感が面白く英語に興味を持ちました。その後は、一旦中学受験で英語学習から離れましたが、小学校時代に楽しかった記憶があったため中学入学後は特に苦手意識などはなく取り組めました。

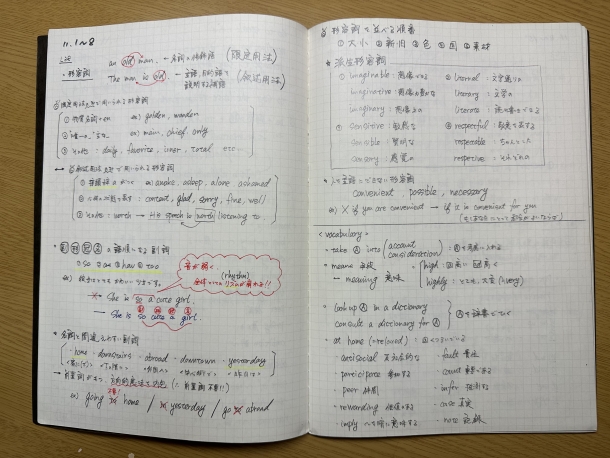

Photo by interviewee

- では、中学に入学後に本格的に英語学習に取り組んだということでしょうか。

中岡さん:入学した中学が公立中ではあったのですが、少し特殊でとにかくスピーキング能力を磨こうということを、先生方が大事にされていました。授業は、初回から英語の先生が日本語のインストラクションなしで全部英語で進められました。その中で、リスニングをしてスピーキングするというのを繰り返してました。なので、赤ちゃんが言語を習得していくような過程で学んでいくことができました。

細井:ちなみに、中岡さん以外の生徒も積極的にスピーキングをしていたのですか。

中岡さん:そうですね、とにかく間違っても良いという環境がありました。シャイな子も4人グループなどになりすごく良い雰囲気でコミュニケーションをとっていくことができていました。

- スピーキングやリスニングの勉強をしつつ文法なども並行して学んでいった形ですか。

中岡さん:ここが問題なのですが文法を中学3年間全くやってなかったんですよ。高校入学後に大学受験のための塾に入ったとき、文法の授業についていけず講師の方には「中学で何をしてたの?」と言われてしまいました。なので、高校1年生の英語の授業はほんとにきつかったです。高校に入ってからisとamが同じbe動詞だと知りました(笑)中学の文法の本を買って高1の夏休みにやりこみました。

- 正直、文法をメインで学習していた時、英語学習はつまらなかったですか?

中岡さん:つまらなかったですね(笑)英語は何か目的があって学ぶものだと思うので、英語自体を学ぶということにしっくり来てなかったです。文法を学ばなくてもネイティブと会話できてるし、何のために学ぶんだろうというのが正直な感想でした。ただ、今になって思うのはアカデミックライティングとか自分で英語を書く時には必要な学習だったんだなと消化できています。当時は中々そうもいかなかったです。

- これまでは、英語学習を続ける中であまり苦に感じることはなかったですか?

中岡さん:そうですね、あまり苦には感じてこなかったですね。ただ、大学院の先取り科目などで大量に英語の論文を読まされるときは視野に入れたくないときもあります(笑) そういうときは、「好きな」英語に触れるようにしています。日本語でも好きな言葉やスピーチがあるのと同じように英語でもお気に入りのものを聞くといいかなと。そうすれば、無意識のうちに英語に触れることができますね。

ちなみに今日は、私が大好きなスティーブジョブズがスタンフォード大学の卒業式で行った有名なスピーチ(※1)を聞いてきました(笑)

Photo by interviewee

- 少し話題を変えて大学の授業について伺いますが、大学の英語の授業量的には多いと思いますか?それとも、少ないと思いますか?

中岡さん:個人的には少ないかなと思っていて、特にTutorial English(※2)は2年生までやっていいんじゃない?と思います。英語を話す機会が2年生以降、大学の授業ではあまりないので、自分で機会をつくりにいくしかないというのが現状かなと感じています。

- 大学の授業だけでは足りないとのことでしたが、中岡さんはご自身で何か話す機会を作られていますか?

中岡さん:そうですね、主に話すことに関しては2つあります。1つは、オンライン英会話です。誰かと話したいなと思ったときに自由にテーマを決めずフリートーク形式で行っています。もう1つは、高校の時に参加した海外派遣プログラムで出会ったアメリカ人の友人と月に2回くらい定期的に話をしています。ただ、英語を使いたいから話しているというよりも、アメリカの友人であれば近況が知りたいし、オンライン英会話であれば、自分が今考えていることを海外の人に聞いてもらう手段として使っています。例えば、最近私は落語にハマっていて、落語の寄席っていう文化は海外の人からしたらどう見えてるんだろうと気になって実際にオンライン英会話の相手に聞いてみるっていう使い方をしています。

- 中岡さんがここまで英語の学習を継続してこられたのはなぜですか?

Photo by interviewee

中岡さん:少し長くなりますが、私は高校2年生の時に「AIG高校生外交官プログラム」に参加しました。それで、アメリカへ行ったとき、英語を使えたからこそ知れたことがたくさんあったのが大きいかなと思います。例えば、アメリカで「自衛隊と軍隊って何が違うの?」や「茶道って何?」みたいな質問をたくさん受けて、それを説明するときに英語って必要なんだなっていうのを強く感じました。加えて、日本についてもっと知らないといけないなと思うようになりました。

後は、抽象的な表現になってしまいますが、英語は自分を相対化してくれるものだなと思っています。視野を広く持つためには色んな人とかかわる必要があると思っていて、それこそアメリカの友達と話していて「医学と経営学のダブルディグリーなんだよ」とか「ハーバード大でイスラエルについて学んでいる」などの話は自分が英語を知っているからこそ受容できる情報だなと感じます。そして、そのおかげで自分を相対化してより頑張っていこうという原動力になっています。つまりは、自分の成長に英語がツールとして強く結びついていますね。

- 中学や高校時代のお話しを聞いていると留学は検討されなかったのか気になったのですが、大学に入学後、留学したいなという気持ちは無かったのでしょうか?

中岡さん:あります。少し時期がもどるんですが、元々海外大学に入学しようかなと考えていました。高校生の頃に横浜市からお金をいただいてシンガポールに1週間行きました。内容としては、シンガポールにおける英語教育についてリサーチするというものです。その時に、シンガポール国立大学を訪れ、留学したいという熱が一気に上がりました。ただ、高校2年生の終わりごろにコロナウイルスが流行し、オンライン授業で現地にいけない可能性があったので、日本の受験に切り替えたという経緯があります。それがあったがゆえに、留学に行きたいという気持ちはあります。

***

前編は以上になります!後編では中岡さんが英語学習をしてきたからこそ、得られたエピソードをさらにお聞きしています!近日中公開予定なので楽しみにしていてください!

※1:Steve Jobs’s 2005 Stanford Commencement Address

※2:早稲田大学グローバルエデュケーションセンター英語科目であり、学部によっては必修科目となっている(詳細)。