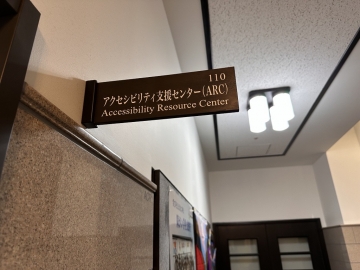

障がい学生支援室

早稲田大学障がい学生支援室では、「早稲田大学障がい学生支援に関する基本方針」に基づき、障がいなどの理由から、修学上様々な困難を抱える学生が他の学生と同様の環境で学べるよう、各学部・研究科や関係箇所と連携しながら必要に応じた合理的配慮を提供しています。

業務

障がい学生への修学支援

身体障がい学生支援部門と発達障がい学生支援部門の2部門で対応しています。専門スタッフが相談に応じ、支援の提供を行っています。

身体障がい学生支援部門

聴覚障がい、視覚障がい、肢体不自由、その他の障がい(失語症や内部障がいなど)、一時的な病気やケガ

発達障がい学生支援部門

発達障がい

支援ボランティアの養成・研修

障がい学生を支援するために必要な知識を持つ人材の養成、研修を行います。

支援ボランティアについて

障がい学生支援室では、支援ボランティアの養成と派遣・調整を行っています。この支援ボランティアは、本学学生が担っています。支援ボランティアは、支援室が主催する支援者養成講座を受講した後に、支援者登録を行い、支援活動に従事します。手話や点字など特別なスキルは要しませんので、興味を持たれた方はお気軽に支援室へご連絡ください。なお、活動に際しては一定の謝金をお支払いしています。

教員への支援の提供

教員に対し、障がい学生への配慮方法などに関する情報提供をします。また、音声教材の文字起こしなどの補助的な支援を提供し、授業の運営をサポートします。

各種情報提供

障がい学生対象の就職説明会、奨学金などの情報を、支援室に登録している障がい学生に提供します。

研修・啓発活動

障がいについての理解を広める取り組みを行います。学内での研修会、講演会、障がい学生と支援者の交流会、キャンパス内のバリアフリー調査、手話講座など、様々な活動を行っています。

グローバルエデュケーションセンター設置科目「障がいの理解と支援」

聴覚障がい、視覚障がい、肢体不自由、発達障がい、視覚聴覚二重障がい(盲ろう)といった障がいを取り上げて、単なる知識の習得で終わるのではなく、理解を深めていくために様々な角度からアプローチする授業です。実際に障がい当事者をゲストスピーカーとしてお招きし、生の声を聴くことができるのも、この授業の醍醐味です。

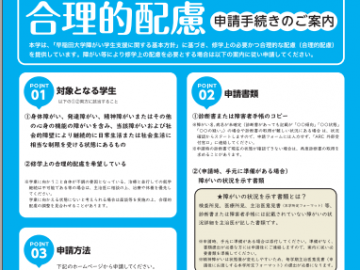

合理的配慮提供までの流れ

①新入生、在学生からの相談

②利用登録(必要書類の提出)

③面談(学生、学部・研究科、支援室)

④合理的配慮の提供

※書類の提出締切が提示されている場合は、締切日までに提出してください。

※必要書類提出後、配慮提供まで1-2か月を要することがあります。また、授業や試験以外の学内の行事で支援が必要な場合は、原則1か月前までに申請を行ってください。

※入学試験での配慮申請について 入試時における配慮については、以下にお問い合わせください。

早稲田大学入学センター E-mail: [email protected] / Tel: 03-3203-4331 / Fax: 03-3203-4323

聴覚障がい

聴覚障がいとは

聴覚障がいとは「聞こえない」あるいは「聞こえにくい」という状態のことであり、聞こえ方は障がいの程度によって変化します。全く聞こえない人もいれば、補聴器等の活用によって、ある程度音を聞き取れるようになる人など、人によって様々です。また、聴覚障がいには、伝音性難聴、感音性難聴、混合性難聴の3つの種類があり、聴力だけでなく、難聴の種類によっても聞こえ方が変わってきます。

聴覚障がい学生への授業支援

聴覚障がいのある学生は、音声情報を取得することに困難があります。そのため、文字や手話など、代替手段を用いて聴覚障がい学生へ伝える必要があります。本学では聴覚障がい学生へ、下記のような支援を提供しています。

パソコン通訳(遠隔パソコン通訳を含む)

2名の支援者が連係しながら、先生の話や学生の発言等をパソコンに入力し、音声情報を文字情報に変換して伝えます。障がい学生と支援者が離れている場合(キャンパスが離れている時など)には、遠隔パソコン通訳を行うこともあります。

記録

1名の支援者が、授業の要点を中心にノートにまとめていく方法です。自分の耳である程度聞き取ることができる学生が補助的に利用することもあります。またパソコンでは対応が難しい語学や理系の授業などで、パソコン通訳の補助として利用されることもあります。

手話通訳

手話を使用する学生の中には、ゼミなどディスカッション重視の授業において、手話通訳を利用することがあります。

音声教材の文字起こし、字幕挿入

授業で使用する音声教材の文字起こしやオンデマンドコンテンツの字幕挿入をします。

支援のポイント

聴覚障がいは外見上わかりにくい障がいのため、その困難さが理解されにくい障がいです。音声コミュニケーションの場では特にその困難さが現れます。補聴機器の活用によりある程度スムーズに会話できる人もいますが、話し手の口の動きを読み取りながら(=読話)会話をする人もいます。手話でコミュニケーションをとる人もいます。コミュニケーション手段は人によって、状況によって変わるのです。

聴覚障がいのある人と会話をする際には、一般的には口元を見せながらはっきりと話し、重要な情報は文字にして伝えると良いでしょう。臨機応変に、あらゆるコミュニケーション手段を活用していくことが大切です。

視覚障がい

視覚障がいとは

視力によって、「盲(または全盲)」と「弱視(ロービジョン)」の2つに大きく分けられます。盲は全く、あるいはほとんど見えない状態を指し、視覚的な情報を得られません。弱視は、見えにくい状態を指し、保有する視力の活用が可能です。また、視力だけでなく、見え方も人によって異なり、視野の中心が見えない、逆に視野の周辺が見えない、まぶしさを感じやすい、など様々です。

視覚障がい学生への授業支援

視覚障がいのある学生は、視覚情報を取得することに困難があります。そのため、音声や点字など、代替手段を用いて視覚障がい学生へ伝える必要があります。本学では視覚障がい学生へ、下記のような支援を提供しています。

教材の点訳

授業で使用する教科書やレジュメなどの資料を点訳します。

教材のテキストデータ化

授業で使用する教科書やレジュメなどの資料をテキストデータにします。

移動支援

慣れない教室への移動などの際に、視覚障がい学生を誘導・案内します。

代読

授業で使用されるテキストなどを支援者が声に出して代読します。

代筆

視覚障がい学生の代わりに、講義中の視覚情報などをノートにとります。

支援のポイント

慣れない場所で困っているのを見かけたときは、いきなり手を引いたり体に触れたりせず、まず「お手伝いしましょうか」などと声をかけて、手助けが必要かどうか、本人の希望を確認してください。話しかける時は、そっと近づいたり黙ったりするとわかりにくいため、自分から声をかけ名前を名乗ります。また、なるべく周囲の状況を具体的に音声化して伝えるようにしましょう。

肢体不自由

肢体不自由とは

肢体不自由とは四肢・体幹に何らかの障がいがある状態を指します。障がいのある部位(上肢・下肢・体幹・全身)や、障がいの原因、程度によって状況が大きく異なります。日常生活にはほとんど支障のない人から、杖や車いすなどを使用して生活する人、日常的に介助が必要な人まで様々です。また、進行性の障がいにより、障がいのある部位や状態が変化することもあります。

肢体不自由学生への授業支援

肢体不自由学生は、障がいのある部位で困難さが変わります。上肢に障がいがあると、筆記や物の持ち運びなどに困難が生じます。下肢に障がいがあると、移動や課外活動などに困難が生じます。そのため、本学では肢体不自由学生へ、下記のような支援を提供しています。

教室調整

授業で使用する教室を、可能な範囲で低層階やエレベーターが設置されている教室に変更します。

移動支援

車いすを操作できないなど、自力での移動が難しい場合に支援します。

代筆

自分で筆記することが困難な肢体不自由学生の代わりにノートをとります。必要に応じてノートや資料を電子データ化します。

支援のポイント

車いすの通路となる場所に荷物を置いたり立ち話をしたりしないことは、間接的にバリアを解消することに繋がります。また、教室のドアを開けることを手伝ったり、エレベーターを優先的に使用させてくれたりすることも、同様に肢体不自由学生にとって手助けになります。階段や急勾配のスロープを上れ(下れ)ないでいる、重い扉を開けようとしている、エレベーターになかなか乗れないでいる、傘やレインコートの着脱に手間取っているなどの状況を見かけたら、声をかけて、手伝うことはないか尋ねてみてください。

発達障がい

発達障がいとは

生まれつきまたはごく早期から持っている脳機能の障がいにより、発達の遅れや偏りが生じる状態を指します。物事の感じ方や考え方、行動の仕方が大多数の人とは違っているために、対人関係や学業、日常生活や社会生活上の様々な場面でつまずきが生じやすくなります。発達障がいにはいくつかのタイプがあり、複数のタイプを併せもつ人もいます。また、不器用さや特定の感覚過敏などが見られる人もいます。主な発達障がいとして以下のものがあげられます。

①自閉症スペクトラム症:ASD(Autism Spectrum Disorder)自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障がいなどを含む

特徴:社会性の方向が異なる、コミュニケーションが上手くとれない、こだわりが強く柔軟性に欠ける。

②注意欠如・多動症:AD/HD (Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder)

特徴:集中が続きにくい(不注意)、落ち着きにくい(多動性)、突発的に行動しやすい(衝動性)。

③限局性学習症:SLD (Specific Learning Disorder)

特徴:話す、聞く、読む、書く、計算する、推論する能力のうち、特定の能力に困難を有する。

発達障がい学生への授業支援

本学では以下のような修学支援を行っていますが、発達障がいの程度には個人差があり、全ての学生に同じ配慮があてはまる訳ではありません。本人の課題を明確にして、それぞれに適した支援を調整していきます。以下は授業支援の例ですが、各科目の教育方針も多様なため、依頼などがそのままの形では認められない場合もあります。

履修登録では

履修計画が立てられない、自分に適した授業が選択できないといった場合には、学生支援コーディネーターが助言を行います。

講義形式の授業では

話を聞きながらノートを取るのが困難な場合には、科目担当教員に講義内容の録音許可やパソコンの持込み許可を依頼します。

グループワークの場面では

極度に緊張してグループに入れず、授業から足が遠のいてしまう場合には、科目担当教員にグループが組めているかの確認や個人での取り組みも認める等の対応を依頼します。

支援のポイント

発達障がいは外見からはわかりにくく、同じ診断名であってもその困難の現れ方は一人ひとり違います。上記のような困りごとや悩みを抱えている人を見かけたら、「困っていることがあれば聞くよ」と、相手に寄り添うかたちで声をかけてみてください。

その他

その他として、病弱・虚弱(慢性的な呼吸器疾患、腎臓疾患、神経疾患、悪性新生物など)、脳損傷の後遺症(失語症、記憶障がいなど)などがあげられます。これらの疾患や障がいは、外見上分かりにくい場合もあり、周囲の理解が得られず誤解が生じることもあります。困り感は疾患や障がいの状況、環境によっても変わります。また、手や足の骨折など一時的なケガで筆記や移動がむずかしくなることもあります。修学上困難を感じた場合は、障がい学生支援室へご相談ください。

支援機器・キャンパス内のアクセシビリティ

障がい学生支援室で利用・貸出可能な支援機器など

共通

iPad、Androidタブレット

聴覚障がい関連

補聴援助システム(フォナック社ロジャー送受信機)、電子メモパッド(Boogie Board)など

視覚障がい関連

白杖、拡大読書器(据置型)、音声点字携帯情報端末(ブレイルセンスU2)、点字タイプライター など

肢体不自由関連

手動車いす、段差解消機(ゼロハイトリフト150)、携帯型会話補助装置 など

キャンパス内のアクセシビリティ

車いす用段差解消スロープ(デクパック)

早稲田・戸山・西早稲田・東伏見・所沢の各キャンパスと障がい学生支援室に各1台ずつ設置

非常用階段避難車(キャリダン)

早稲田・戸山・西早稲田・所沢の各キャンパスに設置

UD(ユニバーサルデザイン)マップ

早稲田・戸山・西早稲田・所沢の各キャンパスのUDマップを作成しています。

早稲田大学ダイバーシティ推進室ウェブサイト>広報出版物>UD(ユニバーサルデザイン)マップよりご覧いただけます。また、「早稲田大学 UDマップ」でも検索できます。

関連ウェブサイト

早稲田大学ダイバーシティ推進室

全国高等教育障害学生支援協議会(AHEAD-JAPAN)

障がいのある学生の支援に関する全国協議会

日本学生支援機構(JASSO)

障がい学生支援に関する情報

日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)

聴覚障がいのある学生の支援に関する情報

大学入試センター

受験上の配慮案内

国立国会図書館

障がいのある方への図書館利用支援

高齢・障害・求職者雇用支援機構

障がい者の雇用支援