出会いと別れの春。これが大学生最初の春になる人もいれば、これが最後の春になる学生もいるかもしれません。

大学を卒業し、その先のキャリアを考える…自分自身の人生を考える中で、働くことへの漠然とした不安感や、新たな自己像を見つけようとしている早大生もいるかもしれません。

近年は働き方の「多様性」も取りざたされていますが、却ってそれが、心の壁になったりすることも…

今回のインタビューでは、働く場所、地方での働き方についてフォーカスし、Iターン就職(大学時代に地方から上京し、別の地方で就職する)をされた青嶋さん(2021年、教育学部卒)にお話を伺いました。

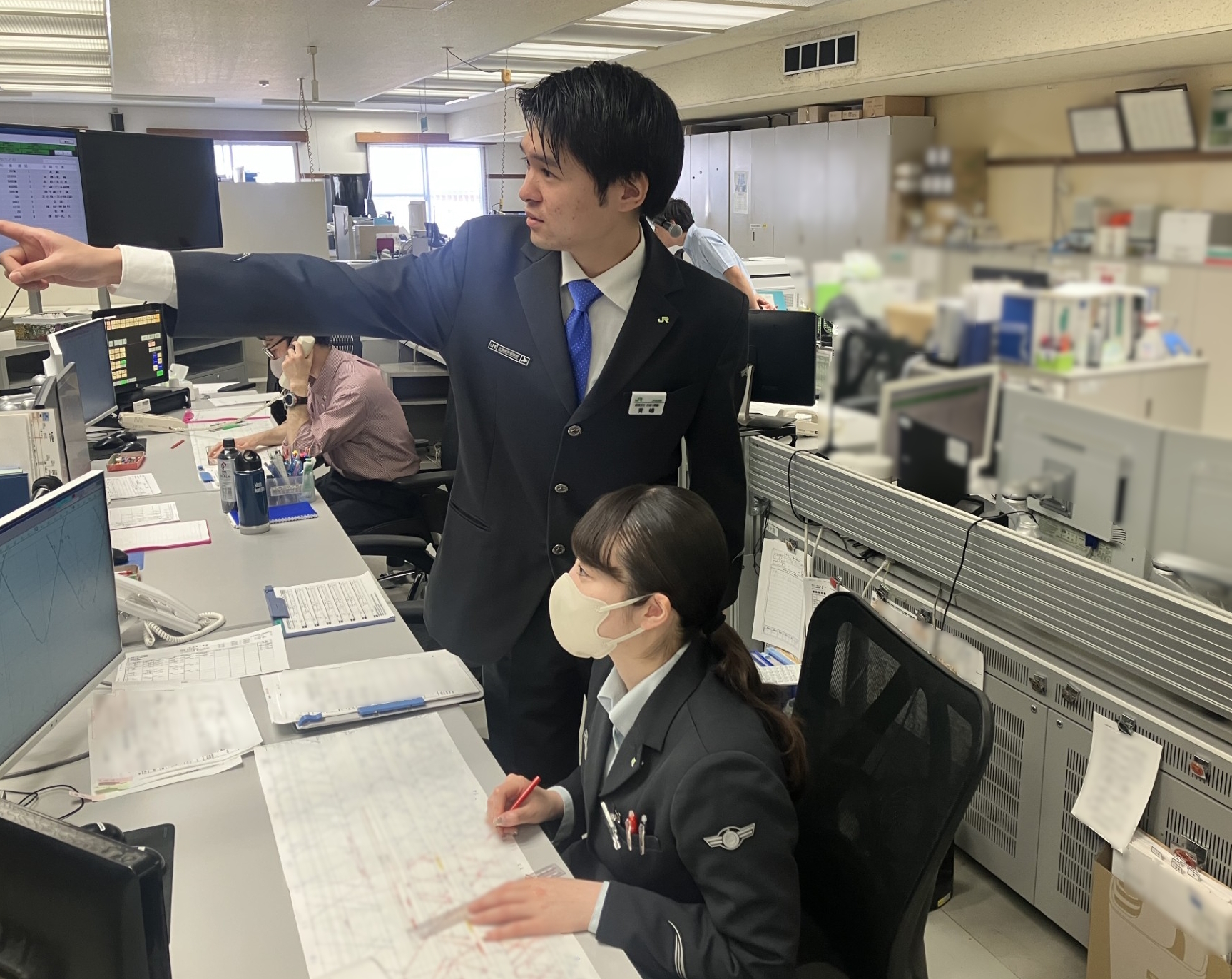

青嶋さんは現在、北海道旅客鉄道株式会社(JR北海道)でご勤務されております。

――卒業されてから現在まで、JR北海道ではどのようなお仕事をされていますか?

2021年3月に教育学部を卒業して、4月に事務系総合職として入社しました。最初は札幌駅で駅員としてみどりの窓口や改札で勤務をしました。2022年10月に函館運輸所車掌科へ異動となりました。札幌と函館を結ぶ特急列車と函館地区の普通・快速列車の車掌業務を経た後、2023年10月からは函館支社運輸グループで輸送指令員として、道南地区の列車の運行管理をしています。

――就活時から地方就職を考えていらっしゃったのですか

学生時代のお写真

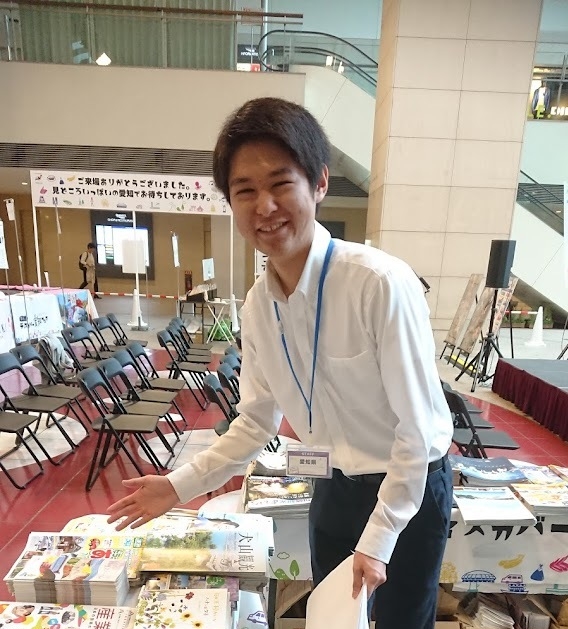

学生時代に、所属していた、早稲田大学の地方出身の学生で組織するサークルの全国早稲田学生連盟の活動の一環で、県庁の観光促進イベントなどに関わったことで、地方活性化に携わってみたいと考えるようになりました。総務省をはじめとする官公庁への就職という選択肢もあったのですが、中央で物事を考えるよりも、地方の現場で実際に動いて働くということの方が、私にとってあっているのではないかと考え、就職活動もその方向で進めていました。

――IターンやUターン、Jターンなどがありますが、方向性を持って進められていたのでしょうか

私にとって北海道での就職はIターンに相当するのですが、就職活動自体はUターンに相当するものや東京での就職も考えていました。特にUターンするか、最後の最後まで悩みました。父は愛知県出身で大学は京都の大学に進学し、Uターンで愛知県に戻ってきました。平日は仕事をし、休日は町内会や自警団の活動等で古くからの友人と生まれ育った地元に貢献する、そのような生き方はとても素敵だなと思いUターンしたいという気持ちもありました。最終的に、JR北海道の他に東京や地元である愛知県の複数の企業に内定をいただきました。東京に残るのかUターンするかIターンにするか悩みましたが、その中でもJR北海道の事業に魅力を感じたため、最終的にはIターン就職を決めました。

――特に魅力を感じたのはどのような点だったのでしょうか

鉄道事業が、想像する以上に幅広い分野で地方活性化に携われるという点があるのではと考えています。例えば、ポスターやパンフレットで他の地域の人にPRをすることもできれば、居住している地元の方々を鉄道で輸送することもできます。鉄道事業を通して交流人口を創出することで地方活性化に貢献したいと考えました。また、北海道は他の地域に先駆けて少子高齢化が進んでいることもあり、国や地域自治体等と関わりながら、どのように公共交通を維持していくかを考えなければなりません。鉄道事業者の立場から様々なステークスホルダーと持続可能な公共交通の仕組みづくりを考え、そこで得られた考えや枠組みを、日本の他の地域にも広げていければいいなと考えていました。そのほかにも北海道新幹線の札幌延伸開業や札幌駅前の再開発事業等も、魅力に感じました。

――就職活動を同時に複数の地域で就職活動を進めたことは、時間的・体力的に大変ではありませんでしたか

私が就職活動を主におこなっていた時期は、ちょうど新型コロナウイルス感染症が流行していた時期でしたので、説明会や面接等が全てオンラインということもあったので、移動が大変だったということはありませんでした。JR北海道の場合も、全ての面接がオンラインでしたので、会社に足を踏み入れたのが内定の後といったこともありました。

――東京にいながら就職活動を進められるのは、安心ですね

そうとも言い切れないかもしれません。確かに、体力的には負担が少ないのですが、地域での就職を考えているのであれば、やはり現地に足を運ぶことは重要になると思います。その会社がどのような事業に取り組んでいるのか、どのような影響を地域に及ぼしているのか、その中で自身がどのように参画していくのかという点は、就職する場所を問わず必要となってくる視点だと思います。その点では、地域を知らずに就職活動を進めていくのは難しいかと思っています。

――就職前の青嶋さんがJR北海道で受けた印象はどのようなものだったのでしょうか

私は就職活動を始める前に旅行で北海道を訪れており、その中で鉄道を利用した際にJR北海道の活気と、優しさを感じていました。新千歳空港から札幌駅を結ぶ千歳線の列車は地元の方々だけでなく、インバウンド等の観光客で大変混雑していました。また札幌駅前はJRタワーなどの、JR北海道が開発をした商業施設が家族連れの方々などで、賑わっていました。自分の想像以上に活気があって驚いたのを記憶しています。鉄道を利用して地方にいってみると、通学で鉄道を利用しているお客様の多さに驚きました。2両編成の列車が高校生でいっぱいだったのです。俗に赤字ローカル線、と呼ばれるような路線であっても、その地域の方の日常生活を支えている事を実感しました。また、駅員さんがお客様に丁寧に接されていた姿を見て、お客様ひとりひとりを大切にするという優しさを感じました。

――就職の前後で、JR北海道や地域に対するギャップなどは感じましたか?

あまり差はありませんでした(笑)。夏は涼しいですし、食事はどこに行っても美味しいです。旅行で北海道を訪れたときとあまり変わりませんね。ギャップすら楽しもうという気概があったので、自然環境にも不満はあまり感じていません。ただ、大雪が降ることは覚悟していたとはいえ、雪道で転ぶことが多くて、慣れるまでに4年かかりました(笑)。

――自然豊かな環境の中で、休日はどのように過ごされていますか?

同じ北海道とは言え、札幌と函館では環境が大きく違うので、過ごし方も様々です。札幌は200万人が過ごす都市圏なので、東京と変わらない過ごし方になりますが、函館であれば周りに温泉やゴルフ場が多いので、会社の先輩方とサウナや打ちっぱなしをして過ごすこともあります。

――楽しめる環境が身近にあるのですね

日勤だけでなく、泊まり勤務がある鉄道会社という環境もあるかもしれませんが、会社で過ごす時間が長い分、職場の人と仲良くなる機会は多いですし、プライベートも充実しているので「地方には何もない。早く東京に戻りたい」と思うこともありません。地方での楽しみ方を見つけること、それ自体も十分に楽しむコツなのではないかと思っています。

――最後に、就職活動を見据える学生にアドバイスをお願いします

就職すると、関わる人の幅が広がります。様々な年代や価値観を持った方と接するようになりますし、企業としてサービスを提供する側に回る点で、受ける側であったときよりも考える物事は増えると思っています。なので、アルバイトなどの経験を通して、普段の学生生活では接する機会がない様々な方々と積極的にお話をする経験であったり、志望する企業のサービスを受けてみるということであったりを私は勧めています。

――ありがとうございました。

――インタビューを終えて

人口の粗密や、路線の存廃を巡って異なる条件に置かれた会社であっても、サービスを受ける・提供する双方の面や、触れ合う環境・多様な価値観を楽しみ、満喫し、そして課題の解決を目指す青嶋様の姿を拝見して、自身も幅広く興味関心を向けることと、軸を持ちながら就職活動を進め、また社会の構築に携わりたいと感じました。(髙橋)