- ニュース

- コンカレント運動と乳酸に関する研究成果

コンカレント運動と乳酸に関する研究成果

- Posted

- Thu, 01 Feb 2024

運動誘発性疲労の原因など、「乳酸」は悪役として誤認されてきました。近年では一転、運動時の重要なエネルギー基質であり、運動の健康増進効果をもたらすエクサカイン※1でもあるといった乳酸の好適な作用(用量依存)が明らかにされています。本研究では、静的休息を挟んで運動を反復したとき、運動によって増加する血中乳酸濃度がどのような影響を受けるのか検証しました。

研究結果の概要

これまでの研究で分かっていたこと

乳酸は、解糖系※2の亢進に伴って産生されます。そのため、解糖系のエネルギー供給機構を必要とする高強度の運動を行うと、血中乳酸濃度は顕著に増大します(すなわち、乳酸性作業閾値※3を超える強度)。一方、静的休息を挟んで同じ高強度の有酸素性運動を反復すると、1回目の高強度運動時には乳酸を沢山産生しますが、2回目の運動時には乳酸がうまく作れなくなります。これは、1回目の高強度運動によって骨格筋内に貯蔵されているグリコーゲンなどの糖を沢山利用するため、2回目の運動時には乳酸の素となる生体内の糖が不足することによる現象であると考えられています。例えば、サッカーの前半と後半では、後半の血中乳酸濃度の方が低いのです。

今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

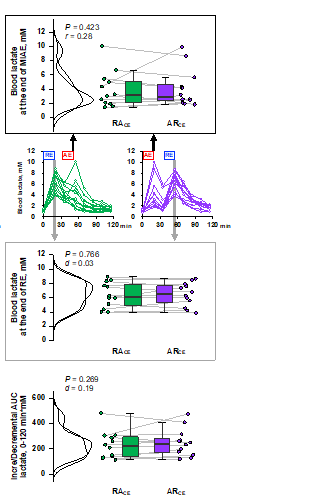

一般的な運動処方として、中強度の有酸素性運動(乳酸性作業閾値付近)が広く用いられており、1日の中で数回に分けて行うことも推奨されています。しかしながら我々は、乳酸を適度に増加させる中強度の有酸素性運動を同じように反復した場合、1回目の運動と比較して、2回目の運動によって増加する血中乳酸濃度が低くなることを明らかにしました(研究1)。

図1. 中強度の有酸素性運動を反復すると、2回目の運動時にはあまり乳酸が産生されない。

健康増進のための運動処方として、体重減少などを目的とする有酸素性運動と筋量増加などを目的とするレジスタンス運動の双方の運動様式に取り組むコンカレント運動プログラムがあります。我々は、研究1の知見を受けて、有酸素性運動を実施した後にレジスタンス運動を行うと、レジスタンス運動によって増加する血中乳酸濃度も低くなるのではないかと仮説を立て、その検証を行いました。もしこの仮説通りであれば、コンカレント運動の実施順序(有酸素性運動→レジスタンス運動、あるいは、レジスタンス運動→有酸素性運動)が、血中乳酸動態に影響すると考えられました。しかしながら、有酸素性運動後にレジスタンス運動を実施しても、レジスタンス運動前に有酸素性運動を実施しなくても、レジスタンス運動によって増加する血中乳酸濃度は同じ水準でした。なお、レジスタンス運動後に有酸素性運動を実施しても、有酸素性運動前にレジスタンス運動を実施しなくても、有酸素性運動によって増加する血中乳酸濃度も同じ水準でした。

図2. コンカレント運動の場合、2回目の運動であっても血中乳酸濃度は変わらない。

(RE レジスタンス運動、AE 有酸素性運動、RACE レジスタンス運動 → 有酸素性運動、ARCE 有酸素性運動 → レジスタンス運動)

研究の波及効果や社会的影響

本研究は、一般的な運動処方の良い効力を少しでも引き出す理論構築のために実施した基礎研究です。本研究では、血中乳酸動態に対するコンカレント運動の実施順序の影響はみられなかったものの、乳酸性作業閾値付近の中強度の有酸素性運動を反復した時には、筋肉から全身に供給される乳酸の量が低くなることを明らかにしました。これは、運動時に供給される乳酸が好適に作用する臓器(脳や心臓など)において、その運動効果を減弱化させる生理現象であるかもしれません。

今後の課題

例えば、別の先行研究では、栄養付加(フルクトース+グルコース飲料など)によって、有酸素性運動誘発性の血中乳酸濃度増加はさらに増大することが報告されています。乳酸の視点では、静的休息を挟んで有酸素性運動を複数回に分けて実施する場合、静的休息時の栄養補給など、休息時にどのように過ごすのかが重要かもしれません。また、長期的な影響含め、2回目の有酸素性運動時に減少する乳酸供給が各臓器にもたらすネガティブな作用についてなど、不明瞭です。今後、これらについて検証を深める必要があります。

研究者のコメント

私の専門は、認知機能と脳循環代謝に関する研究領域です。運動時、脳は、グルコースに変わって乳酸をエネルギー基質として利用するようになります。血中の乳酸濃度が大体2mM以上になると、脳は血液から乳酸を用量依存的に取り込むようになります。また、脳の乳酸取り込みは、認知機能の維持・向上に重要な生理的因子であることもわかってきています。一般的に、中強度の有酸素性運動は、乳酸性作業閾値付近の強度で実施されることが多く、血中乳酸濃度が2mMを超える場合がほとんどです。しかしながら、図1からわかるように、1回目の運動と比較して、静的休息を挟んで実施する2回目の中強度の有酸素性運動時には血中乳酸濃度が2mMに近づいています。

本研究では、乳酸にフォーカスを絞り、検証を実施しました。将来的に、実際の運動処方の健康増進作用に対する乳酸の貢献度について整理していきたいと考えています。

用語解説

※1 エクサカイン

運動をした時に、様々な臓器が産生する生理活性物質の総称を、近年では「エクサカイン」と呼びます。

※2 解糖系

血糖や骨格筋内に貯蔵されているグリコーゲンをピルビン酸に分解する過程で、酸素を利用せずにアデノシン三リン酸(ATP)を合成する代謝経路のことを「解糖系」のエネルギー供給機構と呼びます。ピルビン酸は、細胞小器官のミトコンドリアに取り込まれ、酸素を利用してATPを合成することに利用されます(有酸素系)。運動強度を上げると、必要なエネルギーに対して有酸素系のエネルギー供給機構によるATP合成が間に合わず、解糖系に依存していきます。すると、ミトコンドリアに取り込むことができないピルビン酸が、乳酸脱水素酵素の働きによって乳酸に変換されます。つまり、解糖系が活性化するシチュエーションほど、乳酸がより多く産生されます。

※3 乳酸性作業閾値

上記、解糖系で説明したように、運動時に骨格筋(主に速筋線維)で乳酸が産生され、血液に放出されます。運動時の血中乳酸濃度は運動強度依存的に穏やかな増加をしていきますが、2mMあたりから急激に増加するようになります。この変化点のことを「乳酸性作業閾値」と呼びます。

論文情報

雑誌名:Scientific Reports

論文名:The lactate response to a second bout of exercise is not reduced in a concurrent lower-limb exercise program

執筆者名(所属機関名):

塚本敏人(早稲田大学)、菅唯志(立命館大学)、道羅絢斗(東洋大学)、杉本岳史(立命館大学)、友尾圭吾(パデュー大学)、伊坂忠夫(立命館大学)、橋本健志(立命館大学)

掲載日時:2023年12月4日

掲載URL:https://www.nature.com/articles/s41598-023-48670-9

DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-023-48670-9

研究助成

研究費名:中冨健康科学振興財団

研究課題名:ブレインヘルスケアに最適な運動プログラムの確立

研究代表者名(所属機関名):塚本敏人