- ニュース

- 日本人における性・年齢別の水分必要量の分布:2016年国民健康・栄養調査

日本人における性・年齢別の水分必要量の分布:2016年国民健康・栄養調査

- Posted

- Thu, 28 Dec 2023

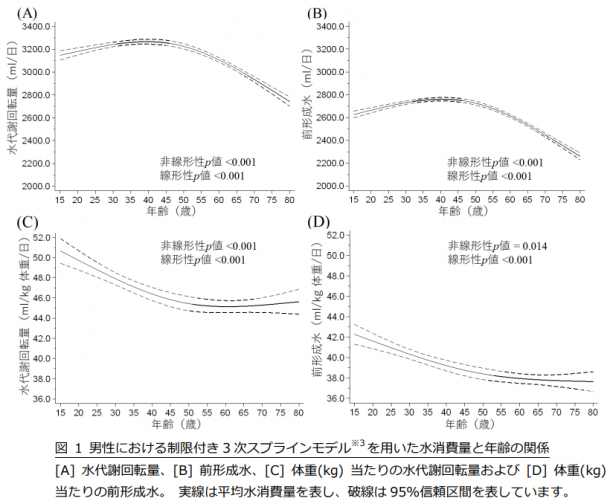

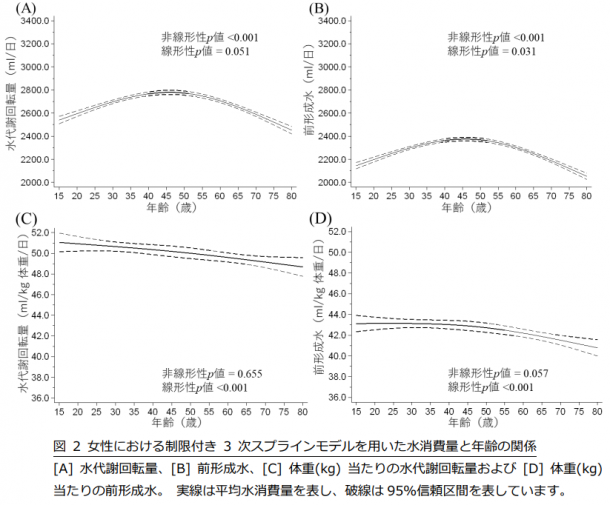

国民健康・栄養調査の結果と新たに開発された予測方程式を使用して、日本人の水消費量の標準値を推定しました。50歳以上の男性では水代謝回転量と年齢との負の関係を示したのに対し、女性では水代謝回転量と年齢との間に逆U字型の関係を示しました。体重1kg当たり男女ともに45〜56ml/日で、加齢とともに減少することが示唆されました。

研究結果の概要

これまでの研究で分かっていたこと

水は全ての生物にとって不可欠な物質であり、ヒトの全体重の約50―70%を占めています。ヒトは体水分を維持するための恒常性を備えているにもかかわらず、水分を数日間消費しないだけで生きることができません。そのため水分の喪失によって体水分量のバランスが乱れた場合、ヒトは主に喉の渇きと空腹感を感じることで食物や飲料から水分を摂取するように調節しています。従って、ヒトの水の必要量を明らかにすることは生命および健康維持のために重要です。

ヒトの生体内への水の流入源は、食事や飲料からの水分摂取を含む前形成水(pre-formed-water:食事や飲料による水分摂取量)、栄養素の代謝過程で生成される代謝水、呼吸時に体内に取り込む呼吸水、皮膚から体内に取り込む皮膚水があります。一日当たりの水摂取必要量を評価する方法の一つとして、安定同位体法による生体内の水分の入れ替わる量を評価する水代謝回転(water turnover)があります。世界保健機関やアメリカ・カナダのガイドラインの水摂取の目安量(良好な状態を維持するのに十分な量)は成人男性で3.7L/日、成人女性で2.7L/日と定められています。

今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

この研究は2016 年の日本の国民健康・栄養調査※1に参加した15―80歳の参加者(男性10,546名、女性12,355名)のデータを使用しました。水代謝回転は、生活習慣と環境要因などの変数を考慮する二重標識水法※2データベースグループが開発した予測式を用いて推定しました。

水代謝回転量および前形成水は50歳以上の男性では年齢と負の関係を示しましたが(図1)、女性ではこれらと年齢の間に逆U字型の関係が観察されました(図2)。これらの結果は体重の調整によって異なったことから(図1、2)、年齢による水の必要量の変化は体重の違いが大きく寄与している可能性が示唆されました。また、食事記録法から推定した前形成水は、男女ともに予測式から推定した前形成水と比較して約20―40%過小評価されており、この過小評価量は若いほど高いことを示しました。

そのために新しく開発した手法

ガイドラインにおいて必要な水分摂取量を定めるためには、無作為に抽出した日本人集団において安定同位体法で測定した性別・年齢別の水代謝回転量の平均値と分布を評価する必要があります。しかし、安定同位体法は高価な実験手法であるため、そのようなデータを取得することは困難です。そこで、私たちが参加している国際二重標識水法データベースグループが以前に作成した水代謝回転量を予測する式を用いて、日本人集団の水必要量を推定できると考えました。

研究の波及効果や社会的影響

ヒトの水の必要量を評価することは脱水症の予防を目的とした水分摂取ガイドラインを確立するために不可欠です。また、私たちが提示した研究の方法論は、各国の国民健康・栄養調査データと予測式を使用することで各国・地域における水必要量の評価や、将来の食事摂取基準における水摂取目安量の設定をする際に役立つ可能性があります。

今後の課題

安定同位体を用いて評価した水代謝回転量は同世代の者でも個人差が大きいことがわかっています。従って、日本人の水代謝回転量の個人差に影響する食事や身体活動などの修正可能な要因を明らかにすることで、より正確な個人の水必要量の推定に役立つと思われます。

研究者のコメント

日本人の食事摂取基準※4(2020年版)では水の必要量を健康な日本人を対象に調査した信頼性の高い研究が乏しいことから水摂取の目安量の策定には至っていません。本研究結果は日本人の水摂取必要量の策定の知見を提供します。今後は、熱中症の予防に有効な水分摂取量やアスリートのパフォーマンスやコンディショニングの向上のための適切な水分摂取量の目安を明らかにできればと考えています。

用語解説

※1 国民健康・栄養調査

戦後1946年に海外から食糧援助を受けるための基礎資料を得る目的で開始され、現在は国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的として、毎年11月に実施されている横断的世帯調査です。

※2 二重標識水法

二重標識水(Doubly-Labelled water)法は、2H (重水素)と18O(重酸素)の二種類の安定同位体で標識された水(2H218O)を摂取した後に、尿中の安定同位体比の変化を測定することで、生体が消費するエネルギー量と水の代謝回転量を算出する方法です。

※3 スプラインモデル

ある決められた値で算出した結果を曲線によって滑らかに繋ぎ合わせ、値全体の量反応関係を分かりやすく表したモデルです。

※4 日本人の食事摂取基準

日本人の1日に必要なエネルギーおよび栄養素摂取量を示した基準です。2005年に初版が作成され、5年に一度改訂されています。

論文情報

雑誌名:Nutrition Journal

論文名:Distribution of water turnover by sex and age as estimated by prediction equation in Japanese adolescents and adults: the 2016 National Health and Nutrition Survey, Japan

執筆者名(所属機関名):

渡邉 大輝(早稲田大学)、井上 裕美子(早稲田大学)、宮地 元彦(早稲田大学)

掲載日時:2023年11月29日(水曜日)

掲載URL:https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-023-00896-z

DOI:10.1186/s12937-023-00896-z

研究助成

研究費名:日本学術振興会/科学研究費助成事業 若手研究

研究課題名:加齢に伴う縦断的変化に着目した安定同位体で評価した水摂取必要量の策定への挑戦

研究代表者名(所属機関名):渡邉大輝(早稲田大学)