- ニュース

- フレイルの有無に応じた食事の質と死亡リスク間の量反応関係

フレイルの有無に応じた食事の質と死亡リスク間の量反応関係

- Posted

- Thu, 28 Dec 2023

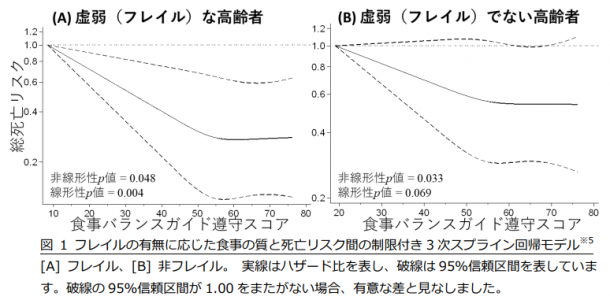

この前向きコホート研究※1は京都府亀岡市在住の65 歳以上の日本人高齢者 8,051名のデータを用いて、フレイル※2の有無による食事の質と死亡リスクの量反応関係を評価しました。フレイルの有無に関わらず、食事の質の評価に用いた食事バランスガイド遵守スコア(得点範囲:0-80点)が約55点までは死亡リスクと負の関係が見られましたが、それ以上の得点では有意な差は観察されませんでした。

研究結果の概要

これまでの研究で分かっていたこと

フレイルとは身体的機能、精神的および社会的な活力などの心身の予備能力の低下が見られる状態であり、健康な状態と要介護状態の中間に位置します。フレイルは年齢と共に該当者が増加するため、日本を含む高齢社会を迎える国々が抱える健康問題の1つです。フレイルには「適切な介入により再び健康な状態に戻る」という可逆性が包含されているため、フレイルの状態を改善し得る生活習慣等が世界中で研究されています。

貧しい食事は健康を脅かす修正可能な生活習慣の一つです。2017年時点の世界中の調査結果から、不健康な食事摂取による死亡リスクへの寄与割合は13-38%と報告されています。食事の質の評価は各国や地域で異なりますが、どのような食事の質の評価方法を使用しても食事の質が良いことは死亡リスクと負の関係があることが報告されています。

今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

個人の寿命を延ばすためには、公衆衛生や臨床現場において、各地域に適した健康的な食事摂取を浸透させる効果的な食事の質評価方法を確立する必要があります。私たちは、2011年から京都府亀岡市で行われている介護予防の推進と検証を目的とした前向きコホート研究である京都亀岡スタディに参加した8,051名のデータを使用しました。食事摂取量は妥当性を検証した食物摂取頻度調査法※3を用いて推定し、食事の質は食事バランスガイドの遵守スコア(得点範囲:0-80点)から評価しました。フレイルは厚生労働省が作成した基本チェックリスト※4を用いて評価しました。

私たちは食事の質を評価してから中央値で4.75年間追跡調査を行い、死亡の発生状況を確認しました。追跡期間中に661名の方が亡くなりました。本研究の高齢者全体のフレイル該当割合は31.6%でした。フレイルおよびフレイルでない高齢者どちらにおいても、食事バランスガイド遵守スコアと死亡リスクの間に負の関係を示しましたが、約55点で死亡リスクの減少効果が底を打つことがわかりました(図1A、1B)

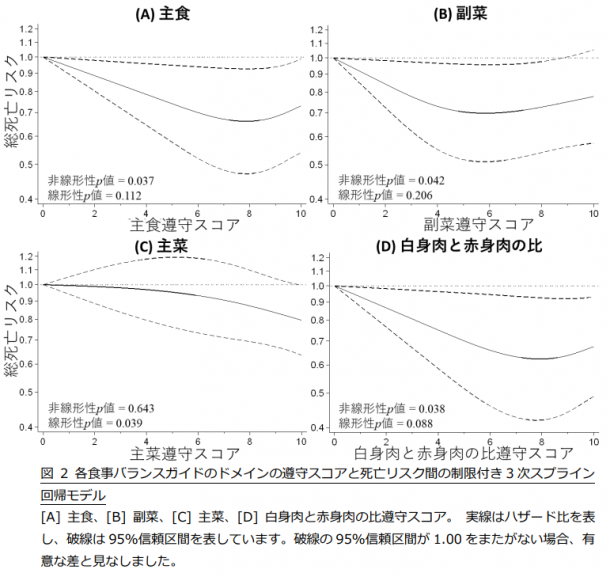

今回私たちが使用した食事バランスガイドのスコアには8つの要素(主食、副菜、主菜、果物、乳製品、エネルギー摂取量、菓子・嗜好飲料、白身肉と赤身肉の比※6)が含まれています。この8つのサブドメイン中、主食、副菜、主菜、白身肉と赤身肉の比などが死亡リスクと負の関係が見られました(図2)。

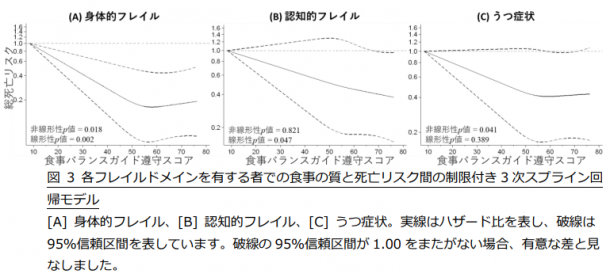

フレイルの評価に用いた基本チェックリストでは7つの要素(手段的日常生活動作、身体機能、栄養状態、口腔機能、閉じこもり、認知機能、うつ症状)から構成されています。この7つのサブドメイン中、身体機能、認知機能またはうつ症状のドメインを有する者で、食事の質と死亡リスクに負の関係を示しました(図3)。

そのために新しく開発した手法

「食事バランスガイド」は、食品に基づいた日本の食事ガイドラインであり、健康的な食事パターンを指導し促進するために、日本の厚生労働省と農林水産省によって開発されました。このガイドラインの遵守率が高いほど、中年成人の死亡リスク、高齢者の口腔衛生不良およびフレイルの有病率と負の関係が示されています。しかし、食事バランスガイドの遵守がフレイル高齢者またはフレイルでない高齢者の死亡率に関連しているかどうかは不明でした。そこで、我々が以前に妥当性を検証したフレイル評価法である基本チェックリストを用いてこれらの関係を評価しました。

研究の波及効果や社会的影響

世界中の多くの研究でフレイルを有する者は死亡や介護認定のリスクが高いことが報告されており、これにより我が国では2020年4月より75歳以上の後期高齢者を対象に、フレイルの発症予防・重症化予防に着目した健診が開始されました。フレイルは、適切なライフスタイル介入プログラムによって個人が健康な状態に戻ることができる可逆的な状態です。食事バランスガイドは日本人の食習慣を考慮して作成されており、様々な世代で幅広く使用されている食事・栄養指導のためのツールです。従って、食事の質を改善することで、フレイルにより増加する死亡リスクの一部を相殺できることを示した我々の結果は、フレイル高齢者の食習慣の改善に役立つエビデンスとなります。

今後の課題

今回の研究では食事の質を一度のみ評価しました。もし、観察期間中に食事の質が変化した場合、死亡リスクに対する食事の質の変化の影響を評価することができません。例えば、ベースラインでは食事の質が貧しかった者がその後食事の質を改善した場合、死亡リスクと負の関係を示すかどうかは今後の研究課題です。

研究者のコメント

今後、日本やアメリカにおいてフレイルの者が増加すると予測されているため、我々の調査結果はフレイルを有する方でも食事の質が良いことで死亡リスクを下げる可能性があります。これまで、一般に、管理栄養士やその他の医療専門家は、高齢者に対してたんぱく質を摂取させるために肉の摂取を推奨してきました。本研究では白身肉と赤身肉の比の遵守スコアが死亡リスクと負の関係を示したことから、牛肉や豚肉などの赤身肉よりも魚や鶏肉などの白身肉を多く摂取することが寿命延長のために重要である可能性を示唆しています。従って、たんぱく質の量だけでなく質(どのような食品からたんぱく質を摂取するか)も考慮した栄養教育が重要である可能性を示唆しています。文末になりますが、京都府亀岡スタディにご協力いただきました参加者およびスタッフ、論文執筆の機会を与えて下さった共同研究者の皆様に心より感謝申し上げます。

用語解説

※1 前向きコホート研究

疫学研究手法の一つです。疫学とは集団を対象として疾病の発生原因や流行状態、予防法などを研究する学問です。この手法は調査時点で仮説として考えられる要因を評価し、その対象者が保持する要因によってその後の疾病や死亡イベントの発症を比較することで、どのような要因を持つ者が予後不良なのかを評価する方法です。

※2 フレイル

ストレス反応に対する恒常性の低下によって複数の生理学的予備能力が低下した状態と定義されており、将来の早期死亡や介護認定のリスクが高い状態です。

※3 食物摂取頻度調査法(Food Frequency Questionnaire)

ある一定期間のうちに、習慣的に摂取した食品や飲料の摂取頻度やおおよその1回量を評価することで、その個人の食事摂取状況を評価する方法です。調査コストが安く、データ処理が容易なため、対象者の多い疫学調査に適しています。

※4 基本チェックリスト

要介護状態にない高齢者を対象に、近い将来介護が必要になる高齢者を抽出するスクリーニング法として、厚生労働省によって開発された質問票です。この質問票は手段的日常生活関連動作、身体機能、栄養状態、口腔機能、社会的状態、認知機能およびうつ状態を含む7つのサブドメインより構成されています。

※5 スプラインモデル

ある決められた値で算出した結果を曲線によって滑らかに繋ぎ合わせ、値全体の量反応関係を分かりやすく表したモデルです。

※6 白身肉と赤身肉の比

肉には赤身肉(red meat)と白身肉(white meat)の2種類に分けられます。牛肉、豚肉、羊肉、馬肉が赤身肉であり、魚や鶏肉などが白身肉に含まれます。

論文情報

雑誌名:The Journal of Nutrition, Health & Aging

論文名:Dose-Response Relationships between Diet Quality and Mortality among Frail and Non-Frail Older Adults: A Population-Based Kyoto-Kameoka Prospective Cohort Study

執筆者名(所属機関名):

渡邉 大輝(早稲田大学)、吉田 司(医薬基盤・健康・栄養研究所)、南里 妃名子(医薬基盤・健康・栄養研究所)、渡邊 裕也(びわこ成蹊スポーツ大学)、糸井 亜弥(神戸女子大学)、後藤 千穂(名古屋文理大学)、高田 和子(東京農業大学)、山田 陽介(医薬基盤・健康・栄養研究所)、藤田 裕之(京都先端科学大学)、宮地 元彦(早稲田大学)、木村 みさか(京都先端科学大学)

掲載日時:2023年11月30日(木曜日)

掲載URL:https://link.springer.com/article/10.1007/s12603-023-2041-7

DOI:https://doi.org/10.1007/s12603-023-2041-7

研究助成

研究費名:日本学術振興会/科学研究費助成事業 若手研究

研究課題名:フレイル概念モデルに着目した生物学的老化に関わるバイオマーカーの網羅的探索

研究代表者名(所属機関名):渡邉大輝(当時: 医薬基盤・健康・栄養研究所)