- ニュース

- がん患者におけるカヘキシアの有病率と生存率:系統的レビューとメタ解析/Prevalence of and survival with cachexia among patients with cancer: A systematic review and meta-analysis

がん患者におけるカヘキシアの有病率と生存率:系統的レビューとメタ解析/Prevalence of and survival with cachexia among patients with cancer: A systematic review and meta-analysis

- Posted

- Fri, 08 Nov 2024

概要

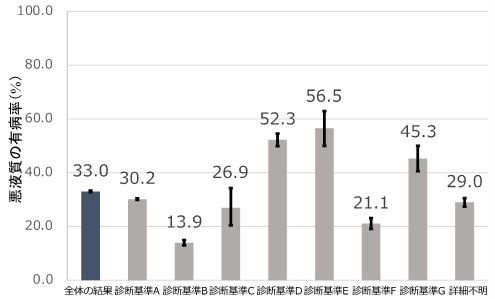

◆がん患者の悪液質の有病率は33.0%でした。しかし、悪液質の診断基準により有病率は異なる(13.9~56.5%)ことが示されました。

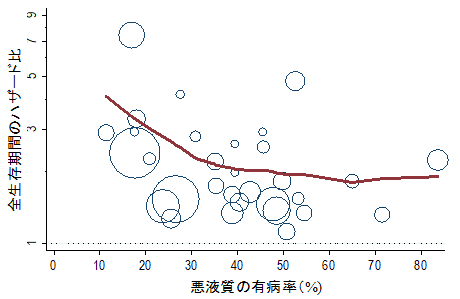

◆悪液質の有病率と全生存期間の量反応関係は、有病率が40~50%付近で頭打ちになるL字型の曲線を描くことが示されました。

◆診断基準の違いによる影響を整理することで、悪液質の可能性がある者の選別や治療介入に繋げるための基準の設定、治療法の開発・結果の統合などに役立てられることが期待される。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

がん患者数およびがんに起因する死亡者数は世界中で増え続けており、その予防・治療法の確立が公衆衛生上の課題となっています。がん患者の全生存期間には個人差があり、この個人差を説明する要因の一つとして悪液質があります。

がん悪液質とはEuropean Palliative Care Research Collaborativeにより「通常の栄養サポートでは完全には改善せず、進行性の機能障害に至る、骨格筋量の持続的な減少を特徴とする多因子性の症候群」と定義されています。しかし、悪液質の診断基準は複数存在しており、その違いが有病率や全生存期間に影響するかどうかは不明でした。もし悪液質の診断基準の違いにより有病率や全生存期間が影響を受ける場合、研究の結果を臨床現場に適応する障害となり得るおそれがあります。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

私たちは、2023年7月31日までにがん患者を対象に悪液質を診断したすべての研究論文を系統的に収集し、①診断基準と有病率の関連、②診断基準と全生存期間の関連を明らかにするためにシステマティックレビューとメタ解析の手法を用いました。

図1:がん患者における悪液質の診断基準と有病率の関係

125本の研究論文から得られたがん患者数とそのうちの悪液質と診断された人数をもとに有病率の計算を行いました(全体の結果)。また、有病率は診断基準ごと(A〜G、詳細不明)に分けても計算しました。図1には2本以上の研究論文で使用された診断基準だけを示しています。「詳細不明」は診断基準の根拠を示していなかった研究を一つにまとめてあります。各棒は有病率を表し、エラーバーは 95% 信頼区間を表しています。

本研究では悪液質に関連する世界中の論文1,083件のうち、①125本の研究論文(合計137,960名のがん患者)から悪液質の診断基準の違いと有病率、②26本の研究論文(合計11,118名のがん患者)から悪液質の診断基準の違いと全生存期間の関連をシステマティックレビューとメタ解析により評価しました。

①本研究で集めた研究で使われていた悪液質の診断基準の合計は30種類でした(基準の根拠が示されていなかった研究論文を除く)。最も多くの研究で使用されていた基準は悪液質の代表的な基準であるFearon, 2011基準※5でした(研究論文125本のうち73本 [58.4%]で使用)。125本の研究論文から全体の有病率を求めるとがん患者のうち悪液質の者は33.0%でした。しかし、有病率は診断基準により異なっていました(13.9~56.5%)(図1)。

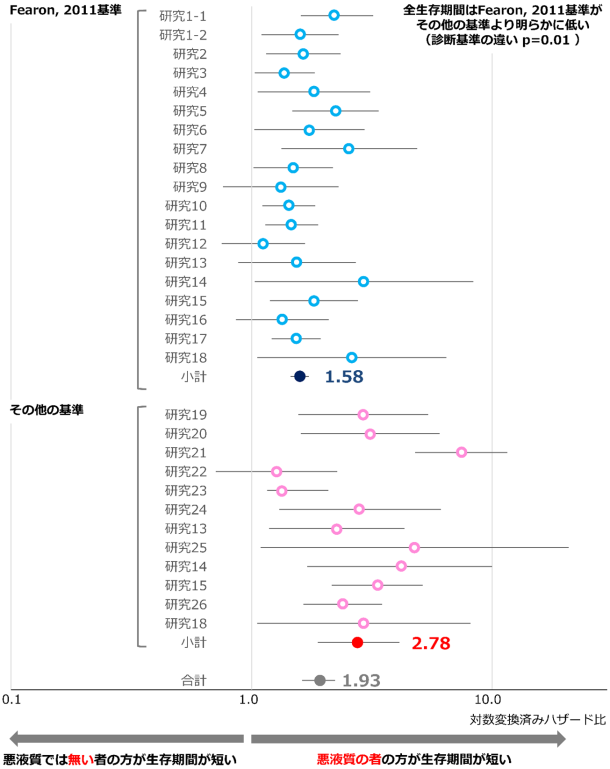

②がん患者のうち悪液質である者はそうでない者よりも明らかに全生存期間のハザード※6が有意に高い(死亡リスクが高い)ことが示されました。さらに、悪液質の代表的な基準であるFearon, 2011基準で診断された集団はその他の基準で悪液質と診断された集団よりも明らかに全生存期間が短い(それでも悪液質ではないものより明らかに高い)ことが示されました(図2)。悪液質の有病率と全生存期間のハザード比の量反応関係を評価すると、悪液質の有病率が40~50%で全生存期間のハザード比が頭打ちになるL字型の曲線を示しました(有病率が低いほど全生存期間が短い)(図3)。

以上のことより、がん患者において悪液質の診断基準は有病率と全生存期間に影響する可能性が示されました。悪液質に対する研究や臨床現場での治療介入の検討する場合、診断基準をよく検討してどの診断基準を使用するかを決める必要があることが示唆されました。

図2:がん患者のおける悪液質の診断基準の違いと全生存期間との関連

がん悪液質の診断基準の代表的な基準である Fearon, 2011基準とその他の基準で分けて診断基準の違いにより全生存期間のハザード比が異なるかを評価しました。悪液質でない者を基準として全生存期間のハザード比を計算しています。各点はハザード比を表し、エラーバーは 95% 信頼区間を表しています。95%信頼区間が1.00をまたがない場合、有意な差と見なしています。ハザード比の軸は対数スケールです。

図3:がん患者のおける悪液質の有病率の違いと全生存期間との量反応関係

がん悪液質の有病率と全生存期間のハザード比の量反応関係を評価しました。図中の丸は各研究になっており、丸が大きいほど参加者数が多いことを示しています。実線は全生存期間のハザード比を示しています。ハザード比が高いことは、全生存期間が短いことを意味します。悪液質の有病率が40~50%で全生存期間のハザード比が頭打ちになるL字型の関係でした。

(3)研究の波及効果や社会的影響

がん患者は世界中で増えており、今後ますます悪液質と診断されるがん患者も増える可能性が高く、その治療戦略が重要になると考えられます。我々の調査結果により、がん患者において悪液質の有無だけでなく、悪液質の診断基準の違いも全生存期間に影響することがわかりました。このことはがん患者の悪液質の治療法の開発や結果の統合(治療ガイドラインの作成など)をする上で大きな障壁になると思われます。診断基準の違いによる影響を整理することで、大規模な集団から悪液質の可能性がある者を選別するための基準や死亡リスクが高い悪液質の者を特定して治療介入に繋げるための基準など、使い分けができるようになるでしょう。

(4)今後の課題

本研究ではこれまでに報告されている世界中の研究成果を包括的にまとめ、悪液質の診断基準を考慮することが重要であることを示しました。しかし、同一集団で診断基準の違いによる有病率や全生存期間の影響を検討した研究は少ないため、同一集団を対象にした診断基準の違いの影響をさらに検討する必要があります。さらに、診断基準の違いが悪液質の治療効果に影響するかも不明であるため、悪液質の診断基準と治療介入への影響を評価する必要があります。近年アジア人を対象にした悪液質の診断基準が発表されました。今後は日本人の集団を含め、これまで使われてきた診断基準と、新たに開発されたアジア人向けの診断基準における有病率や全生存期間などへの影響を検討する必要があります。

(5)研究者のコメント

渡邉大輝:

個々人の健康管理から医療政策までヘルスケアに関する重要な決断において、文献から示される科学的根拠の果たす役割は大きい。過去の科学論文は新たな研究を行うための背景を知るための情報としてだけではなく、これらの文献から得られた結果を統合・活用したことで、これまでにない新たな知見を得ることができた。もし、本研究と同様の結果を得るために大規模な観察研究を実施した場合、多額の費用と時間が必要となる。本研究はアカデミアの研究者と臨床の実務者が協力し、日常の臨床業務から生まれた疑問や課題を解明するためにおこなった。今後も臨床の実務者と協力して、実臨床やガイドライン作成時に活用可能な科学的根拠を示していきたい。

髙岡友哉:

基準は研究や臨床現場で得られた知見を統合し、役立てるために重要なものである。本研究はこれまでの研究を系統的にまとめることで、悪液質の診断基準が多数存在し、その診断基準により有病率や全生存期間との関連が異なる可能性を示した。臨床現場での運用上、診断基準の使いやすさは基準を選択する上で重要な要因である。しかし、使いやすさだけでなく、重要度も大切にすべきであり、使いにくいが疾病管理において重要な診断基準をどのように運用するか?を検討することが臨床現場に必要である。本研究に有益なご意見をいただいた座光寺知恵子氏、がん患者の悪液質の研究を報告した世界中の研究者、そしてその研究に協力した世界中の参加者に感謝する。

八重樫昭徳:

本研究は栄養疫学の勉強会で知り合った1名の管理栄養士である実務者と2名のアカデミアの研究者が協力して実施した。3名は北海道、埼玉県、長野県と離れた場所を拠点として活動しているので、Web会議を中心にして打ち合わせを行って研究を進めた。この研究のように、離れた場所で活動している同じ志を持つ者により、現場の疑問を解決するための研究を論文としてまとめたことは、大変意義があると考えている。今後も同様の研究を継続しつつ、今回の経験を管理栄養士養成課程の学生に伝え、研究者と協力して現場の疑問を解決できる管理栄養士を育成していきたい。

(6)用語解説

※1 悪液質

がん患者における悪液質はEuropean Palliative Care Research Collaborativeにより「通常の栄養サポートでは完全には改善せず、進行性の機能障害に至る、骨格筋量の持続的な減少を特徴とする多因子性の症候群」と定義されています。

※2 全生存期間

研究の開始から調査参加者が何年生きたのかの期間。

※3 システマティックレビュー

明確に作成した問に対し、その問いを扱った既存の研究論文を系統的かつ明示的な方法を用いて収集、選択、評価を行い、問いに対する現時点での回答を提示する研究手法。

※4 メタ解析

明確に作成した問に対し、その問いを扱った既存の研究論文を系統的かつ明示的な方法を用いて収集、選択、評価を行い、複数の研究結果を統計学によりにまとめ現時点での結論を得る研究手法。

※5 Fearon, 2011基準

がん患者で悪液質を診断する代表的な基準の一つ。診断基準は次のとおり:うち体重が過去6ヶ月以内に5%以上減少(意図的に食事摂取量を調整せずに)または体重が過去6ヶ月以内に2%以上減少に加えてBody Mass Indexが20 kg/m2未満あるいは骨格筋指数が男性 7.26 kg/m2未満・女性 5.45 kg/m2未満。

※6 ハザード比

イベント(死亡)の起こりやすさを試験期間全体の平均的な群間差として推定したもの。

(7)論文情報

雑誌名:Advances in Nutrition

論文名:Prevalence of and survival with cachexia among patients with cancer: A systematic review and meta-analysis

執筆者名(所属機関名):髙岡 友哉(信州大学医学部附属病院・信州大学 大学院総合医理工学研究科 医学系専攻 医学分野 博士課程)、八重樫 昭徳(北海道文教大学)、

渡邉 大輝(早稲田大学)

掲載日時:2024年8月30日(金)

掲載URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2161831324001169?via%3Dihub

DOI:https://doi.org/10.1016/j.advnut.2024.100282