- ニュース

- 高強度インターバル運動とオキシトシン循環に関する研究成果

高強度インターバル運動とオキシトシン循環に関する研究成果

- Posted

- 2024年2月1日(木)

愛情ホルモンとして知られているオキシトシンは、抗うつなどの生理心理的作用だけに留まらず、血管機能や脂質代謝などの改善作用もあることが知られています。本研究は、全身を循環するオキシトシン濃度が高強度インターバル運動※1によって増加することを明らかにしました。

また、オキシトシンは主に脳で作られることで知られていますが、本研究では、高強度インターバル運動によって増加した血中オキシトシン濃度が、脳のオキシトシン放出と関連しなかったことも報告しました。

研究結果の概要

これまでの研究で分かっていたこと

運動をすると、様々な臓器から生理活性物質が生成されます(エクサカイン)。各臓器(骨格筋や心臓、脳など)で生成されたエクサカインは血液に放出され、全身を循環することで別の臓器などに供給され、運動による様々な生理変化をもたらします(臓器間のクロストーク)。エクサカインの反応性は、運動の取り組み方(強度や時間、頻度、様式など)によって異なることがあり、それによって生体にもたらす運動の効果も変わってきます。

今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

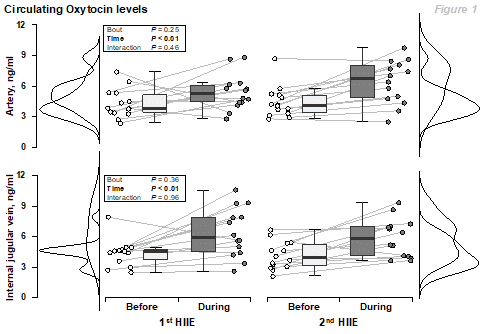

本研究では、全身を循環する血中オキシトシン濃度が高強度インターバル運動によって増加することを明らかにしました。

エクサカインは、静的休息を挟んで運動を反復すると、1回目の運動と2回目の運動でその反応性が異なることがしばしば観察されます。そこで、静的休息を1時間ほど挟んで、強度も時間も同じ高強度インターバル運動を反復し、その運動前後の血中オキシトシン濃度を検証比較しました。その結果、血中オキシトシン濃度は、1回目の高強度インターバル運動と2回目の高強度インターバル運動で同じくらい増加しました。つまり、全身を循環するオキシトシン濃度は、数時間内に実施する運動の回数に影響を受けず、その運動の都度増加することが明らかとなりました。

図1. 高強度インターバル運動を実施すると、動脈および内頸静脈※2オキシトシン濃度を増加させました。なお、1時間の静的休息を挟んで再度同じ高強度インターバル運動を実施しても、動脈および内頸静脈オキシトシン濃度は同じように増加しました。

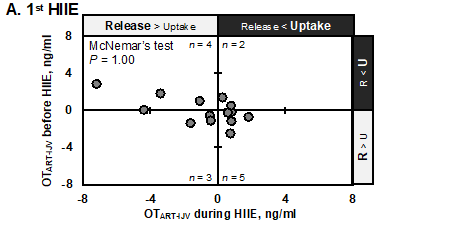

主に、オキシトシンは脳で作られ、血中に放出されると考えられています。しかしながら、本研究では、高強度インターバル運動によって増加した血中オキシトシン濃度が、脳のオキシトシン放出と関連しなかったことも報告しました。

図2. 高強度インターバル運動前・運動中の脳を跨ぐ動静脈血オキシトシン濃度の変化を示したグラフです。負の値は脳でのオキシトシン取り込みよりも放出量が多いこと、正の値は脳のオキシトシン放出量よりも取り込み量が多いことを意味します。つまり、高強度インターバル運動によって血中オキシトシン濃度は増加するものの(図1)、半数は、その時に脳のオキシトシン放出が増加していませんでした。

そのために新しく開発した手法

本研究では、運動時の脳のオキシトシン放出と全身を循環するオキシトシン濃度との関連性を検証するために、脳を跨ぐ動静脈濃度較差から、脳でのオキシトシン放出と取り込みのバランスを検証しました。これは世界初の試みでしたが、全身を循環するオキシトシン濃度が増加している状況(高強度インターバル運動時)にもかかわらず、脳からのオキシトシン放出は(その取り込み量や安静時よりも)統計的に多くなっていませんでした。

研究の波及効果や社会的影響

高強度インターバル運動は、短時間で高強度の運動を繰り返し行い、運動の健康増進効果をより引き出すことで注目を集めている運動様式です。脳の健康だけでなく、心血管や代謝などの末梢レベルの健康に好適に働くオキシトシンが、高強度インターバル運動を行うと増加することを明らかにした本研究は、”Exercise is medicine”を考える上で重要なエビデンスとなります。また、脳でのオキシトシン放出と血液中のオキシトシン濃度に関連性が伺えなかったことから、運動時には他の臓器(骨格筋や心臓、精巣など)が主にオキシトシンを分泌している可能性があります。

今後の課題

今回の研究対象はデンマーク人の男性でした。人種や性差によって、結果が異なる可能性があるので、その検証も必要です。また、高強度インターバル運動は“きつい”運動なので、オキシトシンを分泌させる運動強度や時間を特定し、より負荷のかからない運動などを見つけることなどが挙げられます。

研究者のコメント

本研究では、オキシトシンにフォーカスを絞って検証しました。将来的に、実際の運動処方の健康増進作用に対するオキシトシンの貢献度について整理していきたいと考えています。また、運動誘発性オキシトシン分泌の生理的メカニズムについても検証していきたいです。

用語解説

※1 高強度インターバル運動

短時間の高強度運動を、動的休息あるいは静的休息を挟みながら数回繰り返す運動プログラムのことを「高強度インターバル運動」と呼びます。

※2 内頸静脈

頸部にある脳内から続く静脈のこと。内頸静脈にカテーテルを挿入して採血をすることで、(動脈血濃度との差分から)エネルギー基質や内分泌などの脳での取り込み量や放出量を評価することができる。

論文情報

雑誌名:Medicine & Science in Sports & Exercise

論文名:Circulating plasma oxytocin level is elevated by high-intensity interval exercise in men

執筆者名(所属機関名):

塚本敏人(早稲田大学)、Niels D. Olesen(コペンハーゲン大学)、Lonnie G. Petersen(マサチューセッツ工科大学)、菅唯志(立命館大学)、Henrik Sørensen(コペンハーゲン大学)、Henning B. Nielsen(コペンハーゲン大学)、小河繁彦(東洋大学)、Niels H. Secher(コペンハーゲン大学)、橋本健志(立命館大学)

掲載日時:2023年12月20日(オンライン先行公開)

掲載URL:https://journals.lww.com/acsm-msse/abstract/9900/circulating_plasma_oxytocin_level_is_elevated_by.423.aspx

DOI:https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003360