- ニュース

- 国際シンポジウム2019「スポーツとロボットの新しい設計」

国際シンポジウム2019「スポーツとロボットの新しい設計」

Dates

カレンダーに追加1207

SAT 2019- Place

- 早稲田大学 グリーン・コンピューティング・システム研究機構

- Posted

- Mon, 18 Nov 2019

| 日時 | 2019年12月7日(土) |

|---|---|

| 会場 | 早稲田大学 グリーン・コンピューティング・システム研究機構 |

| 参加費 | 無料(事前登録をお願いします) |

| 主催 | 早稲田大学 スーパーグローバル創成支援事業 健康スポーツ科学拠点 ICT・ロボット工学拠点 |

| 協賛 | 次世代ロボット研究機構 実体情報学リーディングプログラム |

コンセプト

この度、早稲田大学「スーパーグローバル大学創成支援事業~Waseda Ocean構想~」のモデル拠点「健康スポーツ科学拠点」と「ICT・ロボット工学拠点」が連携し、合同国際シンポジウム『国際シンポジウム2019 スポーツとロボットの新しい設計』を開催することといたしました。

従来の学問領域の中で、それぞれの専門分野で行われてきた「スポーツ」と「ロボット」の研究を、今回、研究領域の壁を越えて学際的に議論することにより、今後、更なる新しいビジョンを見据えた研究展開で、多くの人々に貢献できるのではないかと期待しています。

“スポーツにおけるロボットテクノロジーの活用はどう変わっていくのか”(「健康スポーツ科学拠点」)

“スポーツ科学を通した人間の身体の理解により、どこまで人間に近いロボットが設計できるか”(「ICT・ロボット工学拠点」)

今回は、この2つのコンセプトに基づき、それぞれのモデル拠点から講演を行い、パネルディスカッションを行います。2拠点の対比をお楽しみいただき、双方の研究の関連性に気付かれてください。

人間の能力を高めること、人間の身体を知ることは、それぞれ工学的、科学的なアプローチですが、このシンポジウムをスタートとして、これからは2つの研究領域の融合による新しい研究展開と社会貢献を目指します。

プログラム

2019年12月7日(土)

| 9:00 | Registration Start |

|---|---|

| 9:30 – 9:40 | Welcome Address 副総長 笠原博徳 |

| 9:40 – 9:45 | Opening Address 健康スポーツ科学拠点リーダー 矢内利政 |

| 9:45 – 10:30 | Speaker 1: 稲見昌彦(東京大学) |

| 10:30 – 11:15 | Speaker 2: 古屋晋一(ソニーコンピューターサイエンス研究所) |

| 11:15 – 11:25 | Coffee Break |

| 11:25 – 12:10 | Speaker 3: 大須理英子(早稲田大学) |

| 12:10 – 12:55 | Speaker 4: 岩田浩康(早稲田大学) |

| 12:55 – 13:55 | Lunch |

| 13:55 – 14:40 | Speaker 5: 渡辺啓太(桐蔭横浜大学) |

| 14:40 – 15:25 | Speaker 6: Nick Whiting (Epic Game) |

| 15:25 – 15:35 | Coffee Break |

| 15:35 – 16:10 | Speaker 7: 岡村尚美(ミズノ株式会社) |

| 16:10 – 16:45 | Speaker 8: 川井貴志(株式会社DELTA) |

| 16:45 – 16:55 | Coffee Break |

| 16:55 – 17:25 | Panel discussion |

| 17:25 – 17:30 | Closing Address ICT・ロボット工学拠点リーダー 菅野重樹 |

| 17:30 | End |

| 18:00 | Banquet Welcome Address |

| 19:25 | Closing Address |

| 19:30 | End |

招待講演者

稲見 昌彦

東京大学先端科学技術研究センター 教授

東京大学先端科学技術研究センター 教授

ディジタルサイボーグ

社会革命は身体の見方を革新してきた。現在起きている情報革命とは、現実社会に対するバーチャル社会の構築と考えるならば、この社会構造の変化に自在に適応できる新たな身体「ディジタルサイボーグ(自在化身体)」を設計し、身体の新しい見方を確立する必要がある。

本講演において、VR、AR、ロボット工学に基づくディジタルサイボーグ構築のための身体性編集に関すし議論する。そして人機一体の新たなスポーツ「超人スポーツ」の取り組みを紹介する。2020年のオリンピック・パラリンピックの本拠地である東京で、スポーツの得意不得意、年齢、障害の有無にかかわらずスポーツにチャレンジしたい人は誰でも楽しむことができるスポーツの未来を創造するする取り組みについて紹介したい。

Biography

博士(工学)。東京大学助手、電気通信大学講師・助教授・教授、マサチューセッツ工科大学コンピューター科学・人工知能研究所客員科学者、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授等を経て2016年より現職。自在化技術、Augmented Human、エンタテインメント工学に興味を持つ。光学迷彩、触覚拡張装置、動体視力増強装置など、人の感覚・知覚に関わるデバイスを各種開発。米TIME誌Coolest Invention of the Year、文部科学大臣表彰若手科学者賞などを受賞。超人スポーツ協会発起人・共同代表。VRコンソーシアム理事。著書に『スーパーヒューマン誕生! 人間はSFを超える』(NHK出版新書)。

古屋 晋一

ソニーコンピュータサイエンス研究所リサーチャー・プロジェクトマネージャー

ソニーコンピュータサイエンス研究所リサーチャー・プロジェクトマネージャー

ダイナフォーミックス

数世紀に渡り,音楽家の超絶技巧は世界中の聴衆を魅了してきました.楽器演奏は,身体の多数の関節を協調させたり独立に動かしたりすることが求められます.そのため,どのような生体力学的機序が超絶技巧を可能にしているのか,また,どのような神経可塑的機序が超絶技巧の獲得,洗練,喪失,再獲得という4つのステージの遷移と関わっているのかを解明することは容易ではありません.これらの問いに答えるべく,我々はこれまでに,ロボット工学の概念やテクノロジーの恩恵を被り,それらを神経生理学の考え方や手法と組み合わせた医工芸連携アプローチによる研究“ダイナフォーミクス”に取り組んできました.本講演はロボット工学を利活用して音楽演奏技能について調べた4つの研究について主に紹介します.一つ目は,剛体リンクモデルの逆動力学,順動力学計算を通して明らかになった,ピアニストが演奏時のエネルギー効率を最適化する身体運動技能について.二つ目は,力触覚機器と脳波,経頭蓋磁気刺激を組み合わせて明らかになった,ピアニストが高速かつ精緻に指を動かす体性感覚運動統合機序について.三つ目は,楽器に設置可能な小型ロボットにより明らかになった,局所性ジストニアという脳神経疾患を罹患したピアニストの脳内内部モデルの機能異常について.四つ目は力覚デバイスや手指外骨格エグソスケルトンを,神経科学の理論に基づいて利活用することによって可能になった,超絶技巧を促進する新しいトレーニング方法について.最後に,超絶技巧を理解し,その限界を突破する手段としてのロボット工学という新しい視座について,皆様と議論できれば幸いです.

Biography

ソニーコンピュータサイエンス研究所リサーチャー・プロジェクトマネージャー,ハノーファー音楽演劇大学 客員教授,上智大学 特任准教授,京都市立芸術大学・東京音楽大学・エリザベト音楽大学 講師.大阪大学基礎工学部,人間科学研究科を経て,医学系研究科にて博士(医学)を取得.ミネソタ大学 神経科学部,ハノーファー音大 音楽生理学・音楽家医学研究所,上智大学 理工学部にて勤務した後,現職.研究の主な受賞歴に,ドイツ研究振興会(DFG)Heisenberg Fellowship,Alexander von Humboldt財団Postdoctoral Fellowship,文部科学省 卓越研究員など.演奏上の主な受賞歴に,KOBE国際音楽コンクール入賞,日本クラシック音楽コンクール全国大会入選など.主な著書に,ピアニストの脳を科学する,ピアニストならだれでも知っておきたい「からだ」のこと.これまでにウィーン国立音大,フォルクヴァング藝術大学,マギル大学,マックスプランク研究所(ベルリン,ライプツィヒ)など,国内外の研究教育機関や,Society for Neural Control of Movement (NCM),International Congress on Treatment of Dystonia,International Congress of Music Perception and Cognition (ICMPC)といった国内外の学会で招待講演およびシンポジウムを行う.ロンドン大学ゴールドスミス校にてIndustry Advisory Panel,国際学会Neurosciences and MusicにてScientific Board Memberを務める.www.neuropiano.net

大須 理英子

早稲田大学人間科学学術院 教授

早稲田大学人間科学学術院 教授

「なめらか」で「やわらかい」人間の動き

人は、素早い動きを「なめらか」に「わらかく」実現することができます。このような動きをロボットで実現することは今でもそれほど簡単ではありません。人のこのような巧みな動きは、筋骨格系の性質と、脳の学習能力によって実現されています。人がどのように身体を巧みにコントロールし、またその能力を獲得していくのかを探る研究をご紹介します。

Biography

1996年 京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学(博士(文学)心理学専攻)

1996年 科学技術振興事業団川人学習動態脳プロジェクト 研究員.

2003年 (株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR)脳情報研究所 主任研究員

2009年 (株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR)脳情報研究所運動制御・機能回復研究室 室長

2015年 ニールセン・カンパニー合同会社 コンシューマーニューロサイエンス ニューロサイエンスディレクター

2017年 早稲田大学人間科学学術院 教授

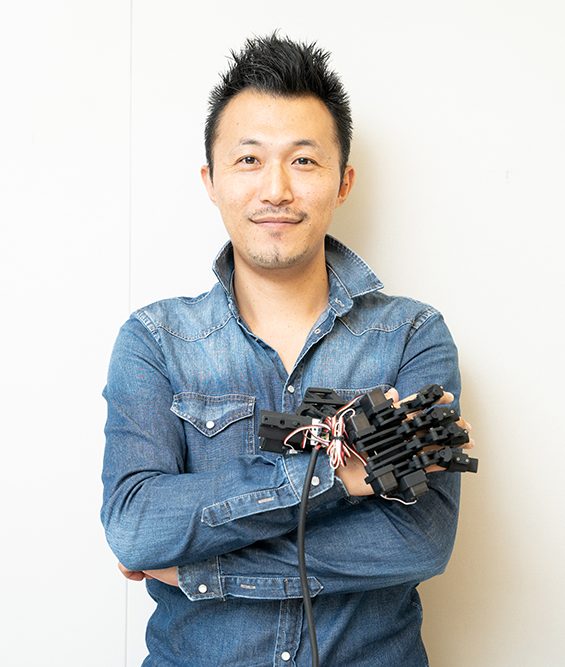

岩田 浩康

早稲田大学創造理工学部 教授

早稲田大学創造理工学部 教授

全身協調を促進させるVR/BFデバイスのスポーツ分野への応用可能性

当日発表

Biography

当日発表

渡辺 啓太

桐蔭横浜大学 専任講師

桐蔭横浜大学 専任講師

ICTやデータを活用したアスリートサポートのアプローチ

トップレベルで活躍するアスリートは高度で専門性の高いスタッフによって支援されており、近年のICTの急速な発展はスポーツ界にも大きな影響を与えている。勝つためにどのように情報を活用できるか、多くのスポーツでさまざまな取り組みが行われている。本講演では、今スポーツ界でなぜスポーツアナリストが求められているのか、ITを活用したスポーツ情報戦略の事例、さらには将来に向けた展望などについて情報提供する。

Biography

「ITをスポーツに活用すること」を志して大学時代に独学でアナリスト活動を開始。在学中に全日本女子バレーボールチームのアナリストに抜擢され、以後10年以上にわたり情報戦略活動を担当し、2008年北京、2012年ロンドン、2016年リオデジャネイロと3度のオリンピックを日本選手団役員として支援。 2010年には世界で初めてiPadを用いた情報分析システムを考案・導入し、32年ぶりとなる世界選手権でのメダル獲得、2012年のロンドンオリンピックでは28年ぶりとなる銅メダル獲得に貢献した。現在もチームディレクターとして日本代表チームの支援を続ける傍ら、2014年からは競技の枠組みを超えたスポーツアナリストの連携強化及び価値向上を目指して日本スポーツアナリスト協会を創設し、代表理事として活動。さらに、海外のスポーツアナリスト育成システムを学び、大学初のスポーツアナリスト育成プログラムの開発や、アナリスト養成キャンプの主催など、後進育成にも注力を続けている。

主な著作は『なぜ全日本女子バレーは世界と互角に戦えるのか』(東邦出版2012)、『人はデータでは動かない--心を動かすプレゼン力』(新潮社2014)など。

一般社団法人日本スポーツアナリスト協会代表理事。桐蔭横浜大学Sports Analytics Lab室長。公益財団法人日本バレーボール協会ハイパフォーマンス戦略担当・東京五輪対策プロジェクトリーダー、バレーボール女子日本代表チームディレクター、アスリート委員会主事。公益財団日本オリンピック委員会JOC選手強化本部情報・医・科学専門部会情報・科学サポート部門メンバー。スポーツビジネス産業展アドバイザリーコミッティー委員。

Nick Whiting

Technical Director at Epic Games

Technical Director at Epic Games

汗と涙から生まれる楽しさ—-より感動的なVRアプリを生み出すための試行錯誤のプロセス

VR(仮想現実)やAR(拡張現実)といったXRテクノロジーをゲーム用アプリケーションとスポーツ、トレーニング、デザインのような業務用アプリケーションの両方で利用する際、技術的要素と芸術的要素を両立させることが大きな課題となる。効果的にXRアプリケーションを開発するには、設計と反復検証によって人間とハードウェアの両方の制約を克服する必要がある。今回の発表では、観察、反復検証、経験的証拠によって得られた一連の気づきを紹介するとともに、ゲーム用でも業務用でも非常にインタラクティブなアプリケーションを開発するための体系的なルールを提示する。

多くの開発中の文法のコンポーネントは、ゲームや映画など過去のメディアからの借用であるが、XR独自の強みを利用して進化してきている。また、『Robo Recall』や『Bullet Train Showdown』などの一般向け商品のケーススタディや他のメディアの例に触れながら、プレイしやすくユーザーが楽しめる作品を生み出すため、インタラクティブな要素についてアイデアを膨らませ、観察と反復検証を織り交ぜながらアイデアをブラッシュアップする過程を紹介したい。

ゲームは、プレイヤーの経験値に合わせることで、プレイヤーのタスクパフォーマンスを向上させることもできる。これは、スポーツや技能を要する活動のトレーニングで同様の手法が応用できることを示唆する。最後に、こうした反復検証の手法が、テクノロジーを活用したツールによって誰にでも利用できるようになり、学際的な研究メンバーが迅速かつ効率的に協力して質の高い成果を生み出していることについても注目したい。

Biography

Nick Whiting氏

Epic Games社テクニカルディレクター。Unreal Engine 4のVR/AR技術開発、音響工学、スクリプト研究を監督。大ヒットとなった『Gears of War』シリーズのほか、『Robo Recall』『Bullet Train Showdown』など、エンジニアリング技術の集大成として高く評価されているVRエクスペリエンスも手掛ける。最近は、クロノスグループ(Khronos Group)のOpenXRイニシアチブの議長も務め、VR/ARプラットフォームとアプリケーションのオープン・スタンダードの作成に取り組んでいる。

VR/ARテクノロジーの分野に携わる前は、Unreal Engine 4のブループリント ビジュアル スクリプティング システムのリードエンジニアを担当。同システムは、非常にパワフルでありながらも、操作性に優れ、あらゆる分野でディベロッパーのアイデア実現をサポートするツールとして知られている。

Epic Games入社前は、アメリカ陸軍向けのゲームシリーズ『America’s Army』の制作に携わる。このゲームは、一般向けの一人称視点シューティングゲーム(FPS)であるだけでなく、軍隊における数多くの訓練計画の技術的基盤にもなっている。

最終学歴は、コロラド大学ボルダー校電気・コンピューター工学および日本言語学の学位取得。また、同校のバイオメディカル工学のコースを履修しており、現在は筑波大学で同種の課程を履修中。

岡村 尚美

ミズノ株式会社 研究開発部

ミズノ株式会社 研究開発部

POWERED LIFE:スポーツ関連技術を使った幸せで活気ある生活のつくり方

人間の身体が持つパフォーマンスを最大限発揮させることを目的としたスポーツ品は、競技スポーツの場面に限らず日常生活でも我々の活動を支えてくれる。ミズノでは現在、POWERED LIFE Projectとして、身体の多様性を受け入れ誰もが幸せで活気あふれる生活を実現するための技術・商品・サービスの開発に取り組んでいる。日本の総合スポーツメーカーだからこそできるスポーツ関連技術の応用や社会実装について、ゴールデン・スポーツイヤーズや健康長寿・人間拡張・共創等のトピックと絡めて紹介する。

Biography

2019年、早稲田大学大学院創造理工学研究科総合機械工学専攻博士後期課程および同大学院博士課程教育リーディングプログラム実体情報学博士プログラムを修了。博士(工学)。同年、ミズノ株式会社に入社し、POWERED LIFEをコンセプトとした人間拡張技術およびそれを用いた新商品の研究開発に従事。また、日本かくれんぼ協会理事、鬼ごっこ総合研究所研究員に就任。学生時代から引き続き、スポーツ鬼ごっこ日本代表、かくれんぼ世界選手権日本代表、超人スポーツクリエイター、運動会デベロップレイヤーなどとして、伝承遊びから最先端スポーツまで幅広くプレーヤー兼研究開発者として活動中。

川井 貴志

株式会社DELTA

株式会社DELTA

プロ野球におけるVR活用:現状と課題

『野球のバッティングでは、投手が投げる様々な球種の軌道をリリース直後に瞬時に見極め、インパクトポイントを予測してバットスイングを行います。これを可能にする空間認知能力と胴体予測能力の良し悪しは打撃結果を大きく左右する重要な能力です。この能力の向上を目的としたトレーニングの1つにVRを用いた打撃トレーニングシステムが開発されています。本セッションでは、このVRトレーニングを採用したプロ野球球団の取り組みとその成果について、お話しいたします。』

Biography

【経歴】

大阪桐蔭から城西大学進学

平成10年ドラフト3位 千葉ロッテマリーンズ入団

平成 18年東北楽天ゴールデンイーグルス移籍

平成 28年引退 打撃投手に転身

平成 29年楽天イーグルスチーム戦略室 R&Dグループ兼務

平成 30年楽天イーグルス退団

平成 30年株式会社DELTA所属

オーガナイザー

矢内 利政

早稲田大学スポーツ科学学術院・教授

早稲田大学スポーツ科学学術院・教授

挨拶

スーパーグローバル大学創生支援の教育・研究拠点である、健康スポーツ科学拠点は、世界中から優秀な人材が集う健康スポーツ科学の教育・研究の国際的なハブとして機能することを目指しています。世界の先導的な大学とともに教育と研究指導が自由に交換可能な国際的なインターフェースを持つ教育システムを構築するため、英語による学位取得制度、ダブル/ジョイントデグリープログラムによる学位取得制度、ジョイント・アポイントメント制による外国人教員の短期招聘、大学院生の海外研修などの新しい制度を開始しています。また、スポーツ科学分野における海外の一流大学との国際連携を強化し、優秀な留学生の受け入れと早稲田大学の学生の海外派遣を積極的に促進しています。さらに、一流の教育・研究者を世界各国から採用するため、グローバルスタンダードに合致する教員を世界中から広く採用する仕組みを構築しています。このような取り組みを通じて、世界の七つの海が一つにつながっているように、健康スポーツ科学における世界中の優れた研究・教育者と優れた学生たちが自由に往来する場を構築します。

Biography

1987年中京大学体育学部体育学科卒業

1991年米国インディアナ大学(Indiana University)修士課程卒業

同年米国アスレチック・トレーナーズ協会(National Athletic Trainer’s Association)公認トレーナー認定(1991-2011)

1996年米国アイオワ大学(University of Iowa)大学院博士課程卒業

1997年ニュージーランド国立オタゴ大学(University of Otago) 体育学部専任講師

2004年中京大学生命システム工学部教授

2008年早稲田大学スポーツ科学学術院教授

菅野 重樹

ICT・ロボット工学拠点 拠点リーダー

ICT・ロボット工学拠点 拠点リーダー

挨拶

最新の自動車、航空機、精密機械、ロボット、家庭電気製品は、機械工学、コンピュータサイエンス、通信技術が統合(integration)されたシステムです。それらのシステムに人がつながり、新しい知的社会(intelligent society)が生まれつつあります。最近流行のIoTもその中の一部といえます。このような時代に大学の工学系に求められることは、この社会の構築を進めていく中で、イノベーションを創出できる人材を育てること、またこの教育で重視されるべきは、国際化であり、学際化であり、そして新研究分野を開拓するチャレンジ精神の高揚です。

本拠点では、海外教員との共同研究推進、有力研究機関への留学だけでなく、海外の著名アドバイザを含めた複数研究指導体制の構築を進めており、学生諸君のモチベーション向上、先見力の会得、そして研究力強化を目指し、「連携」をキーワードに掲げて、その先頭を走っていきます。

Biography

1981年早稲田大学理工学部機械工学科卒業。同大学院理工学研究科機械工学専攻修士課程、博士後期課程を経て、1986年より早稲田大学理工学部助手。専任講師、助教授を経て、1998年より同大学理工学部機械工学科教授。工学博士。現在は,同大学創造理工学部総合機械工学科教授。2014年より創造理工学部長・研究科長。人間共存ロボット、機械における心の発生などの研究に従事。IEEE Fellow、日本機会学会・計測自動制御学会・日本ロボット学会フェロー。2007年~2012年Advanced Robotics編集長。2013年IROS2013実行委員長。2016年IROS Harashima Award。2017年計測自動制御学会会長。2017年文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。

森島 繁生 (午前の部 司会 / Morning Session Chair)

早稲田大学先進理工学部応用物理学科教授

早稲田大学先進理工学部応用物理学科教授

Biography

1987年東大・工・大学院電子工学専門課程博士修了, 工博. 同年成蹊大学工・電気工学科専任講師, 1988年同助教授, 2001年同電気電子工学科教授, 2004年早稲田大学先進理工学部応用物理学科教授, 現在に至る.

1994年から1995年 トロント大学コンピュータサイエンス学部客員教授, 1999年から2014年明治大学非常勤講師, 1999年より2010年国際電気通信基礎技術研究所客員研究員. 2010年より2014年NICT招聘研究員, 現在, 新潟大学非常勤講師を併任.早稲田大学理工学研究所において安全、安心な社会を実現し豊かな文化を創造するコンテンツ・映像処理技術研究プロジェクトを推進.

コンピュータグラフィックス, コンピュータビジョン, 音声情報処理, ヒューマンコンピュータインタラクション, 感性情報処理の研究に従事. 1991年電子情報通信学会業績賞受賞, 2010年電気通信普及財団テレコムシステム技術賞受賞. 2019年情報処理学会インタラクション論文賞受賞.

画像電子学会ビジュアルコンピューティング研究会委員長, 画像電子学会フェロー, 日本顔学会理事. ACM VRST 2018 General Chair., 2019 PC Chair, SIGGRAPH ASIA 2015 Workshop/Co-located Event Chair, 2018 VR/AR Adviser.

スポンサー

| 主催 | 早稲田大学 スーパーグローバル創成支援事業 健康スポーツ科学拠点 ICT・ロボット工学拠点 |

|---|---|

| 協賛 | 次世代ロボット研究機構 実体情報学リーディングプログラム |

開催地について

早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム研究機構

〒162-0042 東京都新宿区早稲田町27

TEL:03-3203-4369

- Tags

- イベント