- ニュース

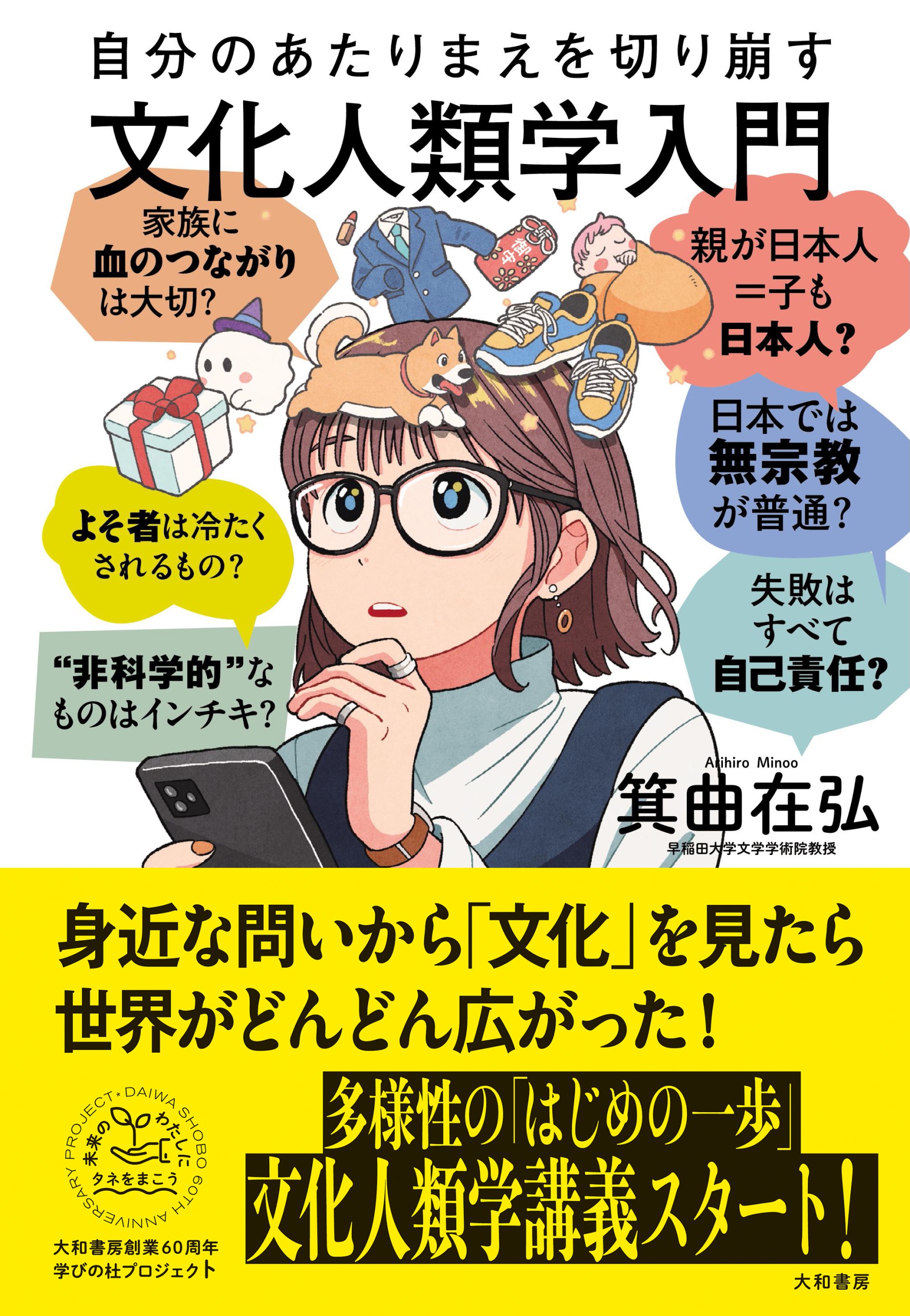

- 【著作紹介】『自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門』(文学学術院教授 箕曲在弘)

【著作紹介】『自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門』(文学学術院教授 箕曲在弘)

- Posted

- Fri, 17 Jan 2025

大和書房 初版 刊行日 2024/12/19 判型 四六判 ページ数 280頁 ISBNコード 9784479394426

「文化人類学」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか? 何のイメージもないという人もいれば、「あぁ、アフリカの狩猟民とか研究するやつね」と思う人、「未開人の儀礼とか贈与とか、そういう話でしょ」と思う人など、さまざまでしょう。

確かに、文化人類学は、「未開」と呼ばれてきた近代化していない社会に生きる人々の文化を事細かに記述して、「人間とは何か」という壮大な問いを探究する学問でした。しかし、グローバル化する現代世界において、いまだに「文明」と接触してない未開社会など、ほとんどないといってもいいでしょう。

そのような中で、文化人類学は大きく様変わりしました。現代の文化人類学者が探究するテーマは、「〇〇民族の文化」といったものではなく、人間と動植物の関係、人間とロボットの関係、臓器移植、感染症、市場経済、国家、移民、難民など、じつに多様です。私が探究してきたテーマも、フェアトレードという現代的な現象です。

これほど多様な広がりをみせる文化人類学ですが、そうなるとこれらのテーマをつなぐ共通性はどこにあるのかと思うかもしれません。確かに、研究テーマのなかに共通性を見出すのは難しいでしょう。しかし、文化人類学者がこれまで取り組んできたことを詳細に追いかけると、そこにある程度の共通性が見いだせます。その共通性とは、文化人類学に特有の考え方のなかにあります。

本書では、文化人類学の基本的な研究領域――親族や家族、宗教や呪術、民族やエスニシティなど――ごとに、著名な文化人類学者がどのように各々の探求する問いに立ち向かっていったのかを跡づけていき、その探究の過程にみられる考え方を、初学者にとってもできるかぎり分かりやすい形で説明しています。

そして、本書では文化人類学者の探究の核心にあるものについて、大胆にもひとことでまとめています。それこそが本書のタイトルとなっている「あたりまえを切り崩す」ということです。

文化人類学は、私たちにとって奇異にみえる風習や慣習について研究する学問だと思われていますが、じつはそれが目的ではありません。その目的は、いかに自分たちが当然と思ってきたことが、あたりまえでなかったのかという気づきを得ることにあります。

「贈り物は自発的に誰かに物をあげることだと思われているけれど、俯瞰してみてみると時間差のある交換ではないか」「呪術は科学とは正反対にあるようにみえるけれども、両者の思考法にはある種の共通性があるのではないか」など、文化人類学者たちはフィールドワークを通して、私たちにこのような意外なものの見方を教えてくれます。

本書は、できる限り身近な問い――たとえば、「私たちはどうして「よそ者」に冷たいのかなど――を起点にして、異なる社会にも目を向けながら、文化人類学に特有のものの見方について解説し、自分たちの足元にある「あたりまえ」を切り崩していきます。

〈研究内容紹介〉

早稲田大学大学院博士後期課程のころに東南アジアのラオスにおいて長期の人類学的なフィールドワークを行い、その成果を2014年に刊行しました。そのころから大学教員として文化人類学を学生たちに教えるようになり、文化人類学の古典的な研究を改めて理解し直すことの重要性に気づきました。この気づきを経て、近年ではJ.フレーザーからB.マリノフスキー、M.モース、E. E. エヴァンス=プリチャードなど古典とされる文献にあたり、文化人類学(社会人類学)に特有とされる思考法とはいかなるものなのかを検討してきました。こうした検討の結果、社会文化人類学の研究における特徴的な思考法を「あたりまえの切り崩し」という平易な表現にまとめました。

早稲田大学文学学術院教授

箕曲 在弘(みのお ありひろ)

1977年東京都生まれ。2002年早稲田大学第一文学部卒業、2011年同大学院文学研究科博士後期課程満期退学、2013年博士(文学)(早稲田大学)。2013年東洋大学社会学部助教、2015年専任講師、2017年准教授、2021年早稲田大学文学学術院准教授を経て2022年より現職。専門は文化人類学、東南アジア地域研究。ラオスのコーヒー産地を主なフィールドに、環境・開発・経済に関する研究を進める。

著書に『フェアトレードの人類学—ラオス南部ボーラヴェーン高原におけるコーヒー栽培農村の生活と協同組合』(めこん、2014年)、共編著に『人類学者たちのフィールド教育—自己変容に向けた学びのデザイン』(ナカニシヤ出版、2021年)、『フィールドワークの学び方—国際学生との協働からオンライン調査まで』(ナカニシヤ出版、2022年)、『東南アジアで学ぶ文化人類学』(昭和堂、2024年)、編著に『新大久保に生きる人びとの生活史—多文化共生に向けた大学生による社会調査実習の軌跡』(明石書店、2022年)などがある。

(2025年1月作成)