- ニュース

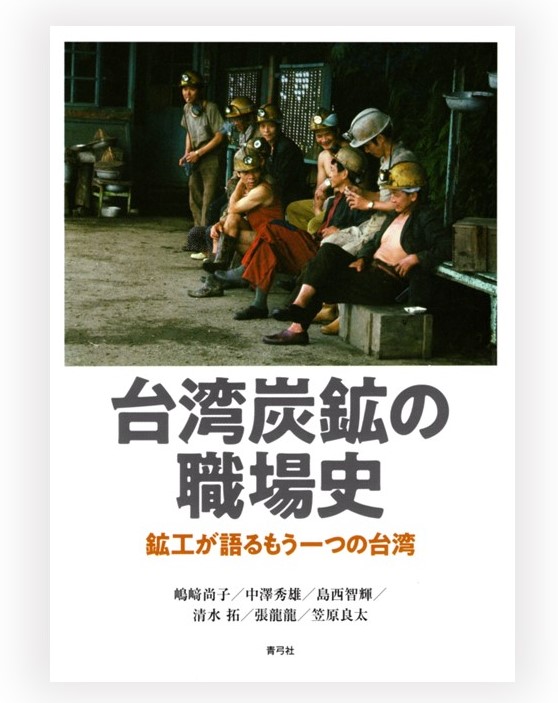

- 【著作紹介】『台湾炭鉱の職場史:鉱工が語るもう一つの台湾』(文学学術院教授 嶋﨑尚子、講師 清水拓)

【著作紹介】『台湾炭鉱の職場史:鉱工が語るもう一つの台湾』(文学学術院教授 嶋﨑尚子、講師 清水拓)

- Posted

- Mon, 25 Nov 2024

青弓社、初版刊行日2024/8/27、A5判、224頁、並製、ISBN978-4-7872-3544-2

台湾北部の猴硐(ホウトン)という谷あいの町に、かつて瑞三炭鉱という台湾最大の出炭量を誇った炭鉱が存在した。この炭鉱が本書の舞台である。瑞三炭鉱は1990年に閉山し、鉱工(炭鉱労働者)たちは職を求め離散したが、定年退職後に再び故郷に戻ったことで、かつての炭鉱の仲間たちのネットワークがいまも存続している。彼らは、自らの手で開設した炭鉱資料館の「猴硐礦工文史館」を拠点に、鉱工の年金獲得運動と、炭鉱の記録・記憶の保存と継承のための活動に取り組んでいる。その中心にいるのが、鉱工の領班(リーダー)の周朝南氏である。本書の企画は、筆者らが周朝南氏と出会ったことから始まった。筆者らは2017年末から現地に通い、周朝南氏らによって収集・整理された一次資料を手に取りながら聞き取り調査を重ねた。コロナ禍による長期の中断のあと、確認のための追加調査を経て、ようやく本書の出版に至った。

台湾の炭鉱は、採掘対象となる石炭層が薄層だったため、大掛かりな機械化に適さず、1990年代に石炭産業が終焉を迎えるまで、労働集約的な重筋的作業によって生産がおこなわれた。第2章に掲載している、狭隘空間で上裸の身体を地面に横たえながらツルハシを振るう鉱工の姿を捉えた写真は、その過酷な労働条件を、見る者に強烈に訴えかけてくる。また、瑞三炭鉱では、会社が鉱工を直接管理するのではなく、採炭現場ごとに、ひとつの作業集団に生産を請け負わせるという間接的な労務管理がとられていた。それゆえ、採炭現場の生産性は、各作業集団を率いる領班の属人的要素に大きく依存することとなった。そこでは、技能の良し悪しだけでなく、作業集団内外のインフォーマルな関係性も重要視された。それはまさに、現場の作業の面でも、労働態様の面でも、炭鉱労働のプリミティブな形態といってよいだろう。

本書は、そういった台湾の炭鉱を対象に、その職場史を描くべく、第1部では台湾の石炭産業の産業史と瑞三炭鉱の生産・労働について整理し、第2部では瑞三炭鉱の傑出した領班だった周朝南氏の証言を中心に、鉱工の生活史を記述している。第1部で整理した戦後の石炭産業の盛衰という大きな歴史の流れを、第2部で実際の労働・生活の水準からみていくことになる。彼らの証言からは、仲間とともに懸命に働いた鉱工たちの誇りと強い絆を読み取ることができる。また、本書では、炭鉱の現役当時を記述するだけでなく、近年、炭鉱の文化化が急速に進んでいる状況についても触れているほか、「女鉱工」と呼ばれた女性炭鉱労働者の貴重な証言も収録している。

さて、本書の主人公である周朝南氏らは、現在、「最後の仕事」として、台湾政府労働部や研究者を巻き込んで、台湾語の炭鉱用語集の編纂に取り組んでいる。筆者らも、日本の鉱業関係資料の提供やオンラインミーティングを通じて、それに協力している。台湾の炭鉱の文化化は、その文化的価値を評価する「よそ者」によってではなく、当事者たちの手で、自らが懸命に生きた証を刻み込みつつ進められている。今後も台湾の炭鉱の記憶・記録をめぐる動きに注視していきたい。

〈研究内容紹介〉

本書の共著者である嶋﨑尚子と清水拓は、2008年に発足した産炭地研究会に所属している(代表は中澤秀雄(上智大学教授))。産炭地研究会では、日本国内・国外の産炭地を対象に、社会学ならびに経済史の視点から石炭産業史、炭鉱での労働・仕事、地域社会の動態に関する調査研究活動を進めてきた。研究プロジェクトの具体的な目標として、炭鉱に関心がある研究者や学芸員のネットワーク化、旧産炭地で散逸しつつある資料整理や統合作業によるアーカイブズの構築、旧産炭地における生活史の聞き取りや、国際比較やアーカイブズによる地域再生の研究を掲げ、『炭鉱と「日本の奇跡」』(青弓社、2018年)、『太平洋炭砿』上・下(釧路市教育委員会、2019年)、『〈つながり〉の戦後史』(青弓社、2020年)、『戦後日本の出発と炭鉱労働組合』(お茶の水書房、2022年)、『芦別 炭鉱〈ヤマ〉とマチの社会史』(寿郎社、2023年)などの研究成果を発信している。

早稲田大学文学学術院教授

嶋﨑 尚子(しまざき なおこ)

専攻はライフコース社会学、家族社会学。共著書に『芦別 炭鉱〈ヤマ〉とマチの社会史』(寿郎社)、『〈つながり〉の戦後史』(青弓社)、『炭鉱と「日本の奇跡」』(青弓社)、『太平洋炭砿』上・下(釧路市教育委員会)、『現代家族の構造と変容』(東京大学出版会)、共著に『近代社会と人生経験』(放送大学教育振興会)など。

早稲田大学文学学術院講師

清水 拓(しみず たく)

専攻は産業・労働社会学。分担執筆に『芦別 炭鉱〈ヤマ〉とマチの社会史』(寿郎社)、『太平洋炭砿』上(釧路市教育委員会)、論文に「日本石炭産業の技術的到達点における生産職場の研究」(博士論文)など。

(2024年11月作成)