- ニュース

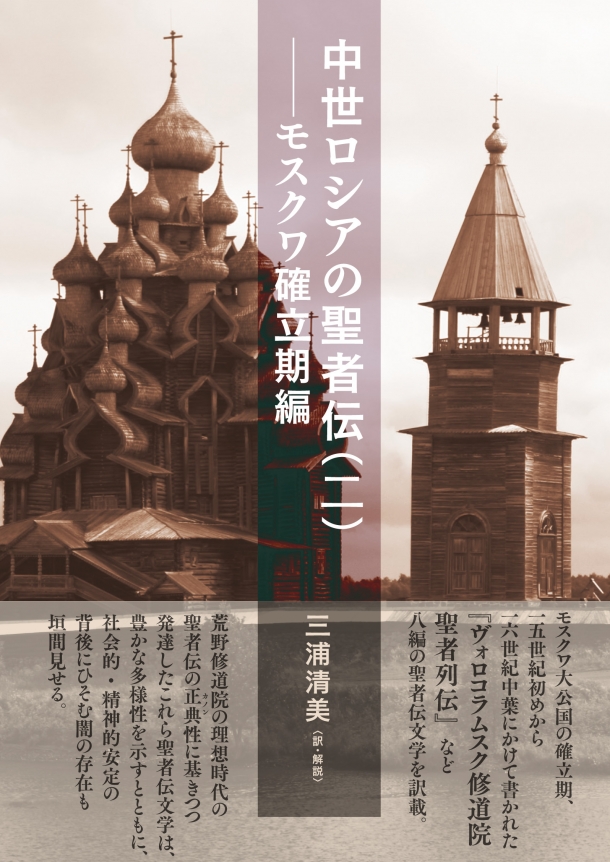

- 【著作紹介】『中世ロシアの聖者伝(二)-モスクワ確立期編』(文学学術院教授 三浦清美)

【著作紹介】『中世ロシアの聖者伝(二)-モスクワ確立期編』(文学学術院教授 三浦清美)

- Posted

- Tue, 12 Mar 2024

松籟社、2023/12/11、四六判、532ぺージ、SBN:978-4-87984-446-0

モスクワ大公国の光と影-絶望と呪いのパトスとのせめぎ合い

本書は、モスクワ大公国の確立期、15世紀初めから16世紀中葉にかけて書かれた8つの作品、『悪魔に乗って旅した、ノヴゴロドのイオアンについての物語』、『ローマ人アントーニイ伝』、『ボロフスクのパフヌーチイの死についての物語』、『ベロオゼロのフェラポント伝』、『ベロオゼロのマルチニアン伝』、『ヴォロコラムスク聖者列伝』、『ワラアム修道院についての物語』、『ソロフキのゾシマとサッヴァーチイ伝』を取り上げています。

前著『中世ロシアの聖者伝(一)-モスクワ勃興期編』では、14世紀半ばからはじまった荒野修道院運動の理想時代の聖者たちを扱いました。彼らの活躍によって北東ルーシの大森林はロシアの国土になっていきましたが、このように安定がもたらされ、一定の繁栄が達成されると、かつて修道士たちの精神を陶冶した大森林という場は、欲と欲がぶつかり合う戦場となってしまったのです。本書『中世ロシアの聖者伝(二)-モスクワ勃興期編』に収められた聖者伝では、モスクワ大公国支配による安定と繁栄という光の陰にあった精神の闇が顕わになっています。

〈研究内容紹介〉

荒野修道院とヴェリーキイ・ノヴゴロドの軋轢

ノヴゴロド・ソフィア聖堂

この欲と欲のぶつかり合いで重要な役割を果たすのは、キエフ・ルーシ時代にはキエフに次ぐ第2の都市であり、モンゴル侵攻以降はモスクワに次ぐ第2の都市であったヴェリーキイ・ノヴゴロドです。当初、北東ルーシの大森林は厳しい生活環境のために人間の居住を許さないと考えられていたので、所有権の問題は前景化しませんでしたが、荒野修道院創設運動の進展でそこに人間の居住が可能であることがわかると、所有権の問題が表面化することになりました。荒野修道院が次々と建立された土地の先行所有権をもつと主張したのが、毛皮産業で栄えた商業都市ヴェリーキイ・ノヴゴロドでした。『ソロフキのゾシマとサッヴァーチイ伝』には、修道院とノヴゴロドの商業貴族マルファ・ボレツカヤとの確執が語られています。

共和政ヴェリーキイ・ノヴゴロドの自由な気風

ノヴゴロドのアントーニイ修道院

ヴェリーキイ・ノヴゴロドは、1136年に公を追放し、商業貴族による共和政体を維持していました。共和政ノヴゴロドの自由な気風は、本書に収められた『悪魔に乗って旅したノヴゴロドのイオアンについての物語』からも窺えます。初代のノヴゴロド大主教となったイオアンは祈りの力で悪魔を調伏したのち、悪魔の力でエルサレム巡礼を果たします。また、『ローマ人アントーニイ伝』においても、祈りを捧げるわずかな陸地が島となってローマ人アントニオをはるばるローマからノヴゴロドまで運んでくるのですが、そのSF的な想像力は特筆に値すると思います。宗教的な深みよりも文学的な面白さが前景化したこの発想の自由さは、モスクワにはないノヴゴロド共和政文化の精粋だと言えるでしょう。

荒野修道院とモスクワの確執

修道士たちは、モスクワに対しても、ノヴゴロドに対しても、神に仕える者として導師の役割を果たしていました。このことは、修道士の死に及んで多くの世俗の人々が押しかけようとしたことを語る『ボロフスクのパフヌーチイの死についての物語』、修道士が君主と家臣の仲裁者の役割を果たしたことを語る『ベロオゼロのマルチニアン伝』、ノヴゴロド商業貴族であるマルファ・ボレツカヤからゾシマが歓待を受ける『ソロフキのゾシマとサッヴァーチイ伝』からも容易に読み取れます。しかしその一方で、経済主体としての修道院勢力は、14世紀初頭から勃興したモスクワ大公国が順調に勢力を伸ばしてくると、土地の先行所有権を主張するノヴゴロド、ツァーリ一統支配を狙うモスクワとの三つ巴の争いに巻き込まれることになるのですが、最終的に修道院勢力は、ロシア正教の庇護者でありつづける限りにおいて、正教ツァーリたるモスクワ大公権を支持することに舵を切りました。『ヴォロコラムスク聖者列伝』では、権力と睨み合いをつづけながら権力を支えるという、修道士たちのこうしたアンビヴァレントな態度が顕わになっています。

ヴォロコラムスク修道院

生活の澱、呪いのパトス、そして北へ

荒野修道院の理想時代の蓄積によって、すでに繁栄といってもよい安定が達成されたわけですが、修道士たちの心の底には、逆に行き場のない感情の澱が溜まっていきました。修道士たちのなかに蟠る安定ゆえの悪感情を巧みに書き表しているのが『ボロフスクのパフヌーチイの死についての物語』です。死をまえにした高徳の修道士パフヌーチイは、精神的行き詰まりの原因であると彼が信じていた世間との付き合いの一切を退けます。この物語の著者であり、パフヌーチイを心から敬愛する修道士インノケンチイは、高名な師のパフヌーチイと世間とのあいだに挟まれて苦悩するのですが、その苦悩は物語のなかで率直かつ冷静に記されています。

生活の澱から来る絶望は容易に呪いへと変貌し、やがて悪魔的な様相をさえ呈することになります。『ヴォロコラムスク聖者列伝』で語られた「ユダヤ異端」の告発は、もはや呪いのパトスと言ってもよいでしょう。隠れ異端のある聖職者は、聖体礼儀で用いるキリストの血であるワインの残りを暖炉に投げこんでしまいました。それは確かに悪いことに違いありませんが、そこで炎のなかに投じられた「イエス・キリストの血」は小人となり、呪いの言葉を吐いて飛び去ってしまいます。もはや「赦し」の宿る余地はありません。ここにあるのは、呪いのパトス、ある種の悪魔主義だけではないでしょうか。

ソロフキ修道院

こうした絶望と呪いのパトスは、恐怖に基づく強権支配と親和性があります。荒野修道院の理想時代の徹底した自己犠牲が安定のさなかで行きついた果てが呪いのパトスだったというのは、きわめて苦い歴史の皮肉だと思います。こうした精神の闇から逃れるために、修道士たちは北へ北へと逃亡しました。その逃亡の果てにたどり着いた場所が、『ワラアム修道院の物語』の舞台となったラドガ湖に浮かぶワラアム島や、『ソロフキのゾシマとサッヴァーチイ伝』の諸話が展開される白海に浮かぶソロフキ群島でした。文学が目指すものは、精神的な高みや宗教的な深さから、夢果てるところで否応なく突き当たる生活の実態となったように思われます。『ソロフキのゾシマとサッヴァーチイ伝』では、荒々しい自然のなかでたくましく生きる民衆の隣人愛が力強く描かれることになりました。

早稲田大学文学学術院教授

三浦 清美(みうら きよはる)

1965 年(昭和40年)、埼玉県生まれ。専攻はスラヴ文献学、中世ロシア文学、中世ロシア史。博士(文学)。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了、サンクトペテルブルク国立大学研究生、電気通信大学勤務(1995年から)を経て2019年から現職。著書に『ロシアの源流─中心なき森と草原から第三のローマへ』(講談社)、『ロシアの思考回路-その精神史から見つめたウクライナ侵攻の深層』、訳書に『キエフ洞窟修道院聖者列伝』(松籟社)、『中世ロシアのキリスト教雄弁文学(説教と書簡)』(松籟社)、『中世ロシアの聖者伝(一)―モスクワ勃興期編』(松籟社)、『中世ロシアの聖者伝(二)-モスクワ確立期編』、ペレーヴィン『眠れ』(群像社)、ストヤノフ『ヨーロッパ異端の源流─カタリ派とボゴミール派』(平凡社)、ヤーニン『白樺の手紙を送りました』(共訳、山川出版社)がある。

(2024年3月作成)