- ニュース

- 【著作紹介】『ナチ・ドイツ 最後の8日間(フォルカー・ウルリヒ著、松永美穂訳)』(文学学術院教授 松永美穂)

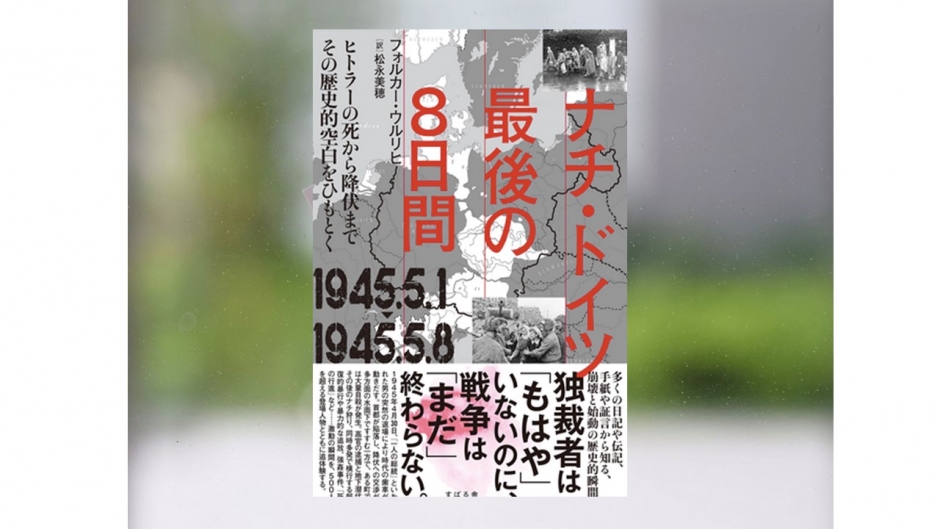

【著作紹介】『ナチ・ドイツ 最後の8日間(フォルカー・ウルリヒ著、松永美穂訳)』(文学学術院教授 松永美穂)

- Posted

- Tue, 18 Jul 2023

18 すばる舎、刊行日2022年7月22日、B5版、本文465ページ+原注・索引・参考文献リスト48ページ、ISBN978-4-7991-1062-1

本書の著者フォルカー・ウルリヒは、ドイツの歴史家・ジャーナリストであり、リベラルで知的な週刊新聞Die Zeitで政治関連の書籍を紹介する仕事もしていました。現代史が専門分野であり、ヒトラーの伝記や、ドイツ帝国の勃興と没落についての本も書いています。『ナチ・ドイツ 最後の8日間』(原題はAcht Tage im Mai)と題された本書では、1945年5月1日から5月8日までのドイツ全土において何があったかを、多くの人の日記や手記、手紙などを引用する形で再構成しています。ヒトラーが自殺したのは4月30日。その時点で、ドイツの敗戦は時間の問題となっていました。それまでヒトラーとともに首相官邸防空壕にいた側近たちは、命からがら脱出したり、覚悟の自殺をしたりします。首都ベルリンでソ連軍との攻防が続くなか、地方都市はすでに戦闘が終わって連合軍の占領下にあったり、強制収容所の囚人が解放されたり、ヒトラーの後継者となったデーニッツが臨時政府を組織したり、と無条件降伏を受け入れる5月8日までのあいだに実にさまざまなドラマティックな動きがありました。一般読者向けのノンフィクションなので、いろいろなできごとがわかりやすく解説され、読み物としておもしろく構成されています。この本の翻訳を打診され、わたし自身はどちらかというと文芸翻訳家なので少し迷いましたが、読んでみて非常に興味深かったのでお引き受けしました。調べ物が多くて大変でしたが、とても勉強になりました。編集を担当してくださった稲葉さんは本学の政治経済学部OBですが、詳細な地名・人名索引を作ってくださるなど、読者の便宜を第一に考え、熱心に編集してくださいました。ちなみに版権を担当してくださった吉岡さんは文学研究科現代文芸コースOGです。トーマス・マンやマレーネ・ディートリッヒ、スターリンやアイゼンハワーなど著名人がたくさん登場する一方、知られざる人々の運命にも光を当てた本書を、歴史好きな方々に手にとっていただければ嬉しいです。

〈研究内容紹介〉

専門分野は現代ドイツ語圏の文学ですが、大学では翻訳論や比較文学に関わる授業を中心に担当しています。これまでに書いた論文は、旧東ドイツの反体制派作家に関わるものや、オーストリアの作家インゲボルク・バッハマンについてのもの。さらに、日独両言語で執筆を続ける多和田葉子さんについて、翻訳論の立場から研究論文を発表しています。翻訳した文芸作品も50冊以上あります。

早稲田大学文学学術院教授

松永 美穂(まつなが みほ)

東京大学大学院人文社会研究科博士課程単位取得満期退学。東京大学助手、フェリス女学院大学助教授を経て1998年より早稲田大学文学学術院助教授、1999年より教授。現在は主に文学研究科現代文芸コースと文化構想学部文芸・ジャーナリズム論系で授業を担当している。

(2023年6月作成)