- ニュース

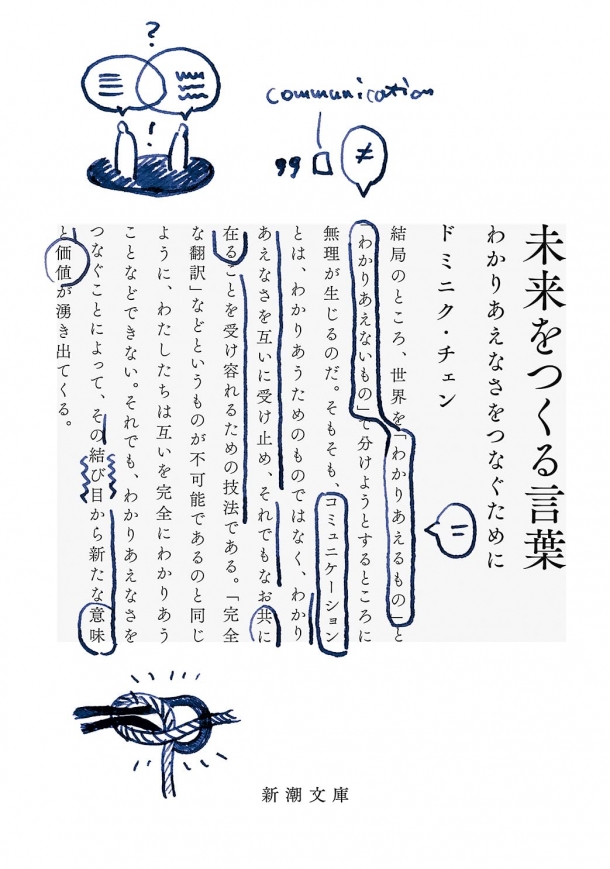

- 【著作紹介】『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(文学学術院教授 チェン・ドミニク)

【著作紹介】『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(文学学術院教授 チェン・ドミニク)

- Posted

- Tue, 30 May 2023

新潮社 初版 刊行日 2022/8/29 判型 新書判 ページ数 256ページ ISBNコード 978-4101042411

多言語環境で生まれ育ち、哲学、デザイン、アート、情報学を学び、デジタル・テクノロジーを用いたコミュニケーションの研究を行う筆者が、娘の誕生をきっかけにあらためて「コミュニケーションとはなにか」という問いに向き合って書いた、半自伝的な本です。言語はもちろん、他者と思いや考えを伝えあうための言語以外の方法全般に興味のある方に読んでもらえればと思います。

本書では、筆者が行ってきた研究や表現活動を具体的な考察対象として、「メタローグ」や「共話」、そして「共在感覚」といった、哲学、言語学、人類学といった分野で深化してきた概念を比較し、デジタル・コミュニケーションが主流となりつつある現代社会において人間同士がいかに関係しあえるのかという問いを探求しました。

本書は2020年に単行本が刊行され、同年の第三回八重洲本大賞を受賞した後、多くの大学入試問題に使われ、また2023年度より高校の論理国語および文学国語の教科書にも採用されました。2022年8月に新潮社から文庫版が刊行され、解説と表紙デザインをコンテクストデザイナー渡邉康太郎氏にご担当いただきました。

〈研究内容紹介〉

本書の中心テーマは、「コミュニケーションとは、わかりあうためのものではなく、わかりあえなさを互いに受け止め、それでもなお共に在ることを受け容れるための技法である」というテーゼです。コミュニケーションを合理的な情報伝達の手段とのみ捉えてしまうことはかえって分断を深める危険性があります。機械的なメタファーではなく、生命の観点にたって人同士のコミュニケーションをとらえる時、「わかりあえなさ」は互いの不可視のプロセスに注視するきっかけになりえます。

このことを具体的にかたちにするための方法論として、本書では共話という会話形式やメタローグという表現様式について考察しています。教育言語学者の水谷信子が研究した「共話」とは、順番に話す(ターンテイク)対話の形式とは異なり、未完成のフレーズを話者同士で補完しあったり 、相づちや頷きをしたりといったシグナルを使うことで共に会話を作り上げている感覚を醸成します。人類学者のグレゴリー・ベイトソンの考案したメタローグという記述スタイルは、実在する人物との架空の対話録を書くことで、自らの書きぶりや思考にゆらぎをもたらす方法です。ベイトソンは自身の娘(同じく人類学者であるメアリー・キャサリン・ベイトソン)とのメタローグを書籍の中で多く書き残していますが、これは他者の心的モデルをみずからの思考プロセスに共在させることで、やはり他者と共にテキストを練り上げる方法だといえます。

本書では、共話やメタローグなどの概念を参照しながら、デジタル・テクノロジーを用いた共在のあり方を探求したひとつの試行として、筆者がパートナーの遠藤拓己と制作したインスタレーション作品『Last Words / Type Trace』(国際芸術祭あいちトリエンナーレ2019に初出展)の制作プロセスについても言及しています。

本書の執筆後に、筆者はデジタルな共話の可能性に関する研究を開始し、現在も続けています。

早稲田大学文学学術院教授

チェン ドミニク

1981 年生まれ。台湾、ベトナム、日本にルーツを持つフランス国籍者。博士(学際情報学)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)Design/Media Arts専攻を卒業後、NPOクリエイティブ・コモンズ・ジャパン(現・コモンスフィア)を仲間と立ち上げ、自由なインターネット文化の醸成に努めてきた。NTT InterCommunication Center[ICC]研究員, 株式会社ディヴィデュアル共同創業者を経て、現在は早稲田大学文学学術院教授。2019年よりFerment Media Researchを主宰し、テクノロジー、人間と自然存在の関係性を研究している。

著書に『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(新潮社)、『謎床―思考が発酵する編集術』(晶文社)、『フリーカルチャーをつくるためのガイドブック―クリエイティブ・コモンズによる創造の循環』(フィルムアート社)など多数。監訳書に『ウェルビーイングの設計論―人がよりよく生きるための情報技術』、監修・編著に『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために―その思想、実践、技術』(BNN新社)など。

(2023年5月作成)