- ニュース

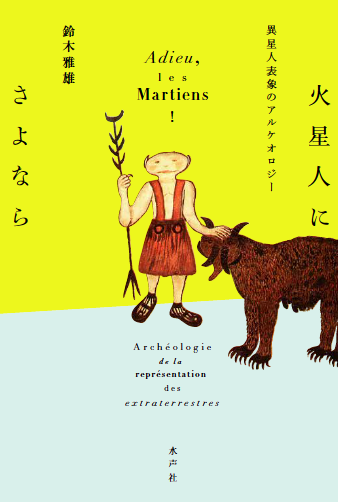

- 【著作紹介】『火星人にさよなら ―異星人表象のアルケオロジー―』(文学学術院教授 鈴木雅雄)

【著作紹介】『火星人にさよなら ―異星人表象のアルケオロジー―』(文学学術院教授 鈴木雅雄)

- Posted

- Mon, 26 Jun 2023

水声社 初版刊行日 2022/7/20 ページ数 279ページ ISBNコード ISBN978-4-8010-0652-2

<19世紀における異星人とは>

私たちが今想像するような、地球を侵略する恐ろしい宇宙人のイメージは、19世紀の終わりくらいに生まれたとされています。それ以前の欧米で抱かれていた宇宙人観は、キリスト教に強く規定された、今からすれば不思議なものでした。しかし科学こそが人類の進歩を約束するという考えが広まっていく19世紀には、そうした宇宙人像も徐々に変化していきます。ではその変化を跡づけたのがこの本かというと、実は少し違います。

19世紀フランスの啓蒙的科学雑誌に掲載された、太陽の住人たちのイメージ。ピエール・ボワタール「天文学研究」(『家族の博物館』誌、1838年)から

19世紀のフランス語圏に話を限りますが、この頃さまざまな文学者や思想家、さらには科学者たちが、宇宙人とはどのような人々かを想像しようとしました。そこには、もし他の天体にも「人間」が存在するならば、それは我々人類がこの宇宙で必然性と意味を持つ存在であることの証明だという、宗教的とも文学的ともいえる前提があります。ですから火星や金星に知的生命体がいるならどんな人々であるかを思考することは、いわば科学と文学を調停しようとすることなのですが、おそらく誰もそれには成功しませんでした(なぜそうなるか、ここでは説明するスペースがないのですが)。しかし同じ時期、科学と文学の調停という問題などもともと存在しないというかのように、まったく独自の宇宙人像を作り出してしまった、そんな奇妙な人たちもいたのです。

<時代から逸脱した異星人表象>

20世紀中頃に再発見され、SFの先駆と見なされるようになった小説『カシオペアのψ』の著者であり、同時に美容整形を予告する奇書『美顔造形術試論』を著した医師でもあるシャルルマーニュ=イシール・ドゥフォントネー。象徴派の重要詩人であるとともに、エジソンより早く蓄音機の原理を定式化した発明家でもあるシャルル・クロ。19世紀フランス最大の革命家であり、獄中で壮大かつ荒唐無稽な宇宙論『天体による永遠』をものしたオーギュスト・ブランキ。火星人の霊に憑依され、火星語で火星人の世界を語り続けた霊媒、エレーヌ・スミスと、彼女に魅せられた心理学者テオドール・フルールノワ。そうした人々が考えた異星人表象とはいかなるものだったのか。それは同時代のさまざまな科学者や文学者の想像力といかに隔たり、その隔たりはなぜ生じたのか。そうした問いが、この書物の中心に置かれています。

エレーヌ・スミスが描いた、火星人アスタネーが従えている一つ目の動物。テオドール・フルールノワ『インドから火星まで』(1900年)から

この宇宙にもし異星人が存在するなら、人類の存在は正当化され、科学の未来にも明確な意義が見出せる。そんなふうに考えた同時代の人々を尻目に、いわば無責任な想像力を行使してしまえたような書き手について考えることにも、別個の価値があると私は思っています。私たちはみな自分の時代の課題について考えなくてはいけませんが、その課題が外部に追いやってしまったものを感じ取っていなければ、思考も想像力も本当には力を持つことができない気がするからです。必ずしも読みやすい本ではありませんが、そういう奇妙な思考につきあってくれる人が少しでもいるならば、これほどありがたいことはありません。

〈研究内容紹介〉

私の専門はシュルレアリスム研究ですが、これはその副産物、あるいは余白に書かれたメモのような書物です。同時に『マンガメディア文化論』という本の紹介原稿を書いていますので、私自身の研究内容については、よろしければそちらをご覧ください。

早稲田大学文学学術院教授

鈴木 雅雄(すずき まさお)

1962年、東京生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。パリ第7大学博士課程修了(文学博士)。早稲田大学文学学術院教授。シュルレアリスム研究。

著書に、『シュルレアリスム、あるいは痙攣する複数性』(平凡社、2007年)、『ゲラシム・ルカ――ノン=オイディプスの戦略』(水声社、2009年)、『ジゼル・プラシノス――ファム=アンファンの逆説』(水声社、2018年)、『火星人にさよなら』(水声社、2022年)など。訳書に、サルバドール・ダリ『ミレー《晩鐘》の悲劇的神話』(人文書院、2003年)、バンジャマン・ペレ『サンジェルマン大通り一二五番地で』(風濤社、2013年)、ジョルジュ・セバッグ『崇高点』(水声社、2016年)など。編著に、『文化解体の想像力』(共編著、人文書院、2000年)、Faits divers surréalistes (Jean-Michel Place, 2013),『マンガを「見る」という体験』(水声社、2014年)、『声と文学』(共編著、平凡社、2017年)、『マンガ視覚文化論』(共編著、水声社、2017年)、『マンガメディア文化論』(共編著、水声社、2022年)など。

(2023年6月作成)