- ニュース

- 【著作紹介】『唐代都城の空間構造とその展開』(文学学術院教授 城倉正祥)

【著作紹介】『唐代都城の空間構造とその展開』(文学学術院教授 城倉正祥)

- Posted

- Mon, 15 May 2023

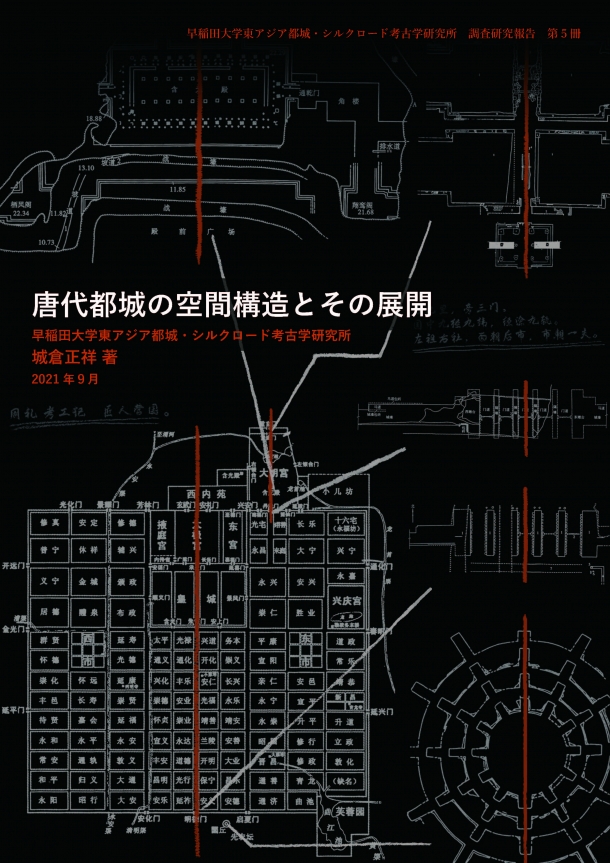

『唐代都城の空間構造とその展開』(城倉正祥著) 早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所 調査研究報告 第5冊 2021年9月30日刊行/A4/202頁 NCID: BC12334577

早稲田大学リポジトリでオールカラーPDFを公開中

※リンク先のリポジトリに接続するまで少々時間がかかります。

本書の構成

早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所から刊行した調査研究報告書です。早稲田大学リポジトリでオールカラーPDFを無料公開していますので、書籍情報のURLからダウンロードすることができます。第Ⅰ部「唐砕葉城の歴史的位置」、第Ⅱ部「東アジア古代都城門の構造・機能とその展開」の2論文から構成されています。

第Ⅰ部の内容

第Ⅰ部では、中央アジアのキルギス共和国に位置するアク・ベシム遺跡に焦点を当てています。アク・ベシム遺跡は、唐の安西四鎮の1つ、砕葉城とされる都市遺跡です。この砕葉城の考古学的調査に基づいて、都市の構造、および瓦の製作技法に注目して、中原の長安城・洛陽城と比較し、その歴史的な位置を考察しています。

第Ⅱ部の内容

第Ⅱ部では、東アジア古代都城における正門の国際的な比較を行っています。中原の長安城・洛陽城など唐代都城は、皇帝権力を中心とする宮城・皇城・外郭城という城壁で隔絶された三重の重圏構造を持っています。その空間相互を結びつけるのが、中軸上の正門です。正門の構造・機能の国際比較を通じて、都城の展開過程を考察しています。

まとめ

本書では西域都市と東アジア都城、すなわち唐代都城の東西への展開を広い視野で比較しました。唐の西域経営によりシルクロード都市は軍事的・経済的拠点として展開したのに対して、東アジアでは皇帝を中心とする思想空間としての都城が各国の「王都」として採用され広く展開しました。つまり、中原で発展した都城制は、東西で大きく異なる歴史的文脈の中で展開したため、その構造・機能も大きく異なっていました。

このように発掘調査の進展によって、文献史料だけではわからない都城の展開の具体像が実証的に把握できるようになっています。現在は、科学研究費を獲得して、宮城中枢部や外郭城・里坊などの国際比較を進めています。今後も、本書の続編となる調査研究報告を刊行していく予定です。

〈研究内容紹介〉

中国の都城を研究しています。特に、秦漢・魏晋南北朝・隋唐など中原地域で発達した都城が、高句麗・渤海・百済・新羅・日本など東アジアの各国にどのように展開したのか、あるいは新疆・中央アジアなど西域にシルクロードを通じてどのように展開したのか、を考古学的な調査に基づいて研究しています。また、日本では古墳・寺院の調査研究も継続しています。国内では最新技術を用いた遺跡の三次元測量、あるいは地中レーダー探査などの非破壊調査に力を入れています。研究活動の詳細については、早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所のHPをご参照ください。

早稲田大学文学学術院教授

城倉 正祥(じょうくら まさよし)

早稲田大学文学学術院/教授。早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所/所長

専門/東アジア考古学(古墳・寺院・都城)

業績/リサーチマップ参照

関連報告書

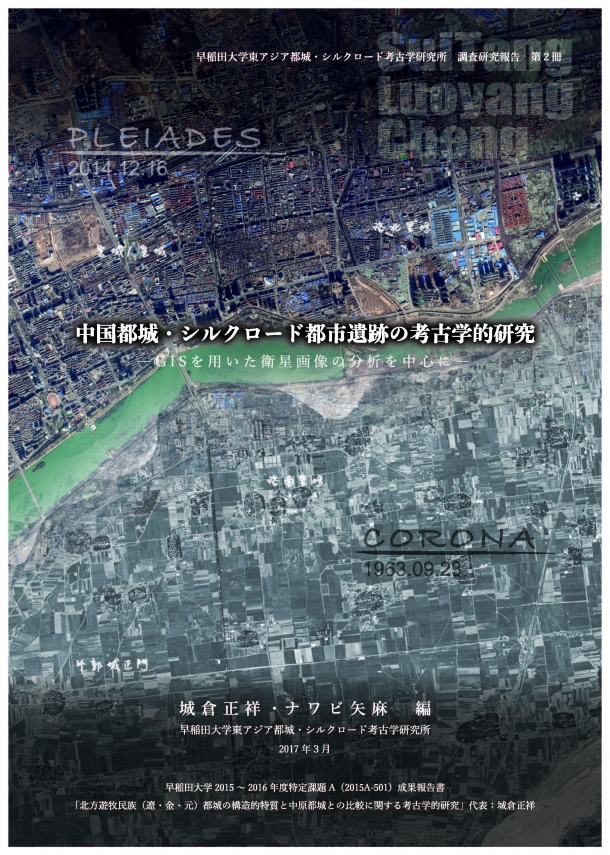

『中国都城・シルクロード都市遺跡の考古学的研究』(城倉正祥編)

※リンク先のリポジトリに接続するまで少々時間がかかります。

関連News letter

『宮城正門の象徴性』(城倉正祥著)

※リンク先のリポジトリに接続するまで少々時間がかかります。

(2023年5月作成)