歴史館は、所蔵資料の利用(閲覧・複写)サービスを提供しています。

利用者の区分

規則上、利用申請可能な者は、以下のいずれかとなります。

一 本学の教職員、学生

二 本学の校友、元教職員

三 学術研究、社会教育等を目的とする者

四 その他、館長が許可した者

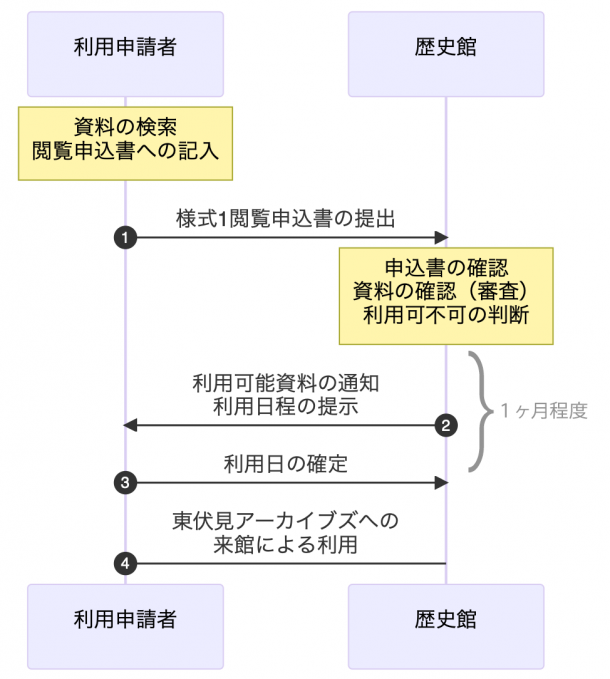

資料利用までの流れ

資料利用までの流れ

利用はすべて事前予約制です。利用を希望する日どりからおおよそ3週間ほどの余裕を見てお申し込みください。資料は東伏見アーカイブズ レファレンスルーム内にて提供します。

利用希望者は、文化資源データベースから利用を希望する資料を確定し、資料群名・調査名・番号等および必要事項を閲覧申込書に記入します。この閲覧申込書を、郵送またはメールにて、歴史館東伏見アーカイブズにお送りください。

なお文化資源データベースまたは本Webサイト記事において資料画像あるいはPDFを公開している資料については、原資料の利用提供を行いません。

歴史館東伏見アーカイブズは20万点を超える歴史資料を所蔵していますので、資料の状態や機微情報の有無を事前に確認(いわゆる「審査」)することは物理的に困難です。閲覧申込書に記載された資料について、資料利用内規に基づいて利用提供可能かどうか一点ずつ確認しますので、お時間をいただくことになります。

確認・判断後、担当者から利用日候補とともにご連絡をさしあげます。

以下が資料利用にあたっての注意事項となりますので、ご承諾の上、閲覧日候補から閲覧日をご指定ください。

すべての資料は、早稲田大学の財産であると同時に、後世に永く伝えるべき歴史資料です。所蔵資料の利用(閲覧・複写・撮影等の一切を含む)にあたっては、次の事項を遵守してください。これらを遵守できない場合は、ただちに資料の利用を中止させます。また撮影済データの使用を禁止し、当館の今後の利用をお断りする場合もあります。

(2023/09/07 アーカイブズ部門)

ご自身が複写した所蔵資料を出版物等に利用したい場合は、利用予定日の三週間前までに下記の手続きに従ってご申請ください。

利用を希望する資料を確定した上で、下記3点の資料を同封し、郵送してください(FAX・電子メール不可)。申請期限は利用予定日の3週間前厳守となります。

郵送先:

〒202-0021 東京都西東京市東伏見3-4-1

早稲田大学東伏見STEP22 歴史館東伏見アーカイブズ

出版掲載等利用承認申請書受付係

出版掲載等利用承認申請書の「申請責任者」には組織代表者名を記入し、申請印には代表印を押印してください。それぞれの項目は、以下の通り記入してください。

申請対象のすべての資料等について、正確に記入してください。申請対象資料等が複数ある場合、任意の形式の別紙に記載し、添付していただいても構いません。

資料の具体的な利用部分を記入してください。

資料の具体的な利用方法を記入してください。

お送りいただいた封筒にて、承認の可否を示す文書を返送します。

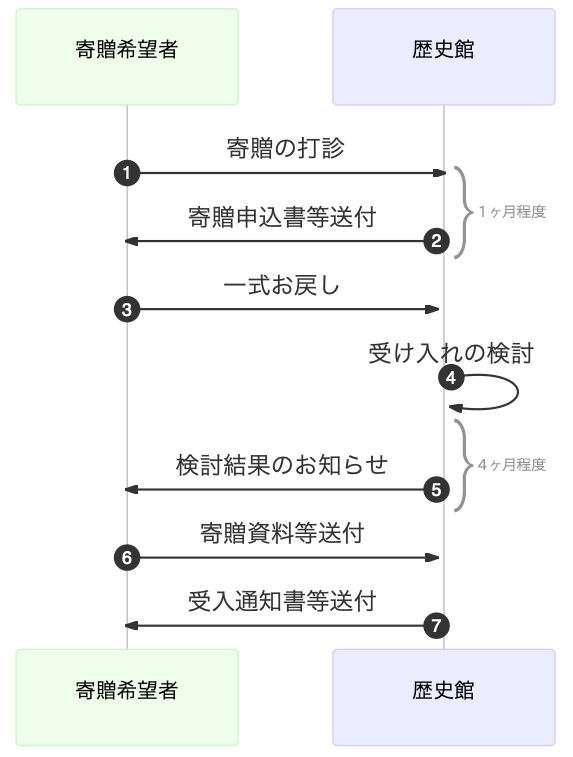

歴史館は早稲田大学およびその関係者に関する資料を収集しています。

資料のご寄贈を希望される方は、歴史館東伏見アーカイブズまで、郵送・メールのいずれかの方法でお知らせください。確認後、お手続きについてご案内します。

なお、資料所蔵者ご本人であることの確認が困難ですので、お電話での打診・相談は受けておりません。

歴史館は、本学の「個人情報の保護に関する規則」に準拠し、個人情報や営業機密等に配慮した「資料利用内規」を定めています。この資料利用内規は、歴史館が所蔵するすべての資料およびすべての利用者に例外なく適用されます。