最近本を読みましたか? 本に共感し、気持ちが救われたり、価値観が揺さぶられたり定まったり…。 小さな活字は、私たちに一生ものの大きな宝物を授けてくれます。

今回は、本好きが多くそろう大学教員の中でも、とりわけ「本の虫」と評判の5名の先生方に、学生時代のパーソナルな読書経験と共に、「人生が狂わされる」ほど価値観を揺り動かされた、至極の名著を紹介していただきました。学術書から漫画まで、バラエティー豊かなラインアップの中から、心にたくさんの経験をさせてくれる一冊をぜひ見つけてください。

※写真の書籍は各教員の私物です。現在発売されているものと装丁や版元が異なる場合があります。

INDEX

▼1.文学部 都甲幸治教授の一冊! レイモンド・カーヴァー著『大聖堂』

▼2.教育学部 若林幹夫教授の一冊! クロード・レヴィ=ストロース著『親族の基本構造』

▼3.文化構想学部 石岡良治准教授の一冊! 楳図かずお著『わたしは真悟』

▼4.創造理工学部 小峯秀雄教授の一冊! 山崎豊子著『沈まぬ太陽』

▼5.法学部 鈴木理恵子教授の一冊! メアリー・シェリー著『フランケンシュタイン』

1.文学部 都甲幸治教授の一冊! レイモンド・カーヴァー著『大聖堂』

翻訳家・アメリカ文学研究者。東京大学教養学部卒。同大学大学院総合文化研究科表象文化論専攻修士課程修了。翻訳家を経て、 同大学院総合文化研究科地域文化研究専攻(北米)博士課程修了。著書に『21世紀の世界文学30冊を読む』(新潮社)、『狂喜の読み屋』(共和国)など

30年たった今でも考え続けてしまう、妙な「分からなさ」が魅力です。

――学生時代に読んだ本で、お勧めの一冊を教えてください。

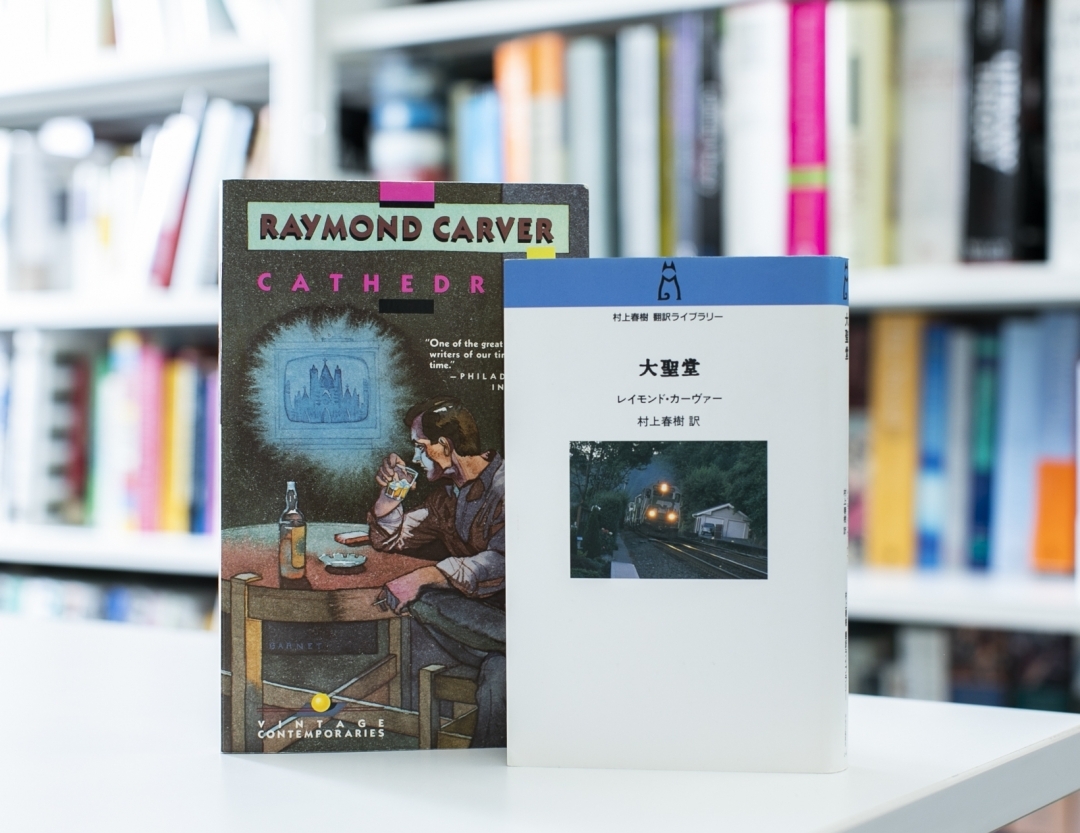

米国の小説家レイモンド・カーヴァーの短編集『大聖堂』(村上春樹翻訳ライブラリー)です。この作品は、何度読んでも「よく分からない」んです。タイトルにもなった『大聖堂』という短編では、主人公の男性と、その妻の知り合いである盲人の男性との交流が描かれます。男性はある理由から盲人に対して失礼な発言ばかりするのに、なぜか2人は仲良くなり、しまいには2人で手を握り合って大聖堂の絵を描いて終わる。それまで文学は、読むことで考えが深まるものだと思っていましたが、この物語は読んでも人として特に向上しないんですよ(笑)。でも全然飽きないんです。それに、一文が短く簡単な単語しか出てこないのに、深くて読み取れない。つかみきれないけれど妙な説得力のある作風に当時衝撃を受けました。

私にとって文学が「勉強のために読むもの」というイメージから「親に止められても聴いちゃうロックとかヒップホップ」のような存在に変わったのは、この本がきっかけなんです。

左は、学生時代から所持している原書。右は村上春樹氏が手掛けた翻訳本

――この本に出合った頃、先生はどんな学生でしたか?

人から言われたことができないタイプで、授業をサボるダメな学生でした。授業に出て考えを発表しても、先生に「君はなぜそんなことを言うのか」とよく怒られていましたね。ただ唯一、アメリカ文学研究者の柴田元幸先生が私の発言を面白いとおっしゃって。この分野に進んだのも、自分で選んだというより追い込まれていった感じです(笑)。

――学生時代に本を読むことの醍醐味(だいごみ)は何ですか?

僕自身がそうであったように、友達がいないわけじゃないけど、本当に分かり合える人には出会っていない、と思っている人って結構多いと思うんです。本は、変わった人が書いていることが多く、彼らが文章を書く理由には、周囲に自分を理解してもらえないつらさがあったんじゃないかと思っていて。だから物語には変な人が多く登場するし、世界中の言語で書かれた5千年分の膨大な本の中には、自分が本当に分かり合える人がいる。本はそれを教えてくれる存在だと思います。

写真左:原書を開くと、学生時代に引いたマーカーがあちこちに。「うわ、ものすごく簡単な英語にラインを引いてる。恥ずかしい」(都甲先生)。左に写るチャールズ・ブコウスキー著『勝手に生きろ!』(河出文庫)は都甲先生が初めて翻訳したアメリカ小説。当時はフリーの翻訳者を目指していたそう

写真右:近年は絵本の翻訳も手掛ける。『みんなちがうきみだけど』『わたしの島をさがして』(いずれも汐文社 )

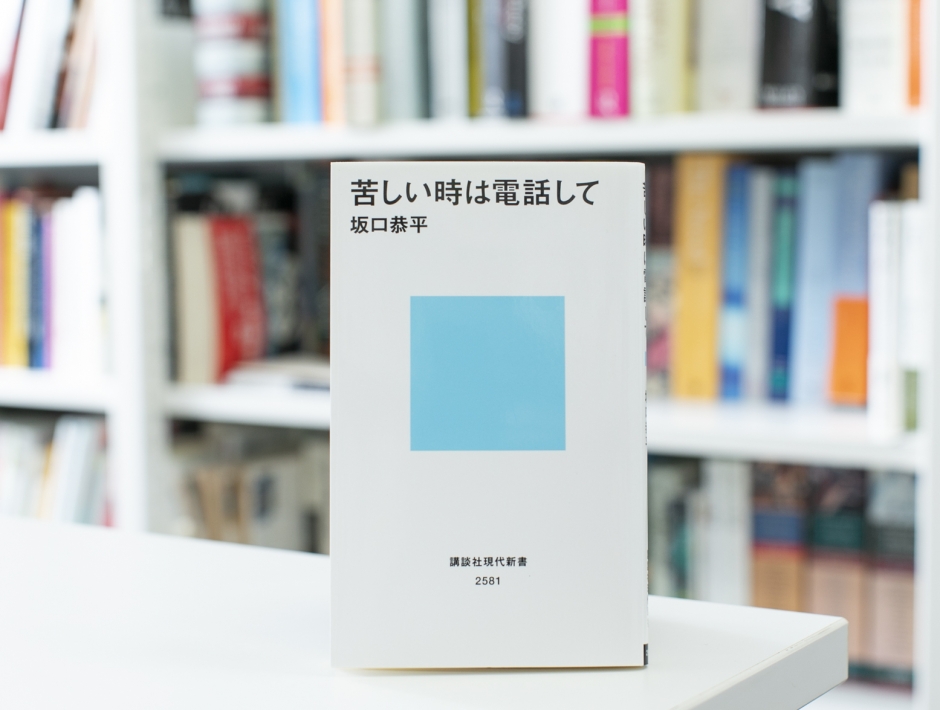

~都甲先生の最近読んだ本の中から、もう一冊!~坂口恭平著『苦しい時は電話して』(講談社現代新書)

最後のページに、「死にたい」と悩んでいる人が相談できるよう、著者の電話番号が載っている。とんでもない本です。

都甲先生

一般的な学生でも、一人暮らしを始めたことで生活が不規則になったり、食事を1日1食で済ませたり、運動をせずにいれば精神状態が悪くなります。実際、午後になっても起きられず授業を欠席する学生がいます。学問もそうですが、大学生活において、心身の調子を下げない生活づくりが何より大事だと考えるようになりました。そんな中知ったのが、アーティストで小説家でもある校友(卒業生)の坂口恭平さんが執筆したこの本です。新書のため手に取りやすく、「自分の思いを理解してくれる仲間を確保する」「1日30分〜1時間は好きなことをする」など、精神の安定に効果的な手法がしっかり書かれています。膨大な数の悩みを聞いてきた坂口さんだからこそ書けた、衝撃の名著です。

2.教育学部 若林幹夫教授の一冊! クロード・レヴィ=ストロース著『親族の基本構造』

専門は社会学、都市論、メディア論。東京大学教養学部卒。東京大学大学院社会学研究科博士課程中退。その後「熱い都市 冷たい都市」で博士 (社会学)の学位を取得。著書に『郊外の社会学―現代を生きる形』(ちくま新書)、『漱石のリアル―測量としての文学』(紀伊国屋書店)など

「君たちがどんな人間になるのかは、23歳までに読んだ本で決まります」という学生時代に出合った名言は、あながち間違いではないですね。

――先生は、当時どんな学生で、どんな本を好んでいましたか?

私が大学生だった1980年代頃は、学問も一種のファッションのようなところがあって、私もご多分に漏れず、常に難しそうな本を持ち歩いているような、生意気で背伸びした、鼻もちならない学生でした(笑)。記号論、構造主義、都市論、文芸批評など、当時の“先端”とされていた領域の本や雑誌を読んで、全ては分からずとも、自分なりの考え方を見つけようとしていました。

――そんな時期に出合った、おすすめの一冊は何ですか?

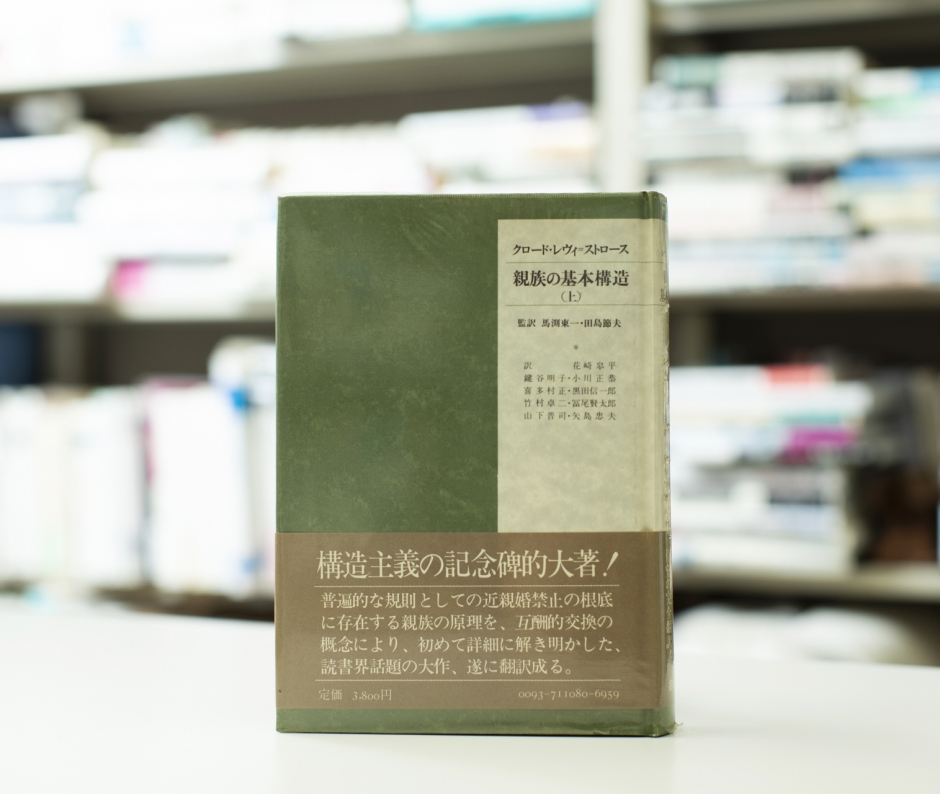

クロード・レヴィ=ストロース著『親族の基本構造』(青弓社)です。世界中から親族のモデルをかき集めて、人間にとって「文化」や「社会」とは何か、人間は「私たち」と「私たちでない者たち」をどのように文化的・社会的に生み出し、互いの関係の場としての社会をどう生きるのかを解明した本です。というと、ハードルを感じる学生もいるかもしれませんね。正直「なんじゃこりゃ?」と思った難解な章もありますが、レヴィ=ストロースの華麗な文体による思考の展開がとにかく魅力的で、私の知的出発点となった一冊です。

――この本からどんな影響を受けましたか?

まず一つは、こういう風に社会って読み解くことができるんだ、ということを知りました。「社会」や「文化」についての考え方の、それこそ「知の基本構造」を与えられ、それは、文学、美術、音楽などいろいろなものを理解するのに今でも役立っています。もう一つは、本との付き合い方でしょうか。学術的な専門書の古典を読んで、分からない部分がある中で、自分なりに読み解き、考えることの醍醐味を知りました。

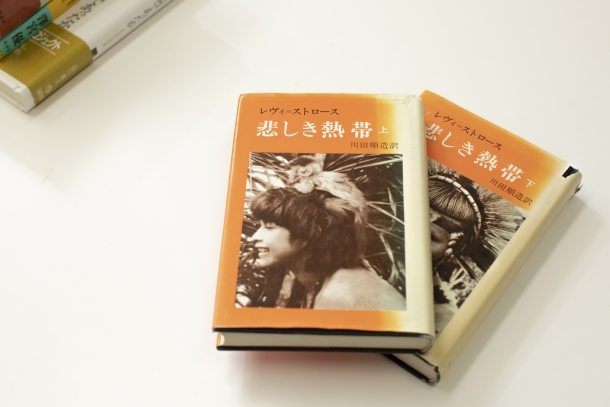

クロード・レヴィ=ストロースをちょっと読んでみたいという学生には、ブラジルの少数民族を訪ねた旅の記録をまとめた紀行文『悲しき熱帯』(中央公論新社)もお勧めだそう

――普段軽めの本を好んでいる学生が、こういった学術書に親しむコツはありますか。

意外なことに漫画も好きな若林先生。研究室の本棚の隅にはお気に入りのシリーズが並ぶ

全部分かろうとしない。最後まで読まなくてもいい。自分なりの発見があればそれでいい。それくらいの心持ちでいいんです。知らないことがあったほうが、世界はぐんと楽しくなります。実は私もいまだに全部理解できておらず、何度この本に戻っても新しい発見がありますから。

――学生時代に本を読むことの醍醐味は何ですか?

「君たちがどんな人間になるのかは、23歳までに読んだ本で決まります」と大学1年のときに当時の経済学の教授に言われたことがあります。本だけがその人を決めるわけではないと思いますが、今どういう風に本と付き合うかが、その後の生き方、考え方を大きく変えるとは思います。時間のある学生時代にこそ、読みやすい本ばかりでなく、何度読んでも飽きない長く付き合える本に挑戦してほしいですね。

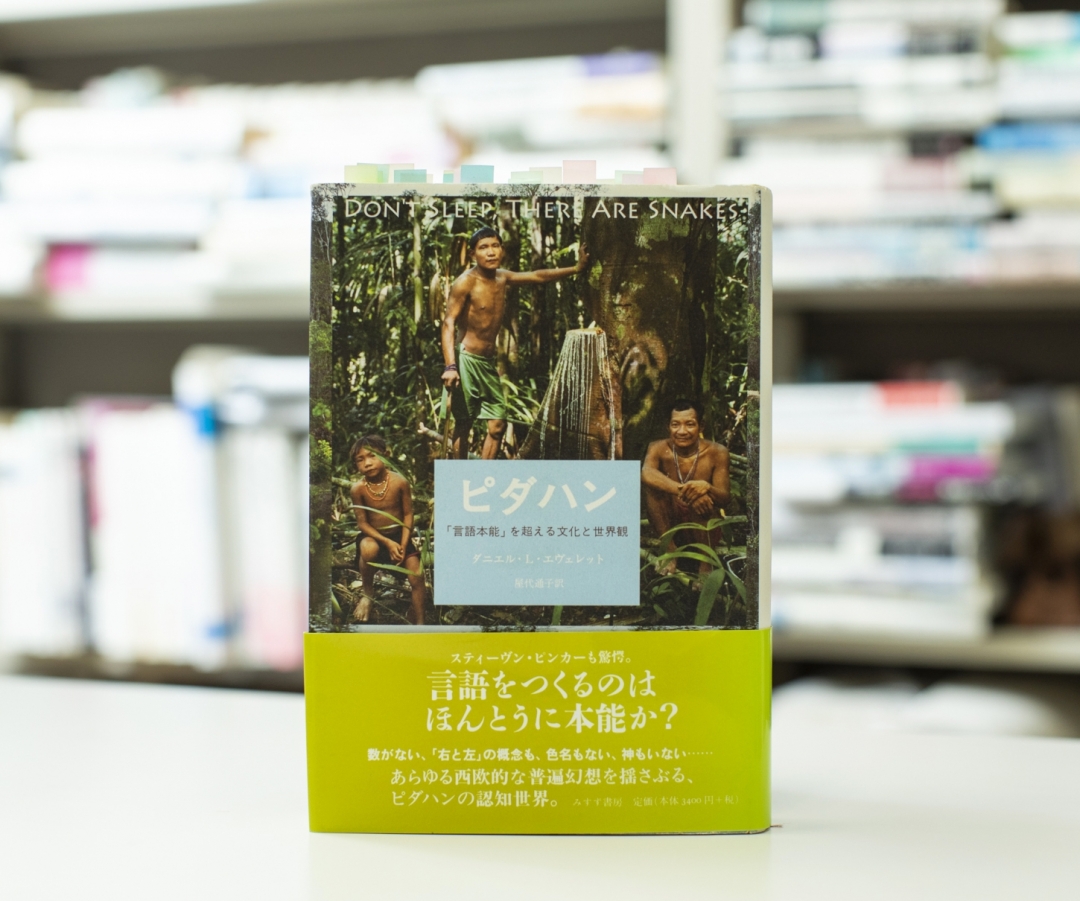

~若林先生が最近読んだ本の中から、もう一冊!~ダニエル・L・エヴェレット著『ピダハン―「言語本能」を超える文化と世界観』(みすず書房)

ピダハンの自由な精神に触れていくうちに、「自分たちの生き方だけが、正しい生き方でない」と、気持ちが楽になるはずです。

若林先生

一時期、会う人会う人に勧めていた一冊です。アマゾンの奥地に暮らす少数民族ピダハンのユニークな認知世界を描きだす科学ノンフィクションで、彼らを30年掛かりで調べた著者自身の奮闘ぶりも交え、ピダハンの生態がユーモアたっぷりに語られています。まずピダハンは、大人と子どもでやってはいけないことの区別がないんです。そして物をつくらない、食事の時間も決まっていない。自分たちが実際に見たものしか信じない。驚きあり笑いありでぐんぐん読み進むうちに、私たちを「自明性の罠」から解き放ってくれる本。自分たちの生き方だけが、正しい生き方ではないと気付かされます。

3.文化構想学部 石岡良治准教授の一冊! 楳図かずお著『わたしは真悟』

専門は表象文化論・ポピュラー文化研究。批評家。東京大学大学院総合文化研究科(表象文化論)博士後期課程単位取得満期退学。著書に『視覚文化「超」講義』(フィルムアート社)、『「超」批評 視覚文化×マンガ』(青土社)など

僕の成績をどん底に突き落とす一方で、漫画やゲームに対する興味を学問へと昇華させてくれた作品です。

――学生時代に読んだ本で、価値観を揺るがされた一冊を教えてください。

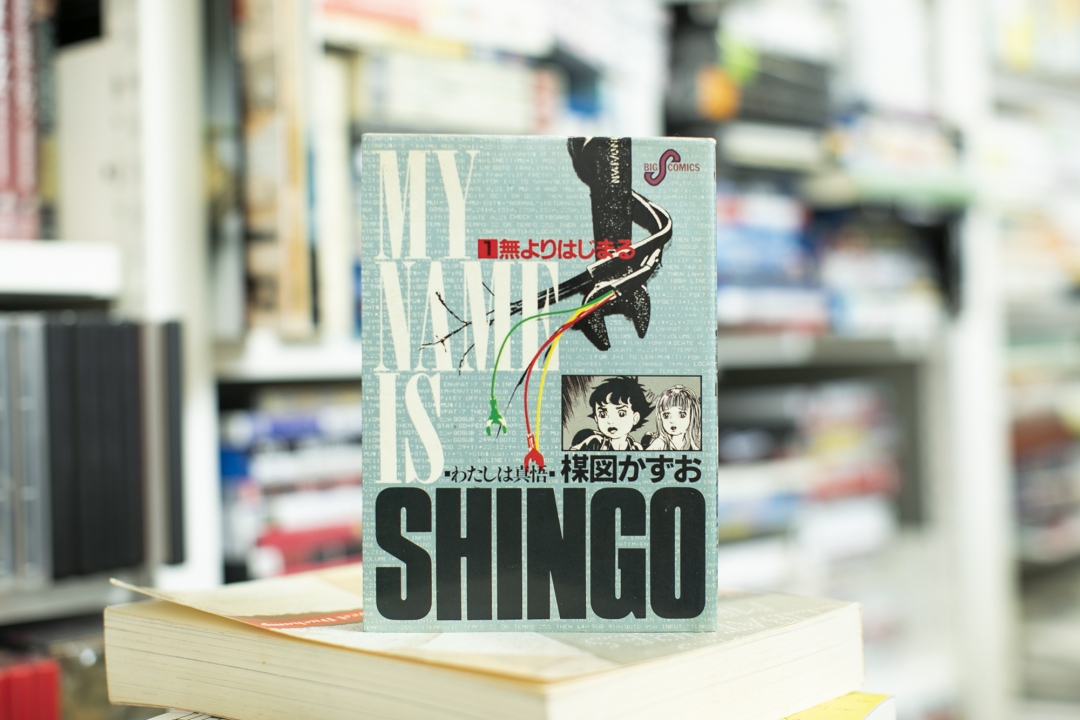

たくさんありますが、楳図かずおの漫画『わたしは真悟』(小学館文庫)はその一つです。産業用ロボットの工場で働く男の息子が、お嬢様の少女と出会い恋に落ちるというのが物語の前半。そして、その少年少女が遊んでいたロボットが、2人の子どもとして意識を宿らせ、両親に会いに行くというのが後半の物語です。物語の随所で、日本が経済成長で浮かれていた時期に外国から向けられていた冷ややかな視線を感じさせます。20世紀後半の日本文化の魅力を秘める作品だと思っています。

発表から約40年の時を経て、フランスで開催された世界有数のコミックイベント「2018年度アングレーム国際漫画祭」で「遺産賞」を受賞した。「遺産賞」とは、時代を超えて残すべき作品に与えられるもので、日本人の作品の受賞は3件目

――この本に出合う前後で、どんな変化がありましたか?

各話の扉に登場人物の少年少女とは様子の異なるキャラクターが描かれた、イメージイラストが載っているんです。この物語とは少しズレた不思議な絵に引かれていました。後にこれは西洋美術における「寓意(ぐうい)画(※)」に近いものだと気付くのですが、この経験を通して、漫画やアニメ、ゲームなど私の雑多に広がる関心ごとを、視覚文化や美術という文脈の中でつなぎ合わせていくことへの興味が生まれました。

それと、この作品は読むと没頭しすぎて時空を飛んでしまうような感覚があります。テスト勉強のときなんかに全巻読み返していたから、成績はどん底まで下がりましたよ。ある意味、文字通りに「人生を狂わされた一冊」でもありますね(笑)。

(※)抽象的だったり曖昧だったりする概念を、具体的な物事に置き換えて描く技法

――学生時代に本を読むことの醍醐味は何ですか?

今はインターネットで文献調べを完結させてしまう学生もいます。しかし、ネットに限らずさまざまな情報源がある以上、本を活用しない手はないと思っています。また、「異質なもの」に触れることができるのも読書の意義ではないでしょうか。古い時代の価値観には一部差別的な内容も含まれますが、ネット上ではそうした作品がふるいにかけられていることがあります。もちろん差別的な価値観を良いとは思いませんが、そうした異質なものにも一方では美点があったりする。感受性豊かな学生時代に、そういった価値観に触れる機会を持つのは、とても良いことだと思います。

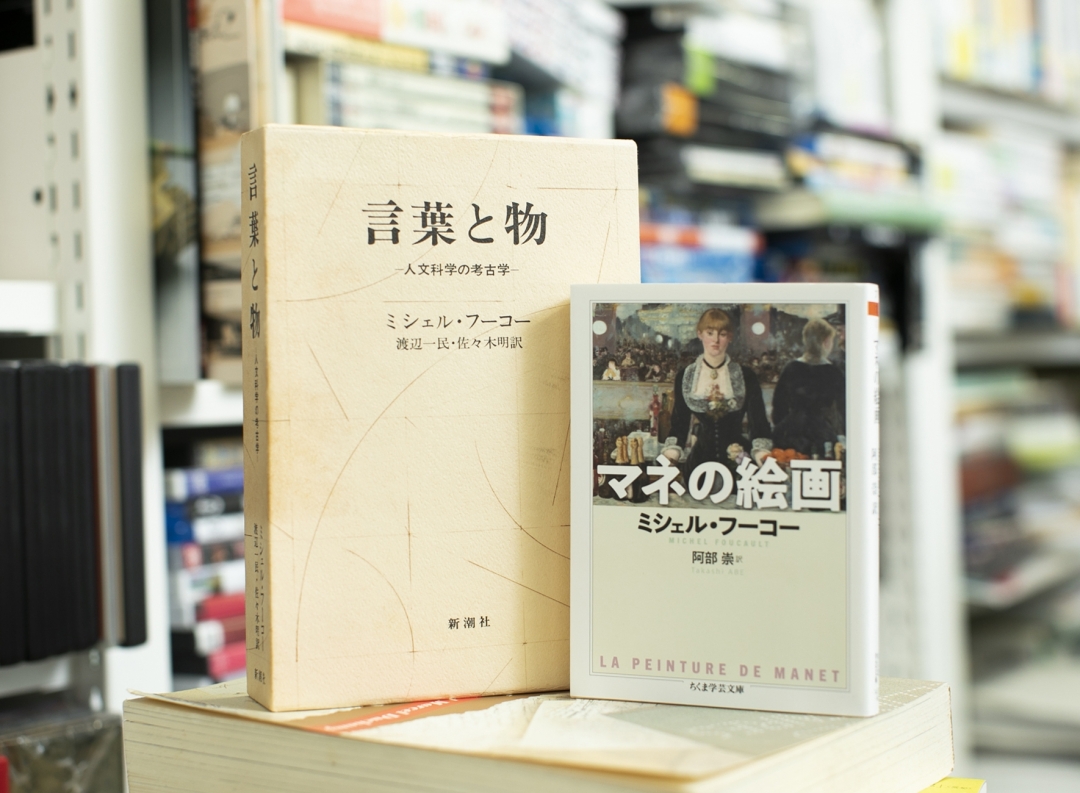

~石岡先生が学生時代にハマったもう二冊~ミシェル・フーコー著『言葉と物』(新潮社)、『マネの絵画』(ちくま学芸文庫)

ゲームのように攻略しがいのある何かを求めていたときに手を出し、まんまとハマってしまったのがフーコーの哲学書でした。

石岡先生

前者は人間をめぐる学問としての生物学、経済学、文献学が17〜20世紀にどう変遷したのかを探る思想書で、後者一は同じ著者がフランスの画家エドゥアール・マネの作品を解説した講演録です。視覚文化研究においてその著作を読まない人はいないというくらい重要な哲学者・フーコーの、代表作の一つが『言葉と物』です。私が初めて読んだのは高校生の頃。受験勉強から逃避するため、ゲームを攻略する気持ちで読み始めました。内容は理解できないものの、クリア(読破)はできた! という感覚でしたね。このとき現代思想の魅力に本格的に触れたことがきっかけで、その後の研究対象にもなりました。マネの作品についてフーコーが論じた『マネの絵画』は美術史にも影響を与えた本で、『言葉と物』を読む上で理解の助けになります。まずは読みやすいこちらから読んでみてください。

4.創造理工学部 小峯秀雄教授の一冊! 山崎豊子著『沈まぬ太陽』

専門は土木工学。早稲田大学理工学部土木工学科卒業。同大学大学院理工学研究科博士課程修了。博士(工学)。2017年、土木学会環境賞受賞

本の力はすごいんです。一冊の小説が、僕の研究姿勢の礎となったんですから。

――学生時代に読んだ本で、価値観を揺るがされた一冊を教えてください。

『Fundamentals of soil behavior』という、カリフォルニア大学バークレー校で使われていた専門書ですね。当時自分が使っていた日本の専門書との違いに驚愕(きょうがく)しました。日本では省庁縦割りの下に工学系学問が構築されているのに対し、アメリカは学問に境界がないことを思い知り、自分自身もそういう姿勢で研究していきたいと思わせてくれた本です。といっても、全学部の学生がすんなり読める本ではないので、似たような影響を受けたもう一冊をお勧めとして紹介させてください!

山崎豊子さんの『沈まぬ太陽』(新潮文庫)です。会社に対して言うべきことを言い、糺(ただ)すべきことは糺すという人間としてごく当たり前のことを貫いたがために、経営陣に疎まれ、海外のへき地を十年にわたってたらい回しにされた一人のサラリーマンの生きざまが描かれた作品です。

――この本に出合う前後で、どんな変化がありましたか。

研究者として何かを決断するときに、権威や権力からの影響や干渉を受けることなく、社会貢献を第一に考えるべきだと、強く思うようになりました。詳しいことは割愛しますけど、長年研究をしているとそれはもういろんな圧力や理不尽なことがあるんですよ。でも、それには屈しないぞ、という強さを僕に与えてくれた、研究姿勢の礎を作ってくれた一冊といっても過言ではありません。

――学生時代に本を読むことの醍醐味は何ですか?

学生時代の僕は、円満な家庭の次男坊で、特に不自由もなく、サークル活動、映画や音楽、恋愛に興味があるごくごく普通の大学生でした。そして普通すぎる自分の人生にどこか物足りなさを感じていて、自身を本の中の自分とは違う誰かに投影することで、そのモヤモヤを解消していた。想像力をフルに働かせ、極悪人になったり、冒険家になったり、超モテ男になったりと、本の中なら何人分の人生だって生きられるんです。これって素晴らしいことだと思いません?

学生たちにしつこく(?)本を勧める様子は、小峯ゼミの日常風景。「先生のおかげで、研究に関係ない小説にも手を伸ばすようになりました。自分の想像力が広がった気がします」と感謝する学生の声も

~小峯先生が最近読んだ本の中から、もう一冊!~三浦しおん著『舟を編む』(光文社文庫)

結婚前にこの本に出合っていたら、もっとかっこいいプロポーズができたのに…と悔やみます。

小峯先生

長男に勧められたのがきっかけです。わが家では長男、長女が文庫、僕が文庫とKindle版でそれぞれ所持しており、計4冊の『舟を編む』があるほど。「玄武書房」に勤める変人編集部員・馬締光也が、新しく刊行する辞書『大渡海』の編纂メンバーとして辞書編集部に迎えられ、個性豊かな編さん者たちが辞書の世界に没頭していく姿を描いた作品で、言葉の大切さ、人は言葉なしに思いを伝えられないことが分かる一冊。研究者になると、非常に精度の高い文章表現が求められますが、今のうちに読んで、言葉の持つものすごい力を理解してもらえたらと思い、授業中にもしつこく勧めています(笑)。

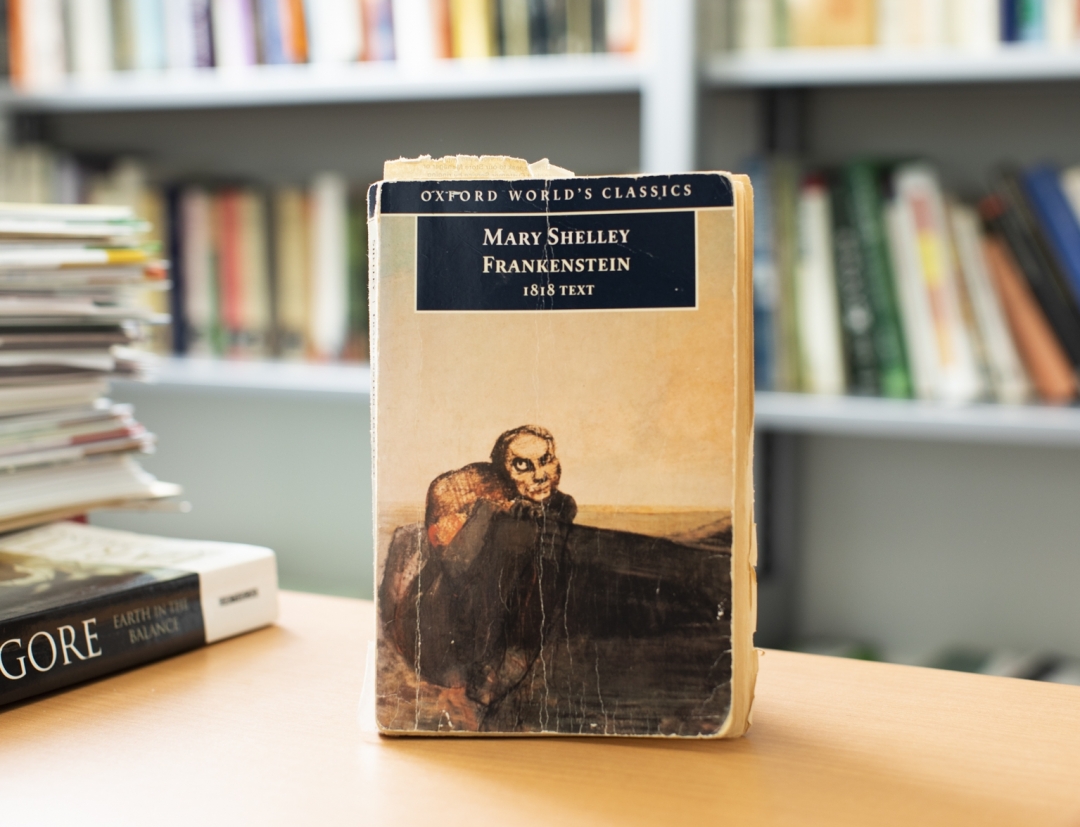

5.法学部 鈴木理恵子教授の一冊! メアリー・シェリー著『フランケンシュタイン』

専門は19世紀英文学。慶応義塾大学文学部卒業。英国・ヨーク大学大学院文学科イギリス・ロマン派文学専攻修士課程修了。英国・マンチェスター大学大学院文学科19世紀英文学専攻博士課程修了。博士(文学)

現代の科学技術にまつわる社会問題をあたかも予知したかのような展開に、きっと本を置くことができなくなるはずです。

――学生時代に読んだ本で、おすすめの一冊を教えてください。

『フランケンシュタイン』(Oxford World’s Classics)です。映画やドラマでも有名ですから、誰もがこのタイトルを知っていると思いますが、小説を読んだ方は少ないのではないでしょうか。フランケンシュタインというのは怪物の名前と認知されていますが、実は怪物を世に生み出した科学者の名前。ホラー小説でなく、人間フランケンシュタイン博士と彼が創り出した人工物である怪物の苦悩を対比した悲劇のストーリーなんです。

SNSで短く簡単なテキストに慣れている学生には、古風な文体が少し苦手に感じるかもしれませんが、だまされたと思って、一章だけでも読み進めてください。当時の政治・思想・哲学などの話題が盛り込まれていて、人工知能(AI)、クローニングなどの現代の科学技術にまつわる社会問題をあたかも予知したかのような展開が見事。きっと本を置くことができなくなるはずです。

年季の入った先生の原書。訳本を読むなら創元推理文庫がお勧めとか

――この本に出合う前と後で、自身にどんな変化がありましたか。

当時衝撃を受けた、作者のメアリー・シェリーが弱冠19歳という若さで執筆したということ。この事実は、同世代の学生たちにとってそれなりの意味を持つのではないかと思います。彼女の両親である、フェミニストの母親と政治思想家の父親から多大なる影響を受けたとしても、この小説に見られる想像力と物語性は目を引くものがあります。ぜひ、本の醍醐味である、「面白さ」と「考えさせられる」体験を味わって欲しいです。

――学生時代に本を読むことの醍醐味は何ですか?

大学生の頃にバックパッカーとしてヨーロッパ大陸を数週間かけて旅したことが、今でもいい思い出ですが、今の時世、学生は時間があっても海外に行くのもままならず、気の毒に思います。でも、そんな状況のときこそ、本を味方につけてほしいですね。読書は旅行にとてもよく似ています。本の中なら、私たちはどこへでも行けますし、いろんな人生に出合える。世界中の芸術に触れることもできるし、何百年も昔にだって行くこともできるんですから。秋の夜長、読書というもう一つの旅を楽しんでください。

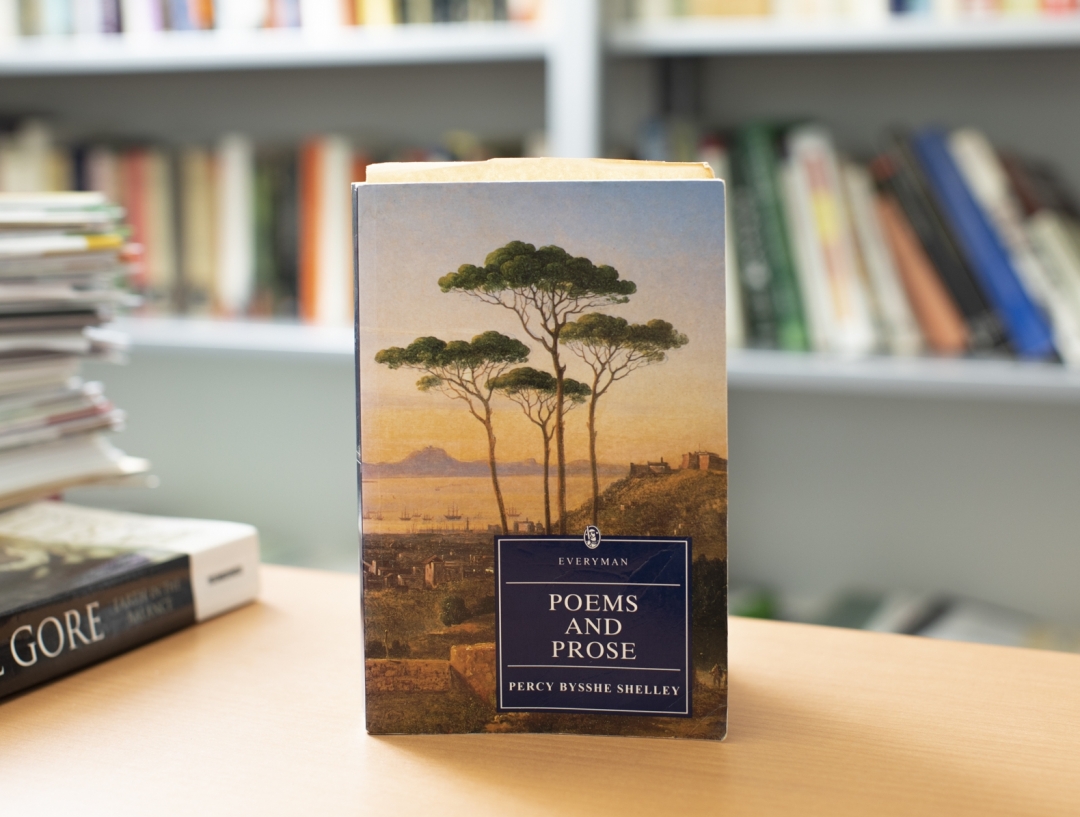

~鈴木先生が学生にチャレンジしてほしい、この一冊!~パーシー・ビッシュ・シェリーの詩集

私の思想に最も影響を与えた詩集。著者は『フランケンシュタイン』の作者の夫でもあります。

鈴木先生

英国・ヨークでの修士課程在籍中に最初に感銘を受け、その後の私の思想に影響を与えたのがこちらの一冊。『フランケンシュタイン』の作者メアリー・シェリーの夫であり、ロマン派詩人であるパーシー・ビッシュ・シェリーの詩集です。誰にでも読みやすいという点では『フランケンシュタイン』を最初にお勧めしますが、イギリス・ヨークでの修士時代に出合い、その後の私の思想に一番影響を与えたのがシェリーの詩。社会的な関心を強く打ち出した異才で、当時の私が知らなかった社会全体の動きのようなものを教えてくれました。学生たちに詩集を勧めても反応がイマイチなのですが(笑)、詩の世界もいいものです。写真のものは今では簡単に手に入りませんが、入手しやすいものからぜひ入門してみてください。

取材・文:萩原 あとり

撮影:布川 航太