昔は「おっさんの楽園」だったサウナ。今のブームが若者中心なのはなぜ?

中山さんは、1966年に日本で初めてフィンランド式サウナを輸入する頃からサウナ業界に携わり、日本サウナ・スパ協会にも長く関わってこられました。そんな中山さんからご覧になって、今サウナブームが起きている背景は何でしょうか?

私たちは、今のサウナブームを「第二次サウナブーム」と呼んでいます。日本にサウナが根付く前に起きた「第一次サウナブーム」から空白期間を経て、大ブームが起きていますね。

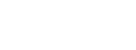

今のサウナブームのきっかけになったのは、漫画家・タナカカツキさんの『サ道』(2011年/PARCO出版)の影響が大きいです。『サ道』の出版以降、サウナに関する出版物やムック、雑誌の特集も格段に増えました。

第一次サウナブーム後から、地下にマグマがたまるように、潜在的に続いていたサウナへの興味関心が一気に爆発する、そのきっかけになったのが『サ道』だったのでしょう。

2011年に発売された『サ道』。タナカカツキさんが初めてサウナに足を踏み入れた際の経験や、サウナ愛好家になっていく過程が臨場感たっぷりに描かれている

2011年に発売された『サ道』。タナカカツキさんが初めてサウナに足を踏み入れた際の経験や、サウナ愛好家になっていく過程が臨場感たっぷりに描かれている

それでは時代をさかのぼって、日本にサウナがやってきたきっかけ、第一次サウナブームについて詳しくお聞かせください。

日本でサウナが注目されたのは、昭和39年(1964年)の東京オリンピック。フィンランド選手団が選手村に持ってきたサウナがメディアで話題になったのが最初でした。

その後、昭和41年(1966年)から街中にサウナ店の看板が乱立するようになり、その頃を私たちは「第一次サウナブーム」と呼んでいます。

フィンランド式サウナが日本に上陸する前の昭和32年(1957年)、東京・銀座の「東京温泉」にスチーム配管方式の国産サウナが設置された。日本のサウナ業発祥とされる(公益社団法人日本サウナ・スパ協会『昭和・平成のサウナ史』より)

フィンランド式サウナが日本に上陸する前の昭和32年(1957年)、東京・銀座の「東京温泉」にスチーム配管方式の国産サウナが設置された。日本のサウナ業発祥とされる(公益社団法人日本サウナ・スパ協会『昭和・平成のサウナ史』より)

当時のサウナ店は、今と何か違いがありましたか?

当時は男性向けの施設ばかりでした。現代とは時代背景が全く違ったことが理由でしょう。「男性が外で仕事をして、女性が家庭を守る時代」でしたから、街にいるのは男性が主なわけです。当時のサウナは1回1,300円程度。大卒の初任給が26,500円という時代で、値段も高かったので若い人もほとんどおらず、いわゆる“おっさんの楽園”でした。

今のサウナブームでは、若者も女性もサウナに夢中ですよね。当時と客層が変わっているのはなぜでしょうか?

第一次サウナブームは、1970年代のオイルショックとともに終わりを迎えます。当時はまだ正式な調査はなく正確な数字は不明ですが、サウナ店が全国に4,000軒はあったと業界内で言われています。それが、半減しました。

しかし、健康志向もあってサウナへの需要自体は無くならず、代わりに1970年代の後半ごろからラドンセンター、クアハウスや健康ランド、それにスポーツクラブが増え始めました※。そういう施設には男女それぞれの浴室があり、そこにサウナが設置されていました。

さらに、ホテルや温泉旅館などにもサウナが設置されることが増え、サウナの数自体は増えていきました。それにより、女性や子どもも含め、多くの人にとって「サウナ体験」の機会が増えたのです。

健康やレジャーを目的として施設を訪れた人々が、ついでにサウナを体感できる環境ができたことで、性別や年齢の垣根を越えてサウナの人気がじわじわと高まっていったのでしょう。

※ラドンセンター、クアハウス、健康ランドは、健康志向の温浴施設のこと。ラドンセンターはラドンガスの含まれる温泉が特徴。クアハウスは運動施設やリラックスと温泉を組み合わせた施設を指し、健康ランドとほぼ同義。

企業のサウナ部が100以上!? 上下関係なく語り合えるのが魅力。一方で楽しみ方も多様化

本場フィンランドのサウナが体験できるSaunaLab(サウナラボ)。東京・神田の他、福岡などにも店舗がある(公益社団法人日本サウナ・スパ協会提供)

本場フィンランドのサウナが体験できるSaunaLab(サウナラボ)。東京・神田の他、福岡などにも店舗がある(公益社団法人日本サウナ・スパ協会提供)

中山さんご自身は、どういった場面で最近のブームを実感しますか?

サウナ店の店主から「中山さん、落ち着かないから来ない方がいいよ」って電話が来て実感するね(笑)。混んでいるということですね。

また、私たち日本サウナ・スパ協会は業界唯一の公益社団法人で、2014年に厚生労働省後援の協会公式認定資格「サウナ・スパ健康アドバイザー」を設けました。その資格取得者が2022年3月、ついに累計26,500人を超えました。

当初はサウナやスパに仕事で関わる方の取得を想定していましたが、この数をみると、一般の方やサウナ愛好家の方も取得されているようです。

大学の友人も取得していました。“Diploma”やピンバッチ、登録証がもらえるのと、サウナが割引になるのが魅力と聞きました。就職活動の時に趣味・資格欄に書くと面接でも盛り上がるようですよ。

社会的な動きとしては、どのような変化がありますか?

今は大手企業を中心にサウナ部が増えていると聞いており、既に100社を超えているようです。企業の垣根を越えて、サウナ好きな人が集まって情報交換をするといいます。また、サウナとコワーキングスペースが融合した「コワーキングサウナ」もできたそうです。

サウナは裸で入りますよね。だから、肩書や役職なんて関係ない、フラットな関係を作りやすいようです。

その他の傾向としてどんな特徴がありますか?

大きく二極化の動きがあり、みんなでワイワイと入りたい方と、1人でゆっくり入りたいという方と、流れが分かれているようですね。

まず、サウナがエンターテインメント化しているのを感じます。アウフグースというスタッフが熱風を送るサービスをパフォーマンスとして見せたり、複数人で連れだってサウナに入ったりと、サウナをレジャーとして楽しもうという動きです。

熱したサウナストーンに水をかけて立ち昇った蒸気をタオルであおぐ「アウフグース」はドイツ発祥のサウナの楽しみ方(公益社団法人日本サウナ・スパ協会提供)

熱したサウナストーンに水をかけて立ち昇った蒸気をタオルであおぐ「アウフグース」はドイツ発祥のサウナの楽しみ方(公益社団法人日本サウナ・スパ協会提供)

一方で、個室型サウナや予約制のサウナも非常に盛況です。1人でゆっくり入り、セルフロウリュ※ができるということで需要も増えているようですね。サウナメーカーに話を聞くと、家庭用サウナの受注も増え、応じきれないほどになっているそうです。

※ロウリュとは、ストーブで熱したサウナストーンに水をかけて蒸気を発生させ、サウナ室内の温度を上げることを指す。セルフロウリュが許可されているサウナ施設では、利用客が自身でロウリュをすることができる。

「ととのう」とは? サウナの汗は不快じゃない?

フィンランドサウナ協会が設立された年である1937年に生まれた、と語る中山さん。お肌がつやつやなのも、サウナ効果…?

フィンランドサウナ協会が設立された年である1937年に生まれた、と語る中山さん。お肌がつやつやなのも、サウナ効果…?

「ととのう」という言葉がサウナ愛好家の間でよく使われているようですが、どういう意味なのでしょうか?

僕自身は「ととのう」がどういうことか、よく分からないんだけどね(笑)。これも『サ道』以降に広く使われるようになったと記憶しています。

サウナに入ると汗が出て爽快に、そして心も落ち着きます。とにかく「いい気分」になるんです。その心地よさを表現する言葉じゃないでしょうか。

「ととのう」というのは日本独自の言葉でしょうか? サウナ文化が根付いているフィンランドで、似た表現はありますか?

日本独自の言葉でしょうね。フィンランドでは、サウナがあまりにも生活に密着しているので、そういう表現をすることもありません。何しろ、人口約550万人に対してサウナが330万台ほどありますからね。一家に一台あるのが当たり前ですし、アパートにもサウナが付いているくらいです。赤ちゃんもタオルにくるまれて入りますし、子どもも大人も、当たり前にサウナに入ります。

汗をかくのが気持ちいい、という感覚が、サウナを経験したことの無い人には想像しにくいようですね。

僕は汗に対してネガティブなイメージがあります。臭くなるし、べたべたする不快なイメージです。サウナでかく汗は違うのでしょうか?

確かに日本は湿度も高くて、普段は服を着ているから、汗をかくと服もべたべたして嫌ですね。でもサウナに入るときは素っ裸ですからそんなことはありません。汗をかくこと自体は、身体から汚れを洗い流してスッキリする、気持ちいいものです。

人種によって異なりますが、黄色人種には汗腺が230万個あると言われています。しかし、現代人の生活では夏でも冷房漬けで汗をかく機会が減っています。そうすると、休眠汗腺という、使われない汗腺が増えてしまうんです。それが、サウナに入って汗をかくと復活し、また汗がかけるようになります。これも身体に良いポイントですね。

他にサウナに入るメリットは何でしょうか?

やはり気分転換になることでしょう。入ればサッパリして、スッキリして、いい気分になります。

座る位置、入る時間は決まってる? レジェンドが指南するサウナデビューの心得

中山さんのサウナデビューについて聞かせてください。

不思議な体験でした。入ってみると、温度計は90℃を示している訳です。お風呂なら、とっくにやけどしていますよね。なぜやけどしないのかは、液体と気体とで熱伝達率が全然違うからだ、ということを頭では理解していたものの、体感したのは初めて。なので最初の感想は「なるほど。これが熱伝達率の違いか」というところですね(笑)。

初めて入ったときから気持ちよさを感じましたか?

はい。それはもう爽快でした。

僕の経験から言うと、サウナへの反応の仕方には、3タイプあるんです。まず、最初からサウナにハマっちゃう人。次に、入った途端にタオルで鼻と口を押さえて飛び出す人。もう一つは、初めはピンとこず、何度か入るうちに好きになる人。

僕は初めて入って、すぐ大好きになっちゃった(笑)。

サウナにハマる人の共通点は何かありますか?

スポーツ選手や、元々運動をやっていたという方はサウナ好きが多いですね。身体を動かして汗をかく心地よさを知っているからでしょう。

では、サウナデビューにあたり、気を付けることは?

僕は小学生のとき、少しだけサウナに入って、苦しかった思い出があります。“サウナ=我慢比べ”という印象があって、どれだけ長く入っていられるか、というものだと思っていました。

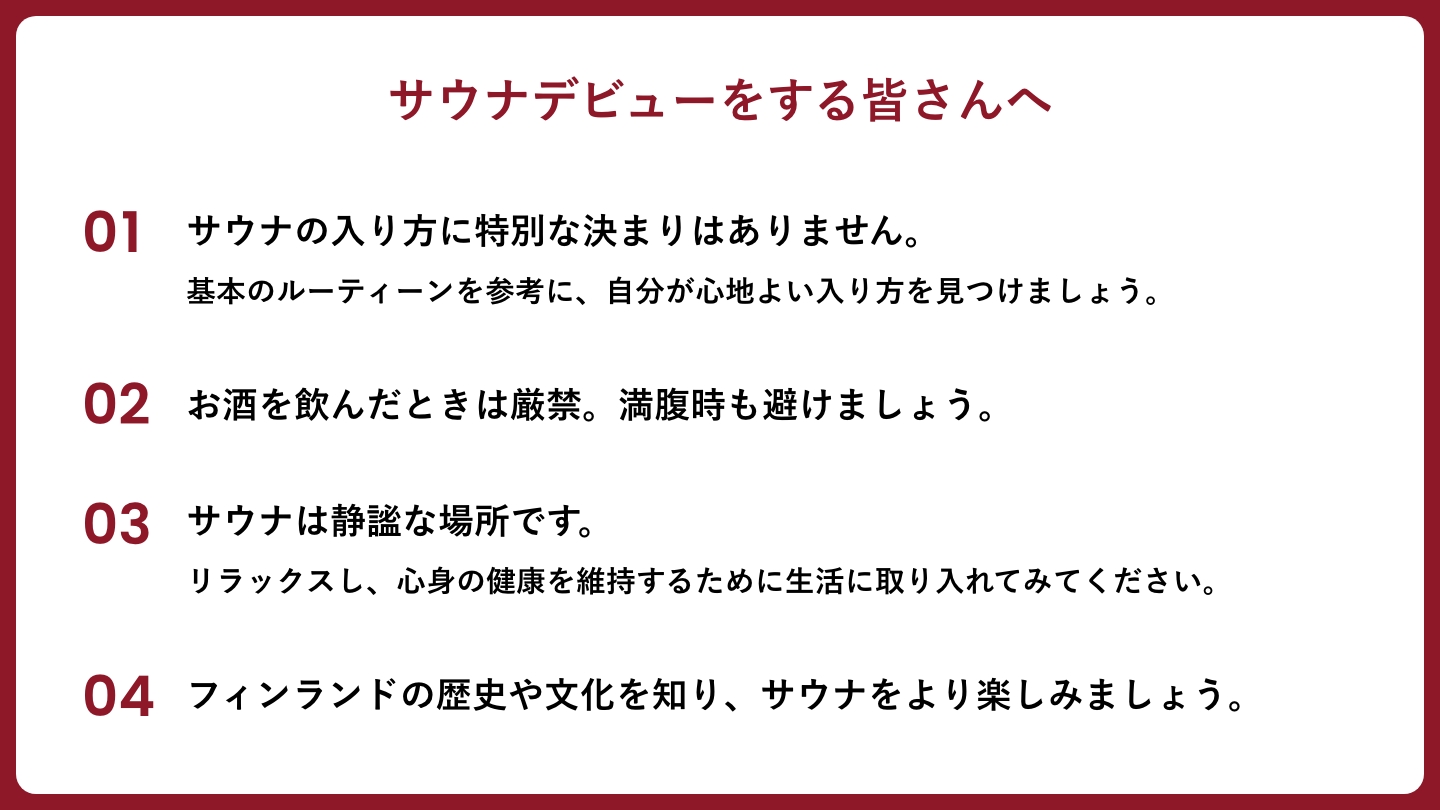

サウナというのは、我慢する場所ではないのです。リラックスする場所なんですよ。リラックスして心を落ち着ける場所ですから、決して無理をしてはいけませんよ。

サウナ初心者に、サウナの入り方を教えてください。

まず初めにお伝えしたいのは、サウナはお風呂の一種だということ。だから自分の好きなように入ればいいんですよ。2、3回入ると、自分にとって一番気持ちのいい入り方が分かってきます。

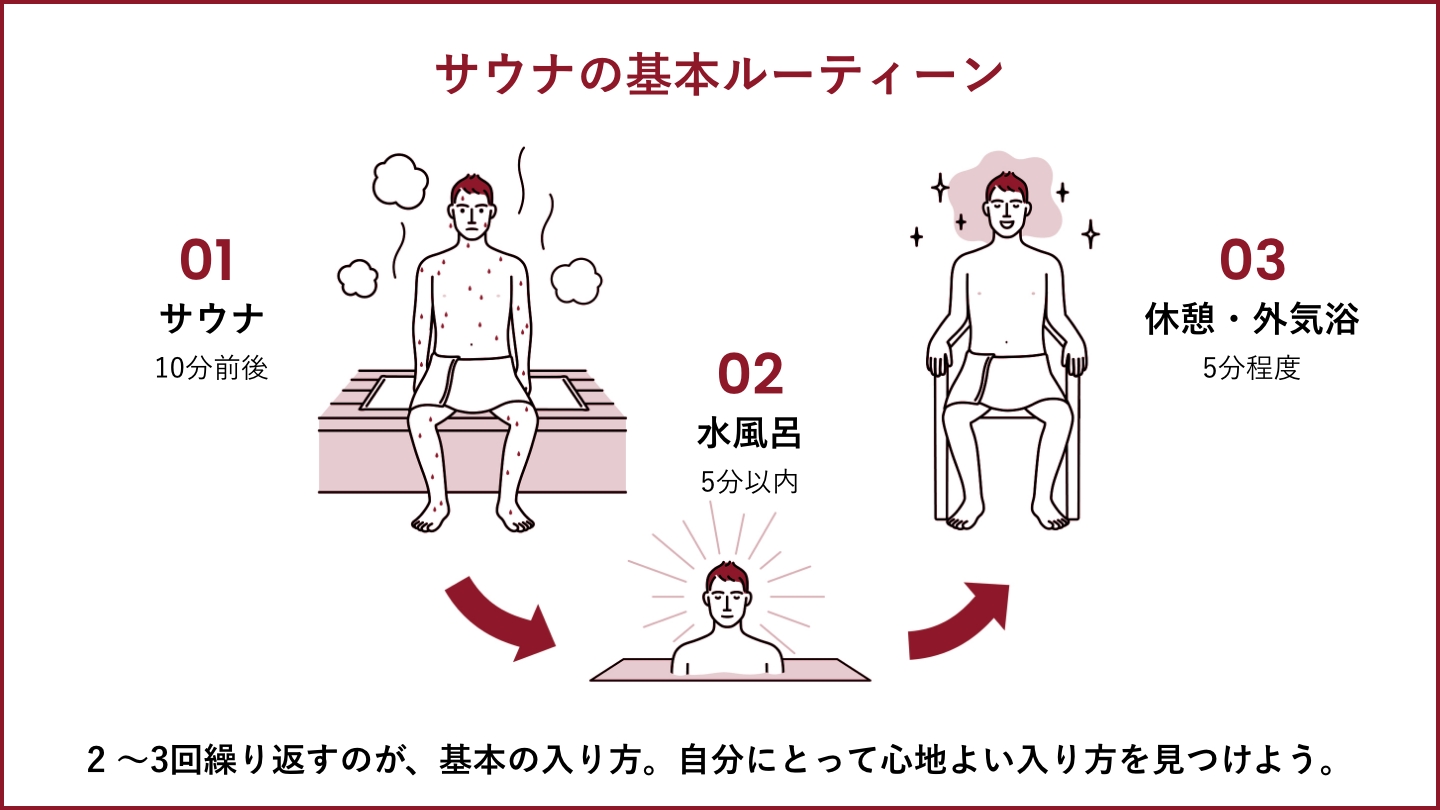

そうは言っても初めは戸惑うでしょうから、基本のルーティーンをお伝えします。「サウナ→水風呂→休憩・外気浴」を1セットとして、それを2~3回繰り返したら、シャワーで体をよく洗って出る、というものです。

まずサウナに入ると、5分くらいで汗がにじみ出てきます。そして10分もたつと、汗が玉のようになって流れ始めます。どんなに長くても15分までで十分でしょう。それ以上長く入る必要はありません。

サウナから出たら、水をかぶるかシャワーを浴びて汗を流し、水風呂に入ります。水風呂には他の風呂では得られないような爽快感があるので、これがヤミツキになる、という方が非常に多いです。でも水風呂もあまり長く入りすぎると身体が冷えますから、5分以内で出ます。椅子に腰掛けてまた5分ほど、ちょっと休憩します。

これを2~3回くり返して、身体を洗って出てくるのが基本です。サウナ施設に入って、また服を着て出てくるまで、2時間くらいでしょう。

これはあくまでも基本的な入り方ですから、ご自身でいろいろ試してみて、好きな入り方を見つけてください。

サウナハットというものを見たことがあります。サウナに持って行くべきものはありますか?

サウナ施設に行けば、フェイスタオルとバスタオルもそろってますからね。特に何も必要ないですよ。サウナハットも、僕はフィンランドではあまり見たことがありません。高温だと髪の毛が痛むことがあるので熱から守る役割や、ファッションとして楽しむためにかぶる方がいるようですね。

入る時間帯など、生活への取り入れ方のコツはありますか?

90℃ほどの高温サウナでは交感神経が活性化されるので、やる気と元気が出ます。そのため、寝る直前に高温のサウナに入ると、眠りにくくなる場合もあります。

一方で、70℃ほどの低温サウナに入ると、副交感神経が優位になって心が落ち着く働きがあるので、低温のサウナに入るとゆっくり入眠できるでしょう。

座る位置については、何か決まりがあるのでしょうか?

座る場所の高さを変えることで、温度を調節できますよ。

サウナ室の床から天井までの高さが大体2,400mmです。フィンランド人は背が高く、男性の平均身長が1,800mmほど。なのでその位置に温度計を付けるのが一般的です。

温度計が80℃の時に、天井の真下だと120℃くらいになっています。一方で床の高さだと50℃程度になります。サウナ内のベンチが3段だとすると、上段が80℃で中段が70℃、下段が60℃程度です。

その時の体調や好みに合わせて、ご自身が好きな温度の場所に座ると良いでしょう。

サウナに入るときにやってはいけないことは?

深酒した時に入ってはいけません。酔っぱらって入ると、心地よくて寝てしまい、脱水症状になるケースがあります。また、満腹時に入ると、消化に充てるべき血液が全身に回ってしまい、消化に良くない場合があるので止めておきましょう。食後は最低でも1時間たってから入りましょう。

中山さんのサウナの入り方のこだわりはありますか?

特別なこだわりはないですが、せっけんで身体を洗った後、皮膚の表面に界面活性剤が残ることがあります。なので、最後に身体を洗った後にもう一度5分程度サウナに入って汗をかき、汚れを出し切ってからシャワーを浴びて出るということはありますね。

自宅にサウナがあるので、夏は1日おき、冬は2~3日に1回入ります。

中山さんほどサウナに入っている方は、国内では他にいらっしゃらないのでは?

昭和40年(1965年)、日本に初めてフィンランド式サウナ施設を造るときの、第一号の試運転から入ってますから、サウナに入り始めて57年になりますね。これは確かに長いかもしれません。もちろんサウナ店の店主なんかはサウナに入る頻度が多いですから、僕より数多く入っている方もいますけどね。

サウナでリラックスして、より充実した学生生活を。早大生へのメッセージ

取材場所:校友サロン〔早稲田キャンパス 大隈記念タワー(26号館)16階〕

取材場所:校友サロン〔早稲田キャンパス 大隈記念タワー(26号館)16階〕

せっかくお越しいただいたので、ご自身の早稲田大学での思い出を聞かせてください。

できの悪いノンポリ※1でしたよ。60年以上前のことで思い出したくないなぁ(笑)。

今は亡き柴山信三先生(早稲田大学名誉教授)の研究室で機械工学の研究をしていました。通っていたのは現在の早稲田キャンパスで、校舎からは安部球場(現在の早稲田大学総合学術情報センター、中央図書館)が見えました。野球部の練習を眺めたり、早慶戦も観戦しましたね。

当時は安藤元博※2選手が現役でした。安藤選手の6連投! あれには熱狂しましたよ。東京六大学球史にも残る名投手でしたね。

現在の中央図書館などが位置する場所にあった、安部球場(撮影年不明)

現在の中央図書館などが位置する場所にあった、安部球場(撮影年不明)

最後に、早大生へメッセージをお願いします。

サウナというのは本来、静謐(せいひつ)な場所で、リラックスして心を落ち着け、健康を維持するためのもの。医学的、生理学的な研究においてもサウナの効果は判明していますが、数値では表せないメンタル面での効果も大きいです。ぜひ体験して、ご自身の生活に取り入れてみてほしいです。

それから、サウナ文化が根付くフィンランドという国や歴史をよく知っていただきたいです。今回は語り切れませんでしたが、フィンランドサウナには2,000年の歴史があり、基本形は変わらずに今に伝わっています。本来のサウナとはどういうものなのか、ぜひ知ってほしいですね。そうしたらサウナをより楽しめますよ。

※1ノンポリティカル(nonpolitical)の略。政治や学生運動に無関心な様子を指す。

※2早稲田大学野球部の歴史に残る名選手といわれる。1960年の東京六大学野球の秋季リーグ戦における早慶6連戦での力投により東京六大学球史にその名をとどめ、卒業後はプロ野球選手としても活躍した。

取材を終えて

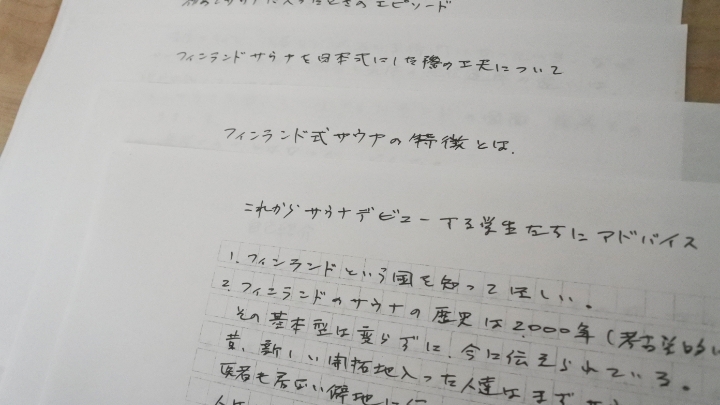

「今まで、携帯もパソコンも持ったことがないんです」と語る中山さん。取材に際して、事前に送付した質問への答えを、手書きの原稿にしてお持ちくださいました。取材も終始和やかで、大好きなサウナについて快活に語る姿に、サウナへの愛、そして後輩にあたる学生たちへの温かい愛情を感じました。

一方、取材した早稲田ウィークリーレポーターの2人も、ますますサウナに興味が湧いたようです。

初めは「サウナは苦しいもの」と思っていましたが、「自分に合うスタイルを見つければよい」というお話が印象的でした。自分がどうすれば心地よいのか、自分で探していくというのはすごく面白そうだな、と興味が湧きました。ルールを守りながら、自分のお気に入りを見つけていきたいです。まずは下の方に座って、短時間のルーティーンから試してみます!

サウナに対して「暑い」「苦しい」というイメージを持っていたのですが、サウナの入り方や、メリット・魅力をお聞きしたので、早速実践してみようと思います。中山さんから直々にお話を聞いてからサウナに入れるなんて、とても貴重な経験で、友人にも自慢します!

10枚にわたる中山さん直筆の原稿

10枚にわたる中山さん直筆の原稿

編集・デザイン・コーディング

サムライト株式会社

取材・構成・文

サムライト株式会社

大田南(2009年第二文学部卒)

撮影

沼田学(1997年商学部卒)