近年、「昔ながらの喫茶店」という言葉に多くの人々が引きつけられるようになりました。その理由は、きっとそんな喫茶店が提供しているメニューが素朴な味だからだけではなく、そこで流れているのが素朴な時間だから。

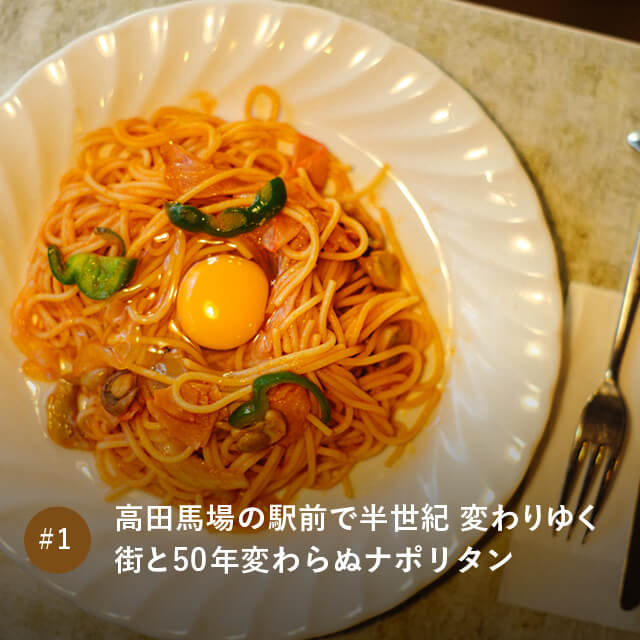

高田馬場の駅前にある「ロマン」は、1969年の開店から50年にわたって続いている喫茶店。雑居ビルの階段を上がって目に飛び込んでくるのは食品サンプルが並んだショーウインドー。店に入ると、今年80歳になるという店主の細井淑子さんが「いらっしゃいませ」と活気のある声で出迎えてくれました。

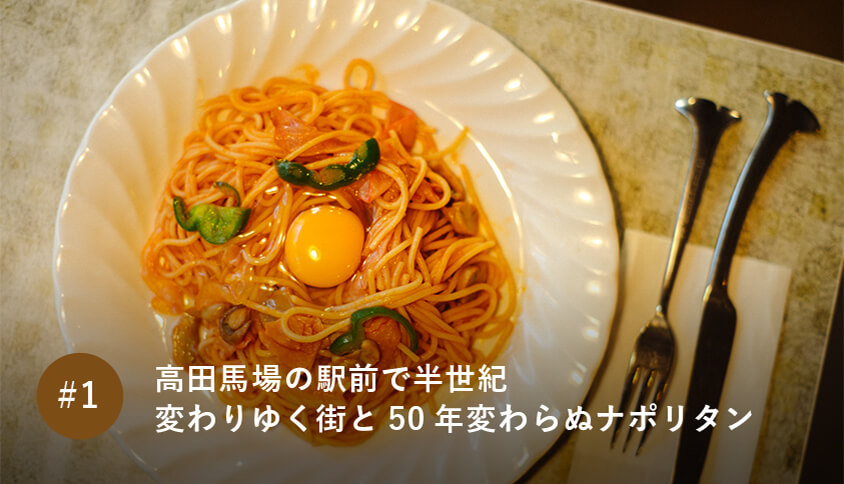

ナポリタンの上に生卵を乗せた「スパゲッティーロマン」は、50年前から変わらない同店の定番人気メニュー。早速、この名物ナポリタンをオーダーすると、注文を待つ間、細井さんはこんな話をしてくれました。

- 細井

- 「以前は、高田馬場の駅前に会社は少なく、お客さんのほとんどが早稲田大学や予備校などに通っている学生でした。けれども街が変わっていくにつれて客層も変化しています。今では学生だけでなく、サラリーマンやスタジオ帰りのミュージシャン、それと、50年前から通い続けるかつての学生さんも来てくれますね」

「どこにでもある喫茶店」、もしかしたら、ロマンを知らない人ならば、そんな印象を抱くかもしれません。けれども、SNSによって一人で過ごす時間もシェアすることができるようになったこの時代、ロマンが提供する独特な時間は、ごくわずかに残された「シェアすることができないもの」。

どこにもないからこそ、50年もの長きにわたって、多くの人がここに通い続けているのですから。そこで紡がれる時間は、ロマンでしか得られないものなのです。

- 川口

-

「今、昭和の喫茶店には追い風が吹いているんです。あえて時代に合わせたアップデートをしなかったことで重ねて来た歴史が店内に残っていて、そこに触れられることの良さが見いだされてきている。それらは今から新しくは作ることができないものですから。

そうした機運に乗って、あえて『喫茶店のナポリタン』なんて名前でメニューにしたりしてるお店もありますよね。パスタの美意識とは違って、“アルデンテ”ではなく“うどんの食感”に近いものを出している」

そんなロマンの店内で、川口さんが腰掛けたのは窓際の席。通りに面した大きな窓からは、さっきまで自分がそこに混じっていた高田馬場駅前の雑踏が目に映ります。

丸みを帯びた縁が珍しい窓は1969年に店舗の入ったビルが建てられた当初からのものだそう。大きな窓を横断している模様は、数年前にドラマ撮影でお店が使われた際に演出で貼られたものをそのまま残しているという

- 川口

-

「大きな窓の角にはアールがつくられていて、昭和の雰囲気を感じさせてくれます。今どき、こんな窓を持っている建物はほとんど建てられませんよね。ドラマ撮影用に最近貼られたというフラワー模様の『つくられた昭和感』も混じりつつ、この素晴らしい窓があるんですね。

カフェを取材するときには文章にも写真にも共通する作法があって、それはまず骨格をきちんと決めること。例えばここロマンであればこの特徴的な窓を語ることは外せませんよね。そうした骨格が決まった後は、自分なりの視点で細部を観察します。そうして、これまで自分が培ってきたものやそのカフェが喚起する思い出を総動員して、的確にお店の空気感が伝わるように写真と言葉を紡いでいきます。

そこに、店主の人生観や世界観、カフェを通して何を実現したいかに触れられるような『スパイス』が入れられたら成功なんです」

窓と並んでロマンの店内をつくる落ち着いた木材の内装は、開店当初は白木だったもの。しかし、それは年月をかけて、ゆっくりと飴あめ色へと熟成していきました。店内のそこここに、時間の堆積がにじみ出ているのです。

また、ロマンを象徴する大量の漫画本もそんな時間にまつわる存在。

- 川口

- 「漫画のラインナップも唯一無二ですよね。すごくいろんな嗜好しこうが入り交じっていて、まるで学級文庫みたいな面白さがありますよね」

- 細井

- 「お客さんが勝手に置いていくんですよね。地下の倉庫には古くて汚くなった漫画本もたくさん…。漫画喫茶じゃないんですけどね(苦笑)」

店主の細井さんはそうやって、はにかむような…でもどこか誇らしげな表情で話してくれました。

街を眺め、漫画を読み、50年前から変わらないナポリタンをいただく。ロマンにはそんな素朴な時間がたゆたうように流れています。そこには「いいね」も「シェア」も「リツイート」も存在しない、かけがえのない日常がありました。

■ロマン

住所 : 東京都新宿区高田馬場2-18-11

稲門ビル M2F

TEL : 03-3209-5230

営業時間: 11:30~23:00

定休日 : 年末年始

ロマンが形作る空間に導かれるように、川口さんが語り始めたのは、カフェと日常との関係。自分を取り巻く日常が壊れた時に、カフェのありがたみに気付いたという川口さん。

その脳裏に浮かんでいたのは、2011年に起こった東日本大震災後に見た東京の風景でした。

震災の発生した数日後、旦那さんが仕事先から帰ることができなくなり、計画停電の行われる中、川口さんは一人で不安な夜を過ごすことになったといいます。

- 川口

- 「東京の友人知人は一人暮らしで、周囲に頼れる人がいない状況で余震の恐怖に耐えていた人も少なくなかった。そうした人の中には、たとえ自宅よりも耐震性に不安があっても好きなカフェで時間をやり過ごしたいという人たちがいて、そのときの私もその一人でした」

不安にかられた彼女は、お気に入りのカフェに向かいます。すると、店主は普段と変わらない、とびきりの笑顔で川口さんを迎えてくれました。

- 川口

-

「その日、店主は『今日は川口さんのために裏メニューをつくります』と言って私の好みに合わせた濃い目のコーヒーを淹いれてくれました。それを一口飲んだ瞬間、おいしさに感動すると同時に、何日もずっと張りつめていた心がふっと緩んで、涙が止まらなくなってしまったんです。

街も真っ暗で、被災地の被害の深刻さに憔悴しょうすいする日々。一杯のコーヒーが私を支えてくれたんです。『世界がどんなに混乱していても、この店の中だけは穏やかな日常を守り続ける』、店主がそんな覚悟を決めているのが伝わってきましたね」

余震や緊急地震速報におびえ、先のことが全く見えなかった時期。計画停電によって暗くなった街にも、いくつかのカフェからはオレンジ色の明かりがこぼれ、普段と変わらない空気が流れていた。多くの人が、「カフェがつくり出す日常」の価値に気付いたのかもしれません。

- 川口

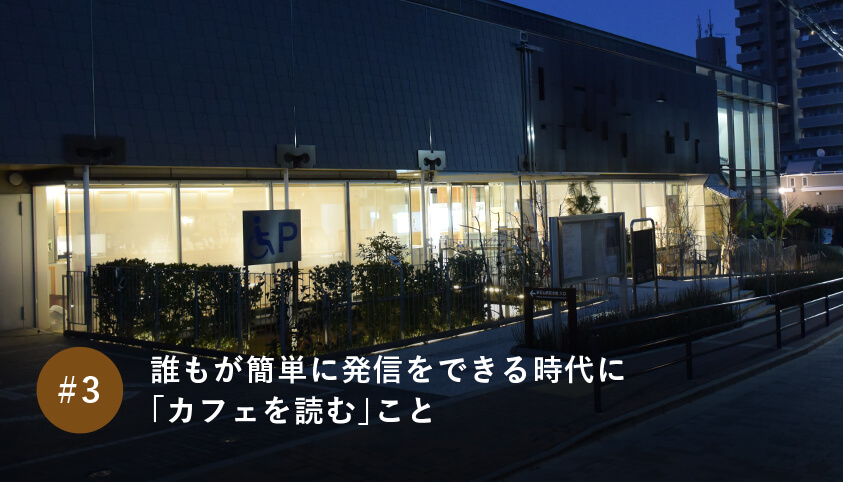

- 「震災は、街の日常を支えているのがこうした小さくて些細ささいなことなんだ、ということを実感できる出来事でした。それは、たとえお店に立ち寄らなくても、カフェの窓明かりを見ることで、どこか安心した気持ちで家に帰れるという経験を人々に与えてくれたと思います」

こうした体験を転換点として、川口さんのカフェに対する考えは大きく変わったと言います。それまで、カフェを紹介するにあたって、川口さんは文章を「自分」の視点から書いていましたが、その体験は、彼女の文章を「お店」を主語にする文章へと変えていったのです。

- 川口

- 「以前は、カフェについて書くことが自己表現の一つでもあったかもしれません。でも、今は全く異なっている。お店や店主の志が理解され、愛されるためにはどう表現したらいいか。以前よりも強く、そのことを意識するようになりましたね」

そんな話をしながらすでに暗がりとなった住宅街を歩いていくと、まるで川口さんの記憶に符合するように、ガラス張りの窓から光がこぼれる建物に出合いました。今日、最後に訪れるのは、早稲田にある漱石山房記念館に併設された「CAFE SOSEKI」です。

漱石の名著『吾輩は猫である』に登場する猫は、漱石の家に迷い込んだ黒猫がモデルとなっていた、と言われています。漱石自身も、この猫に名前を与えることはありませんでしたが、漱石の背中に乗ったり、子どもたちとじゃれ合ったりと、家族みんなから愛されていたようです。

そんなエピソードにちなんで、漱石居宅跡地につくられた漱石山房記念館に併設されている「CAFE SOSEKI」でも、かわいらしい黒猫がモチーフとして使われています。

左から、バターケーキ(税込み450円)、レモンサイダー(税込み550円)、祇園坊柿を使用した柿アイスクリーム(税込み480円)

『吾輩は猫である』にも登場する空也のもなかや、漱石が愛した祇園坊柿を使用したアイスクリームなど、文豪にまつわるメニューを提供。店内には、漱石の本のみならず、漱石の研究本や漱石自身が愛読した外国の書籍などが並べられており、目でも舌でも漱石の世界に触れることができる空間が広がっています。

空也のもなかに合わせて、コーヒー・紅茶・ほうじ茶・カフェラテから好きなお茶を選ぶことができる「空也もなかセット」(税込み680円)

書棚に並べられた本の中から川口さんが見つけたのは、漱石が執筆した前期三部作の1冊目として知られる『三四郎』。大学の授業の中でこの小説の読解をしたことは、今の川口さんに少なからず影響を与えているとか。

- 川口

- 『三四郎』の登場人物が出てくる街のスポットは、東京の象徴であると同時に、その登場人物の立ち位置を象徴している、授業でそんな読み方を教わりました。土地の高低差に注目して、高台に現れる人物か、下町に住む人物か。また、二人の人物が出会うのは坂の途中なのか、池のほとりなのか…。そのようにして小説を読み解くことで、登場人物や街の意味はガラリと変わり、全く異なる『三四郎』の世界が浮かび上がってきたんです」

漱石山房記念館を見学する川口さん。写真は漱石の書斎を再現したコーナー。

書斎内の調度品などは県立神奈川近代文学館、書棚に並ぶ洋書は東北大学附属図書館の協力により再現された。

- 川口

- 『三四郎』の登場人物と街とが響き合っているように、カフェと街との関係も密接なもの。長生きするカフェは、必ずその土地に必要とされる雰囲気を持っています。土地から切り離しては、カフェも人も存在することができないんです」

漱石が描く世界への気付きとカフェとを結び付けて発想する川口さんは、「カフェを書く」のではなく「カフェを読む」と表現します。誰もが簡単に発信をできる時代。だからこそ、彼女は「書く」という発信よりも「読む」という受信を大切にしているそうです。

では、彼女は一体、どんな思いで文章を書いているのでしょうか? そんな質問を投げ掛けると、コーヒーカップに描かれた名前のない黒猫を見つめながら、こんな言葉を口にします。

- 川口

-

文章を書くときには、『みんなに伝わるように』と書くのが基本ですよね。その一方で、誰もが100%納得する文章なんて、この世に存在しないと思っています。

だから、私が文章を書くときに考えているのが、『もう一つの惑星にいる双子の自分に向けて書く』ということ。自分と共通点の多い、けれども距離の離れた他者に向けて書くことによって、読者の心のどこかには響くように意識しているんです」

川口さんの視点でカフェの歴史をたどった戦後カフェ年表も掲載される著書

『東京カフェを旅するー街と時間をめぐる57の散歩ー』(平凡社/2010年)

特に近年、紙からWebへと文章を読むメディアが変わる中、川口さんは「読み手は複雑な比喩表現などを受け入れられなくなっているかもしれない」と感じているといいます。

- 川口

- 世の中には、何かを切り捨てる文章があふれているし、一部の人からは、そんな態度がかっこいいと思われている。けれども、私は自分の文章で何かを言い切ったり、切り捨てたりはしたくない。何かを断定した時に、こぼれてしまうものが多すぎるから」

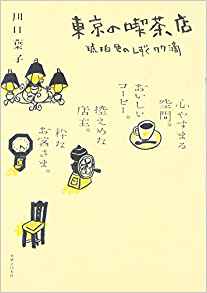

若手編集者と川口さんとの対話がコラム形式で入り、喫茶店入門としても最適な著書

『東京の喫茶店ー琥珀色のしずく77滴ー』(実業之日本社/2011年)。

本特集の前編で登場した茶房・武蔵野文庫も掲載されている

「このカフェはおしゃれだ」、例えばそんなありふれた断定表現は、「おしゃれ」という記号が独り歩きすることによって分かりやすくなる一方、そのカフェが持っている他の魅力を見えづらくさせてしまうでしょう。川口さんは、言葉を使いながらも、言葉にしてしまうことでこぼれ落ちてしまうことを、そっと拾い上げているのです。「言葉にできること」と「言葉にできないこと」、そのあいだで、川口さんはカフェの魅力を読み取っているのでした。

そんな川口さんに対して、あえて答えづらい質問。一体、カフェの魅力って何ですか?

- 川口

-

そうですね…。カフェは、豊かな空間だと思っています。ただ、その豊かさは数値には還元できないもの。30分間ボーッとすることによって何かを生産するわけではないし、お金を生み出すこともない。

それは、役に立たない時間なんです。でも、そんな時間こそが人を支えています。効率主義の世の中から外れた時間を、自分の中で持つことができる。全く役に立たない時間って、本当に素晴らしいもの。カフェを知ることは、その目には見えない価値を知ること。自分の中に、その豊かさを共有することができるんです。

いいカフェが持つ、そうした役に立たなさに魅力を感じるし、それを愛しているんです」

誰よりもカフェを、そして、そこで生まれる豊かさを知る川口さん。これまで、全国各地のカフェを紹介してきた彼女の活動は、決して情報の提供にとどまるものではありません。その言葉が描くのは、カフェだけではなく、カフェを通じて出会うことのできる、人生においてかけがえのないものなのでした。

■CAFE SOSEKI

住所 : 新宿区早稲田南町7

漱石山房記念館内

TEL : 03-3205-0209(漱石山房記念館代表)

営業時間: 10:00~17:30(L.O. 17:00)

定休日 : 月(祝日の場合は翌平日)・年末年始

- 川口 葉子(かわぐち・ようこ)

- 文筆家、ライター、喫茶写真家。早稲田大学第一文学部卒業。全国のカフェ・喫茶店を取材し、1999年にWebサイト「東京カフェマニア」をスタート。最新刊『名古屋カフェ散歩』(祥伝社黄金文庫)のほか、『京都カフェ散歩』(祥伝社)『東京の喫茶店』(実業之日本社)『東京カフェを旅する』(平凡社)『東京カフェの最高の一皿』(大和書房)『本のお茶』(角川書店)など著書多数。雑誌、Webなどでカフェやコーヒー特集の監修、記事執筆など多岐に活躍する。

- 取材・文:萩原 雄太

- 1983年生まれ、かもめマシーン主宰。演出家・劇作家・フリーライター。早稲田大学在学中より演劇活動を開始。愛知県文化振興事業団が主催する『第13回AAF戯曲賞』、『利賀演劇人コンクール2016』優秀演出家賞、『浅草キッド「本業」読書感想文コンクール』優秀賞受賞。かもめマシーンの作品のほか、手塚夏子『私的解剖実験6 虚像からの旅立ち』にはパフォーマーとして出演。http://www.kamomemachine.com/

- 撮影:加藤 甫

- 編集:横田 大、裏谷 文野(Camp)

- デザイン:中屋 辰平、PRMO