近頃「カーボンニュートラル」という単語を耳にする機会が増えてきました。「カーボンニュートラル」とは、温室効果ガスの排出量と吸収量の均衡を目指すこと。日本政府は2020年10月、2050年までのカーボンニュートラル実現を目指すことを宣言しました。早稲田大学でも、2021年11月に「Waseda Carbon Net Zero Challenge 2030s」を宣言し、翌年には「カーボンニュートラル社会研究教育センター」を設置。未来を革新するためのさまざまな取り組みを進めています。

とはいえ、カーボンニュートラルが自分にどう関わるか、分からないという学生も多いはず。そこで今回、カーボンニュートラル社会研究教育センターの林泰弘所長に、早稲田ならではの「カーボンニュートラル」との向き合い方や具体的な施策について伺いました。さらに、実際にカーボンニュートラル実現に向けた研究に打ち込む学生の声も紹介。最後には、早稲田アリーナの「省エネポイント」訪問ツアーに案内します!

INDEX

カーボンニュートラルに向けた、早稲田独自の取り組みとは?

▼林所長が語る「早大生は“プッシュ型”だからこそ社会を変えられる」

▼早大院生も実感! “ワンチーム”でカーボンニュートラルを進める大切さ

省エネな建物・早稲田アリーナ その裏側をご案内!

早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2023(WOI2023)

カーボンニュートラルに向けた、早稲田独自の取り組みとは?

林所長が語る「早大生は“プッシュ型”だからこそ社会を変えられる」

カーボンニュートラル社会研究教育センター 所長/理工学術院 教授

林 泰弘(はやし・やすひろ)

早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了。博士(工学)。2009年4月より早稲田大学先進理工学部教授。2014年7月よりスマート社会技術融合研究機構(ACROSS)機構長。2022年12月よりカーボンニュートラル社会研究教育センター所長。主な専門は電力工学。次世代エネルギーマネジメントシステムの研究開発を通して、低炭素で持続可能な社会の構築を目指す

——「Waseda Carbon Net Zero Challenge」とは何か、そして「カーボンニュートラル社会研究教育センター」の役割を改めて教えてください。

「Waseda Carbon Net Zero Challenge」で掲げている大きなミッションは3つ。「最先端研究」と「人材育成」、そして「キャンパス内におけるカーボンニュートラルの達成」です。

このうち、「人材育成」では各学部を横断する取り組みが求められていますし、「最先端研究」では企業との連携など、官民学の三位一体の取り組みが重要です。その際、各学部との連携を図るかじ取り役を担い、企業と大学とのハブ役となるのが「カーボンニュートラル社会研究教育センター」なのです。

——「人材育成」の観点で、早稲田大学ならではと言える取り組みは何でしょうか?

「カーボンニュートラル社会」と聞くと、地球温暖化を防ぐためにCO2削減だけに取り組めばいいの? と誤解されがちです。でも実際には、経済圏や産業、環境といった社会基盤を変えてしまう、とても大きな話です。

つまり、理工系を中心としたテクノロジー領域だけでなく、環境、社会、経済、時には心理学的アプローチも必要です。一つの分野だけに特化した「専門バカ」だけでは実現できないんです。

そこで早稲田大学では、2022年度から、カーボンニュートラルをテーマとした全学副専攻「カーボンニュートラルリーダー」を新たに設置。文系・理系の枠を越えた全学部生が参加できる教育プログラムを展開することで、在学中はもちろん、卒業後も世界各国のあらゆる業界においてカーボンニュートラルを推進できる人材輩出を目指しています。

中でも、必須科目の一つ「カーボンニュートラルと社会」(GEC設置科目)では、経済学、法学、社会学、経営学など、それぞれの分野のエキスパートである7人の教授によるオムニバス形式で、国内外の具体的事例や最新トピックスについて学びを深められます。非常に人気の授業で、春学期は想定していた定員以上の申し込みがあったんですよ。

——では「最先端研究」、特に官民学の三位一体の取り組みにはどんなものがありますか?

「交通未来都市」を掲げる栃木県宇都宮市の例をご紹介しましょう。宇都宮では、ごみ発電による電気で走らせる次世代路面電車、LRTが最近話題になりました。さらに、現在運行する164台のバスを電気で走る「EVバス」に変えたいという意向があります。

しかし導入にあたっては、走行途中にガス欠ならぬ「電欠」は起きないか、発電コストは見合うのか、といったさまざまな問題があります。そのデータ面での検証を私たち林研究室で担当しました。

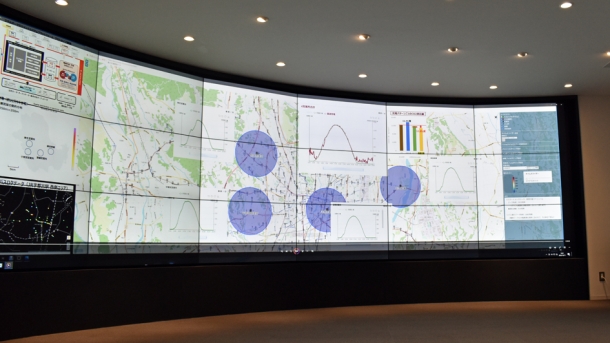

さらに、この検証結果をもとに「社会実証をやってみるべきだ!」と、内閣府事業(※)に申し込んだところ採択され、2023年10月から本格導入に向けた実証研究がスタート。デジタルツインという技術を用い、実在する都市からデータを収集し、双子のようにコンピューター上で再現した都市の中で、実証を進めています。

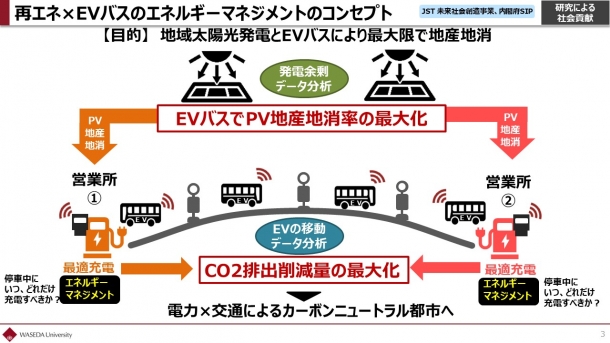

写真左:宇都宮市でのEVバスプロジェクトのコンセプト図

写真右:実際のシミュレーション結果の様子。早稲田キャンパス121号館にて

(※)科学技術振興機構(JST)が研究推進法人を務める、戦略的イノベーション創造プログラム(通称SIP)第3期課題「スマートエネルギーマネジメントシステムの構築」。

——そういった最新の取り組みも「カーボンニュートラルリーダー」で学ぶことができるのでしょうか?

はい、できるんです! 実際私の講義では、この宇都宮の事例を1コマかけて熱く語っています(笑)。私だけでなく、内閣府が進めるさまざまな戦略会議で座長や審議委員を務める何人もの先生が、この授業を担当しています。だから国の最新動向も把握することが可能です。

そもそも今、早稲田大学は教育面以上に、研究面で世界から注目を集めています。企業と一緒に研究に取り組む「産学共同研究」に積極的で、その成果を論文として発表する教員の割合が世界4位という高い水準にあります。

早稲田大学がすごいのは、国内外で実際に取り組まれている最先端研究のポイントを優しくかみ砕いて講義に落とし込み、学生が学べる体制を整えているところ。まさに、「研究」と「教育」を両輪として動いています。

ですから、カーボンニュートラルについて学びを深めたい学生であれば、ぜひ来年度からでも「カーボンニュートラルリーダー」を受講して積極的に質問してほしいですね。また、講義以外でも11月9日(木)、10日(金)に開催する「早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2023」など、カーボンニュートラルの話題に触れることができる機会は多々あります。ぜひ参加してみてください。

——学生自身も能動的に動くことで見えてくるものが多そうですね。

早大生は、実際に自分から攻めていく“プッシュ型”が多いのが素晴らしいです。また、分からないことは仲間と調べる“巻き込み力”を持っている学生も多いです。

「カーボンニュートラル社会」とは、結局、未来の自分たちの話。皆さんだって毎日電気やガスを使うし、乗り物で移動もするでしょうから、生活面とも密接に関わってくるわけです。だから人ごとと思わず、世のため人のためとマインドを高く持って、実現に向けて動いてほしい。自分事として考えることができれば、早大生ならではのバイタリティーや巻き込み力を生かして、何か事を成せますから。

そして、日本が目標としている2050年に向けて、私の世代がずっと最前線の研究をできるわけではありません。今の研究課題をさらに発展させ、実現していくのは皆さんの世代です。駅伝のように、われわれのタスキを皆さんがつないでいってほしいと思います。

121号館にて

取材・文:オグマナオト(2002年第二文学部卒)

撮影:小野 奈那子

▲トップに戻る

早大院生も実感! “ワンチーム”でカーボンニュートラルを進める大切さ

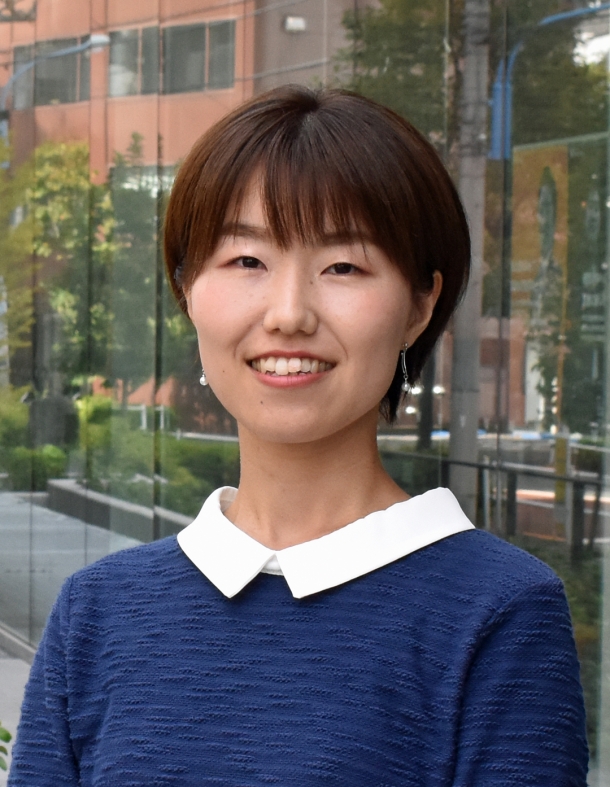

大学院先進理工学研究科 修士課程 2年 加藤 夏乃(かとう・なつの)

環境問題に直接アプローチできるのが理由で、林研究室を選びました。大学1年のとき、ニュージーランドに語学留学したのですが、日常生活の中に溶け込む環境意識の高さに驚き、関心が高まりました。この研究室ならば、エネルギー面からカーボンニュートラルの実現や、環境問題の解決に貢献できるはずと考えたんです。

私の研究テーマは、電力と交通のセクターカップリングです。セクターカップリングとは、異なるインフラ分野間でエネルギーを融通することで、課題を解決したり、新たな価値を創出したりする考え方のこと。具体的には、EVバスを用いて、再生可能エネルギーを地域で有効活用するための研究をしています。EVバスは再生可能エネルギー由来の電力を使うことで、CO2を排出しないで走行できる一方、適切な充電や放電を行わないと、電力系統に負荷を掛けてしまいます。そこで、バスの運行状況も維持しつつ、電力面でも最適な充電スケジュールを導き出そうと試みています。

世界中で、たくさんの人がさまざまな分野でカーボンニュートラル達成に向けて尽力しています。私は、この同じ目標を持つ人たちを“ワンチーム”のように感じていて、自分自身の研究の意義と希望につながる活力になっています。文系・理系にかかわらず、それぞれの形で“一緒に”カーボンニュートラルに向けて進むことが大切なのです。

省エネな建物・早稲田アリーナ その裏側をご案内!

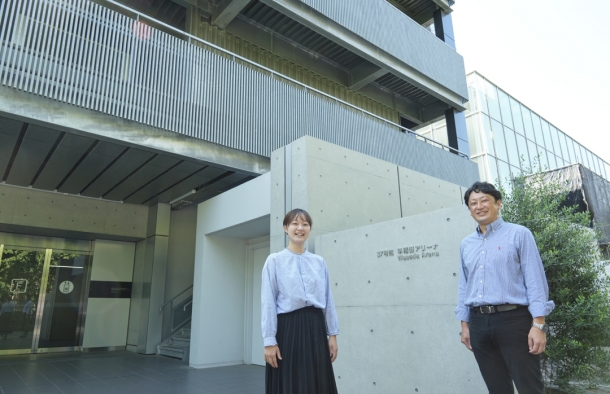

入学式や卒業式などのイベントで使われる、戸山キャンパスの早稲田アリーナ。実は、2023年1月にSDGs建築賞を受賞するなど、新しいだけでなく非常に省エネな建物なのをご存じですか? 今回、企画・建設課の職員である田中さんに、早稲田アリーナの省エネポイントをたくさん教えていただきました!

企画・建設課 田中 聡(たなか・さとし)

早稲田ウィークリーレポーター 教育学部 2年 渡辺 詩乃(わたなべ・しの)

早稲田アリーナ高層棟(37号館)前にて(左から)渡辺さん、田中さん

田中:最初のポイントは、高層棟の屋上にある太陽光パネル。地上からは見えないのですが、どのくらい発電しているのかは、このモニターで一目見て分かるようになっています。

モニターはスターバックスコーヒー横にある

田中:早稲田アリーナの屋上に1mほど土を盛ってできているのが「戸山の丘」です。神田川から早稲田キャンパス、そして江戸時代の頃は庭園だった戸山公園へとつながる「緑のネットワーク」を形作るため、たくさんの植栽を施しました。

さらに、大階段上のガラス屋根で受けた雨水を、地面に敷いた砂利を通じて地下の水槽にため、日常の水やりに利用しています。緑を保つのにもエネルギーをほとんど使わない点が2つ目のポイントですね。

写真左:戸山の丘は自生植物も育ちやすい環境になっているそう

写真右:雨水の貯水量はなんと約220トン!

田中:早稲田アリーナに入ってみましょう。ここは地中にあるので、温度が約18度で安定しているのが特徴です。さらに、熱を蓄えやすいコンクリートで作られていたり、真上の戸山の丘のおかげで直射日光が当たらなかったりと、どの季節でも室内温度を維持しやすい環境が整っていて、空調を動かす必要があまりありません。

アリーナ内部には自動換気システムがあるほか、LED照明を使うなど、快適かつ省エネな環境を実現している

田中:ただ、卒業式や入学式など、人が多いと室温を維持するのが難しいことも。そんなときには、アリーナ地下の蓄熱水槽を利用した空調システムを使います。この水槽には、地下熱を利用して18度ほどの安定した水がためられています。季節を問わず一定温度の水を空調に使うことで、空調を動かすのに過度なエネルギーを使わずに済む、というのもエコなポイントですね。

普段は入れない設備機械室へ! 省エネな早稲田アリーナを実現するための心臓部

渡辺

戸山キャンパスはおしゃれな場所というイメージが強かったのですが、こんなにエコな場所だとは! しかも早稲田アリーナは、同規模かつ標準的な建築物と比較して、エネルギー消費量を50%以上抑えていることを示す「ZEB Ready認証」を受けているとのこと。今回、多くの省エネポイントを聞けば納得です。

撮影:石垣 星児

▲トップに戻る

早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2023(WOI2023)

WOIとは、「研究の早稲田」実現に向け、大学で行われている最先端研究や大学発ベンチャーの紹介、企業関係者による講演などを実施する、産学官連携イベントです。

「今年は、佐藤恒治社長(トヨタ自動車株式会社)、品田正弘社長(パナソニック株式会社)など、多くのトップ企業の社長が登壇予定です! こんな豪華メンバーがそろうなんて、後にも先にもこれが最後。ぜひ多くの早大生に来てほしいですね」(林所長)

開催日:2023年11月9日(木)、10日(金)

開催場所:大隈記念講堂、121号館(対面実施)

Webサイト:https://waseda-oif23.jp/

※一部のプログラムの参加には、事前申請が必要です。申し込みはこちらから

【次回フォーカス予告】11月13日(月)公開「読書特集」