(左から)勝部さん、伊藤さん、小林さん

学部で学んだ知識や理論を基に、さらに発展的・専門的な研究を行う大学院。ただ、「理系の学生向けなのでは?」「就職しづらくなる?」など、イメージ先行で実情が分からない、そもそも大学院に行く意味や将来像を描きにくい、という学部生もいるかもしれません。そこで今回は、現役の早大大学院生2名と学部プログラムを利用してフランスはパリで大学院生活を送る国際教養学部(SILS)出身の学生をインタビュー。それぞれが大学院に求めたもの、大学院に入る前の不安と実情、将来の展望について聞きました。さらに、指導教員からのコメントや、大学院に関するよくある質問も掲載。これを読めば、謎のベールに包まれた大学院が、ぐっと身近で現実的な将来の選択肢の一つに変わるはず!

▼商学研究科:伊藤 浩介(商学部出身)

「大学院での2年間は、ビハインドでなく人生のアドバンテージになる」

▼日本語教育研究科:小林 和香子(法学部出身)

「頭が痛くなるほど考え、とことん議論できるのが大学院の楽しさ」

▼パリ政治学院:勝部 万貴(国際教養学部出身)

「研究一筋でなく、ジェネラルな学び方を選択できるのが欧州の大学院の魅力」

◎大学院に関するよくある質問

大学院での2年間は、ビハインドでなく人生のアドバンテージになる

大学院商学研究科 修士課程 2年 伊藤 浩介(いとう・こうすけ)

――大学院に進学しようと思ったきっかけは?

――大学院に進学しようと思ったきっかけは?

本格的に考え出したのは大学3年生を終える春休み頃です。同じ研究室の4年生とチームを組んで卒業論文のテーマとなる研究を一緒にやっていたのですが、そのときにはじめて、仮説を立てて自分で立証する「研究」というものの面白さ・魅力に気付くことができました。

その頃、もともと学部卒業後の進路として考えていたのは、「就職」「留学を含めた海外大学院進学」「語学留学・ワーキングホリデー」の三つでした。ただ、コロナ禍で留学が難しくなったこと、また、両親から「普通に就職するのもいいけど、2年間思い切り勉強してみるのもいいんじゃないか」と勧められたこともあり、大学院進学を考えるようになりました。

――大学院に進む前の段階での不安や心配事はありましたか?

指導教員の村瀬先生と、商学部の卒業式で

もちろんありました。僕の中で大学院は、「自分の手の届かないような優秀な人が行く場所」というイメージがあったので。研究三昧の人たちの中で自分なんかがついていけるのか、どれだけの時間を投入しないといけないのか、という点は特に心配でした。

ただ、学部時代から現在の指導教員である村瀬俊朗先生(商学学術院准教授)に進学を勧められたこともあり、思い切って大学院進学を決断して正解でした。

学部時代に引き続き、村瀬先生の下で組織行動論における「リーダーシップ」をテーマに研究を重ねています。自分がこんなにも研究することが好きだとは予想外でしたね。進学前の心配事はきれいに払拭(ふっしょく)できています。

――修士課程修了後の将来の選択肢はどのように考えていますか?

大学院に入る前は、自分の将来に対してぼやけた印象がありました。実際に入ってみた結果、今は博士課程も面白いだろうなと考える自分もいますし、シンクタンクなどに入って研究していく人生もアリだなと感じていますが、いずれにせよ何かを突き詰めたいです。大学院で一つの分野に没頭できたからこそ、今後自分がやってみたいこと、道筋がはっきり見えてきました。

村瀬先生の言葉の受け売りになってしまうのですが、「社会人になってから割ける学びの時間は非常に少ない。むしろ、大学院の2年間で学んだ時間のアドバンテージは早々覆せるものではない」と。焦って社会人になるよりも、大学院でしっかり専門性を身に付けることができれば、2年という時間はビハインドではなく、むしろアドバンテージになるんじゃないかなと思っています。

――伊藤さんは修士1年目の秋から半年間、イタリアのボッコーニ大学への留学も経験しました。留学で得た学びはなんでしょうか?

大学院に対する考え方が日本とイタリアで全く違っていました。そもそもイタリアでは、就職のために大学院に進学している人もかなり多く、講義にも100人以上が参加していました。その分、受講生のバックグラウンドもさまざまで、勉強に対するモチベーションも日本とは違います。こうした文化の違いを感じられたことは、いい経験になりました。

ボッコーニ大学の院生の仲間たちと、インテル・ミラノ対FCバルセロナのサッカー観戦。右端が伊藤さん

――大学院進学を考えている学部生にアドバイスやメッセージをお願いします。

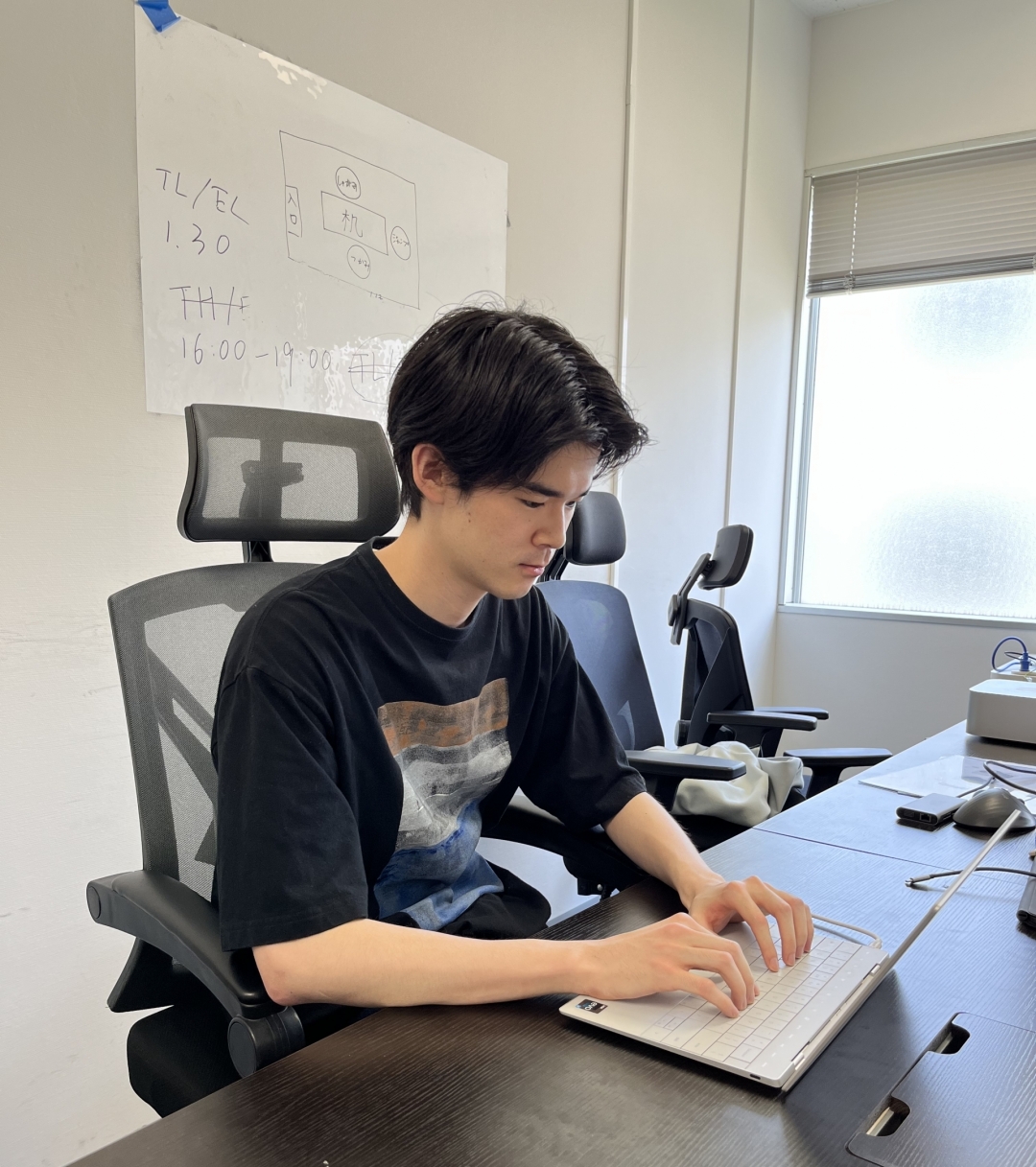

プログラミングの勉強にもハマっている伊藤さん。研究室にて

日本の教育制度としては、みんな高校から大学に進学して4年間で卒業する、という「横並び感」があります。でも、社会に出ると「社会人」というくくりはあれど、それぞれ全く異なる道を進むことになると思います。

もしかすると、大学院に進むことで「社会人になれていない負い目」を心配する人もいるかもしれません。でも、むしろこれからの時代、それぞれが独自の人生を歩むフェイズに来ているはず。周りに流されず、興味があるようなら、勇気を持って飛び込んでみてください。

指導教員から一言!

村瀬 俊朗准教授(商学学術院)

大学院は特別な人だけが行く場所なのでは? という心配は無用です。「立場が人を作る」と言うように、「学部生」から「院生」という肩書に変わって1カ月も経つと、どの学生も意識の持ち様が変わり、ものすごく勉強するようになりますから。伊藤さんも同じ心配を抱きつつ商学研究科に進みましたが、今では非常に難しい英語の論文を週に3本輪読、その他国内外問わずコンサルや総研が書いた大量の論文を読み、企業に向け分かりやすく書き換えて提出、という膨大なインプットとアウトプットをこなし、メキメキと力をつけています。大学院って、技術的専門的領域を学ぶところではあるけれど、最終的には「新しい世界の仕組みを理解する」というロマンの追求ができる他にはない貴重な場所だと思うんです。そんなワクワクだらけの知の冒険に一緒に挑戦してみませんか?

大学院商学研究科Webサイト:https://www.waseda.jp/fcom/gsc/

頭が痛くなるほど考え、とことん議論できるのが大学院の楽しさ

大学院日本語教育研究科 修士課程 2年 小林 和香子(こばやし・わかこ)

――法学部だった小林さんが日本語教育研究科に進学した理由はなんでしょうか?

――法学部だった小林さんが日本語教育研究科に進学した理由はなんでしょうか?

大学3年生の時に就職するかどうするかで悩み、将来やりたいこと・やりたい仕事を改めて考えました。その選択肢の中で、海外で日本語教育に携わりたいという希望が芽生え、調べたところ、早稲田大学の大学院に日本語教育研究科があると知ったことが大きなきっかけです。

――海外で日本語教育に携わりたい、と思った理由は?

大きく二つあります。一つは、所属していたボランティアサークル「チャータースクールへの教育支援〜ハワイ編〜」の活動で大学2年生の時にハワイに行き、実際に日本語や日本文化を教える経験をしたこと。そのとき、こんなに楽しそうに日本のことを学んでくれる人がいるんだと驚いたことが忘れられなかったんです。

もう一つは、もともと私自身の大きな目標として、社会にある差別や偏見を少しでも無くすことに貢献したい、という思いがあったからです。互いの文化を学び、他言語を学ぶことで「お互いの違い」を認め合えるようになれば、結果的に少しでも差別や偏見を減らすことにつながるのではないかと考え、日本語教育に携わることを目指すようになりました。

――大学院進学にあたって、誰かに相談しましたか。

両親には相談したのですが、周りで大学院に進んだ人がいなかったので、その点は心細かったです。ただ、日本語教育研究科が入試説明会を開催していて、そこで現役の大学院生や先生方と直接お話ができ、進学に関する相談などができたのはとても助かりましたね。

私の場合は学内選抜で、入試において筆記テストはなく、志望動機と研究計画書を提出し、面接試験で選抜されました。研究計画書を書くのは初めてでしたが、たくさんの先行研究を読んで自分が何を学びたいのかを考えながら、なんとか書き上げることができました。

――日本語教育研究科にはどの学部出身者が多いでしょうか? また、小林さんはその中で実際にどんな研究をしていますか?

同期の半分は留学生です。あとの半分は日本出身で、教育学部や文学部出身者が多いですね。一緒に学ぶ学生の国籍もキャリアも年齢も多様で、さまざまなバックグラウンドを持った人と関われるのも特徴だと思います。

現在の私の研究テーマは、「日本語教育教材における『無意識の偏見』」です。例えば、教科書に登場する女性はお母さんである場面が多い、といったジェンダーバイアスが散見されます。こうした視点で、日本語教育で使われている教材を研究しています。

担当の小林ミナ先生(国際学術院教授)はすごく温かく、真摯に向き合ってたくさんのアドバイスをくださるので、いつも本当に多くのことを学んでいます。今年度からは、研究室のゼミ(週2コマ)と早稲田大学日本語センターで日本語を教える実習(週2コマ)の他、週2日のアルバイトでも研究内容に近い日本語教育に関わる業務を担当できたりと、充実した日々を過ごせています。

研究テーマに関する、批判的談話研究の文献

――将来設計を含めて今後のプランは?

海外の日本語教育機関で教師として働きたいと思っています。私も大学院に入る前は、就職が難しい といった話を聞いたりもしていましたが、実際にはそんなこともなく、私の周りでは日本語教師や日本語教育に関わる仕事を選択する人もいますし、就職活動をして別の分野の民間企業に就職する人もいます。

――法学部での学びが生きていると感じることは? また、学部時代と比べて勉学の忙しさはどう変わりましたか?

法学部では法律をもとに論理的思考力が求められます。その点は、修士論文を書いたり、レポートを書いたりするなかでしっかり生かせていると思います。

大学と大学院の違いは、課題の多さ以上に、頭が痛くなるほど考えるところだと思います。もちろん、学部のときも考えることはたくさんありましたが、大学院では「なぜ自分はこう思うのか・こう考えるのか」を突き詰めて考えることが多くなりました。

研究室の合宿で訪れたフランスのボルドー・モンテーニュ大学での集合写真。一番左が指導教員の小林先生、前列の右から3人目が小林さん

月1ペースであるゼミ発表でも、学生同士で納得がいくまで議論を重ねます。大変なことも多いですが、学部生の後半はコロナ禍のため対面で話し合う機会がほとんどなかったので、大学院でとことん議論ができるのは楽しいですね。一緒に頑張れる仲間がいるからこそ、大変さを乗り越えられているんだと思います。

指導教員から一言!

小林 ミナ教授(国際学術院)

上にフランスのボルドー・モンテーニュ大学を訪れたゼミ合宿の写真がありますが、これは先方との交渉から、授業・施設見学を組み込んだスケジュール作成まで、小林さんが中心となって取りまとめて実現したものなんです。また、琉球大学に話を聞いてみたい先生がいるということで、自ら企画し大学の予算を使った招へい講演も実現させました。日頃の研究以外でも、自主的にいろいろなことを学ぼうとする行動力が身に付き、本当に頼もしい大学院生に成長したと感じますね。日本語教育研究科は学部を持たない独立研究科です。そのため、学部生にとってどんな勉強をするのかイメージを持ちにくいかもしれません。私たち日本語教育研究科ではグローバルエデュケーションセンターで日本語教育の副専攻コースを展開しています。興味がある学部生はそういった授業から日本語教育の奥深さ・幅広さを体験してみてはいかがでしょうか。

大学院日本語教育研究科Webサイト:https://www.waseda.jp/fire/gsjal/

取材・文:オグマナオト(2002年第二文学部卒業)

「研究一筋でなく、ジェネラルな学び方も選択できるのが欧州の大学院の魅力」

パリ政治学院 国際関係学 修士課程 1年 勝部 万貴(かつべ・まき)

――パリ政治学院の修士課程に進学した経緯を教えてください。

早大入学当初の私の目標はSILSのダブルディグリー制度を使って2年生から北京大学に留学することでした。しかし、無事に北京大学への切符を手に入れたものの、コロナ禍で流れてしまって…。それからしばらくして、学部の友人から5BMプログラム(※)の第1期生を募集している情報を教えてもらったんです。小中学生の頃台湾に住んでいたこともあり、中国政治に興味を持っていましたが、規制が厳しい中国で勉強するより、欧州のように離れたところから中国の政治を勉強するのもいいのでは、と視点を変え、そこからは一気に目標をシフトチェンジ。ゼミの先生と手探りで研究計画書などを作成・提出し、無事に学内選考、パリの本選考を通過、4年生の9月から晴れてパリ政治学院に進学しました。

(※)国際教養学部とパリ政治学院(Institut d’Etudes Politiques de Paris: Sciences Po)との学士・修士5年プログラムのこと。両大学の定める修了要件を満たすことで、4年目修了時に早稲田大学国際教養学士号が、5年半目(9月入学者は5年目)でパリ政治学院修士号が授与される。毎年度5名を上限とし、派遣を行う。

パリの中心街に位置するパリ政治学院。官僚や政治家、国際機関職員などを多く輩出している

――ちょうどこの夏で1年がたちます。パリでの大学院生活はいかがですか。

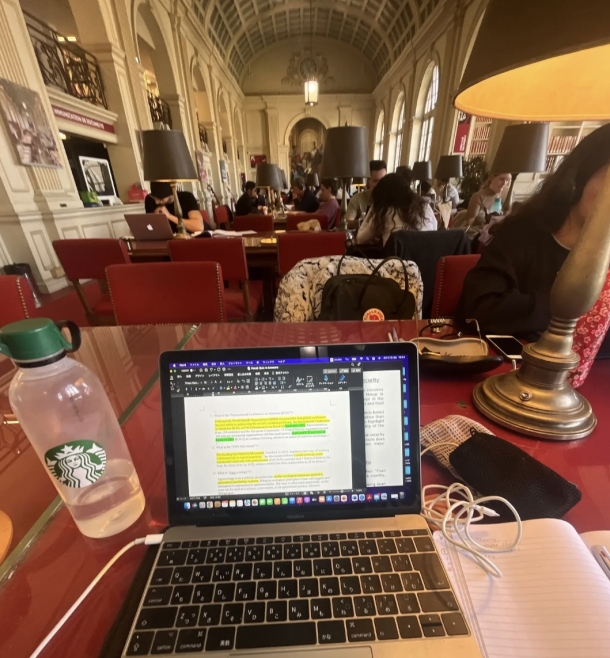

勝部さんが暮らす寮がある、国際大学都市国際館内の図書館。毎日授業が終わると夜までこもって勉強しているそう

ヨーロッパでは大学に進学するなら修士や博士まで進むのが当たり前、学士までだと「なぜ? もったいない」と不思議がられることに驚きました。就職するなら修士号を持っているほうが断然有利。そういう風潮がベースにあるからか、一つの研究内容を究めるというより、自分が働きたい分野について広く勉強するような研究科が多く存在します。私が今所属しているコースも、国際機関で働くために必要な国際問題に関する知識をジェネラルに学べるプログラムになっています。

とはいえ、勉強はかなりハード。早稲田ではGPAを意識して結構勉強したつもりですが、今は当時の6、7倍は勉強している感覚です(笑)。3時間論文を書き続けるような試験も多く、付け焼き刃では到底太刀打ちできません。

――これからの目標と将来の展望は?

この秋から修士2年目の最終セメスターが始まります。パリ政治学院では、インターンシップ、論文執筆、もしくは留学が必須で、私はインターンシップを選択する予定です。現在、経済協力開発機構(OECD)などパリにある国際機関やシンクタンクに狙いを定め、ラブレターのごとくインターンの申し込みメールを送り続け、自分を売り込んでいます。

修士課程修了後は、そのままヨーロッパで国際機関に就職するのが目標。しばらくは日本に帰国せず、この地で自分の基盤を作っていくことに注力したいと考えています。

――大学院進学を考えている学部生にアドバイスやメッセージをお願いします。

渡仏前は就職する友人と比較して1年半も社会人になるのが遅れてしまう…という不安が多少ありましたが、なんて小さなことを考えていたのだろうと思うほど、2年前の自分では想像がつかないくらい視野も将来の可能性も広がったと自負しています。海外の大学院と聞くと敷居が高いと感じるかもしれませんが、ゆくゆくはグローバルな世界で働きたいと考えている学生は、大学院に進学し修士号を取ることを強くお勧めします!

パリ14区の南端にシテ・ユニヴェルシテ―ルという学生・研究者用の寮があり、敷地内は日本館をはじめ、米国、ドイツ、スイスなど世界各国の名前を冠した建物が立地する。勝部さんが暮らす「チュニジア館」の仲間たちとの1ショット。「留学生として異文化を体験することに興味があったので、日本館以外を希望し、チュニジア館に派遣されました」(勝部さん)

国際教養学部5BMプログラムについて:https://www.waseda.jp/fire/sils/students/abroad/

大学院に関するよくある質問

Q. 大学院に進学した際の学費や奨学金が気になります。

A. 学費の情報は、入学センターWebサイトで一括して確認できます。

また、早稲田大学では、大学院生向けの多様な奨学金を用意しています。奨学課Webサイトでは、奨学金の一覧、奨学金申込から採用までのスケジュールおよび奨学金制度の採用実績(受給状況など)についても掲載していますので、確認してみましょう。加えて、研究科独自の奨学金制度も多く、入学前に申請し、入学後に受給できる奨学金制度を用意している場合もあります。さらに、全研究科の博士後期課程在学生を対象とした奨学金も充実しています。

Q. 修士課程を修了するのに2年かかる、というのが長く感じます。

A. 研究科によっては修士課程1年制を設けている場合があります。さらに、学部在籍中から先取り履修をすることで、2年分の学びを1年に凝縮して身に付ける「学部・修士5年一貫修了制度」を設けている研究科もあります。

Q. 就職状況が気になります。

A. 大学院生の就職活動では、学部生と比較して、さらに「課題解決力」を期待されるようになります。研究生活(自ら課題を設定し、仮説を立て、検証・分析し、結果を論文にまとめたり、プレゼンをしたりする)を通して「課題解決力」を身に付けることができれば、業種の選択の幅がぐっと広がります。

各研究科修了生の就職率・就職先はキャリアセンターWebサイト(2022年度の情報は7月頃公開予定)や各研究科Webサイトで公開しています。

Q. 学部卒業後、一度就職してから大学院に入り直すことを検討しています。

A. 社会人経験を積んでから、早稲田大学大学院で学び直す方も多く、中には社会人入試、AO入試などを実施している研究科もあります。また、働きながら学ぶ学生のために、夜間に授業を開講している研究科もあります。入学センターの専用Webサイトを活用し、自身のライフスタイルに合った研究科を探してみましょう。

6月10日(土)大学院合同相談会

早稲田大学大学院進学を目指す方を対象として、多くの研究科が一堂に会する個別相談会を開催します。

大学院進学をすでに決意している方だけでなく、大学1~3年生の方(他大学生も含む)や、進路の一つに大学院進学を視野に入れている方の参加も大歓迎。各研究科などの教職員との個別相談を通じて、大学院に関するさまざまな悩みを解消しましょう。詳細はWebサイトを確認してください。

- 日時:2023年6月10日(土)12:00~17:00

- 場所:早稲田キャンパス 総合学術情報センター国際会議場(18号館)※予約不要

大学院に関する詳細な情報は、各研究科のWebサイトなどで発信しています。また、入学センターWebサイトでは入試情報を始め、大学院の幅広い情報を提供しています。

▼他の研究科に在籍する大学院生について知りたい人は、下記リンク先のバックナンバーもチェックしてみましょう!

【次回フォーカス予告】6月5日(月)公開「東伏見キャンパス特集」