早稲田大学の前身、東京専門学校開校の地でもある早稲田キャンパス。構内には、坪内博士記念演劇博物館、會津八一記念博物館、早稲田大学歴史館、国際文学館(村上春樹ライブラリー)の四つのミュージアムがありますが、実は他にもあちこちに数多くの建築・芸術・美術作品が点在しています。今回は創立記念特集として、日頃から学内の案内役を務めているキャンパスツアーガイドの学生に、早稲田キャンパス内の文化資源を紹介してもらいました。普段何気なく過ごしているキャンパスを改めて見つめ直してみましょう!

INDEX

▼構造設計者は東京タワーの生みの親! 大隈記念講堂

▼門だけど門じゃない? 大学の玄関口 正門

▼こんなのあるって知ってた? 石像&鉱物

▼早稲田キャンパス内に22点も! 藪野健先生の絵画作品

▼昔はなんと野球場だった! 総合学術情報センター・中央図書館

紹介してくれるのはこの2人!

キャンパスツアーガイド

社会科学研究科 修士 1年 鈴木 梨央(すずき・りお)

政治経済学部 4年 木村 勇翔(きむら・ゆうと)

(左から)木村さん、鈴木さん。大隈記念講堂前にて

「キャンパスツアーガイド」って?

1989年から実施し、2025年7月には累計参加者数が40万人を突破した「キャンパスツアー」。最大の魅力は“現役の早大生が大学構内をガイドをする”という点で、この「ガイド」を「キャンパスツアーガイド」と呼んでいます。中学生・高校生、保護者の方々、校友、その他海外など多方面からいらっしゃるツアー参加者をお迎えするために、学生ガイドは約半年に及ぶトレーニングを積んで、“大学の魅力を伝えるプロ”としてガイドデビューをします。

構造設計者は東京タワーの生みの親! 大隈記念講堂

まず初めに訪れたのは、早稲田大学を象徴する建物である大隈記念講堂。入学式や卒業式だけでなく、サークルのイベントなどでも使われるため、ほとんどの学生が一度は訪れたことがあるはず。そんな大隈記念講堂のトリビアを聞いてみましょう。

ちなみに、1960年代にテレビ放送された『ウルトラセブン』第29話「ひとりぼっちの地球人」に大隈記念講堂が一瞬登場するそう

鈴木:大隈記念講堂は1927年に建築され、現在は国の重要文化財に指定されています。注目すべきは、左側にある大きな時計塔。今も1日6回(8、9、12、16、20、21時)厳かな鐘の音を響かせるこの塔の高さは約38mで、初代ウルトラマンの身長(40m)と同じぐらいです。

38mという数字は中途半端にも感じますが、昔の単位で表すと125尺。初代総長大隈重信が提唱した「人生125歳説」にちなみ、早稲田大学では「125」という数字を大切にしていて、そこから時計塔の高さも決まったといわれています。

木村:当時建築学科の教授だった佐藤功一先生と助教授だった佐藤武夫先生が設計し、東京タワーなどの建設にも携わった内藤多仲教授が構造を担当。早稲田のシンボルと東京のシンボルが実は同じ人の手によるものというのも、ちょっと誇らしいですよね。全体的なデザインは、ノーベル賞の記念晩餐会の舞台として知られるスウェーデンのストックホルム市庁舎を参考にしているそうです。

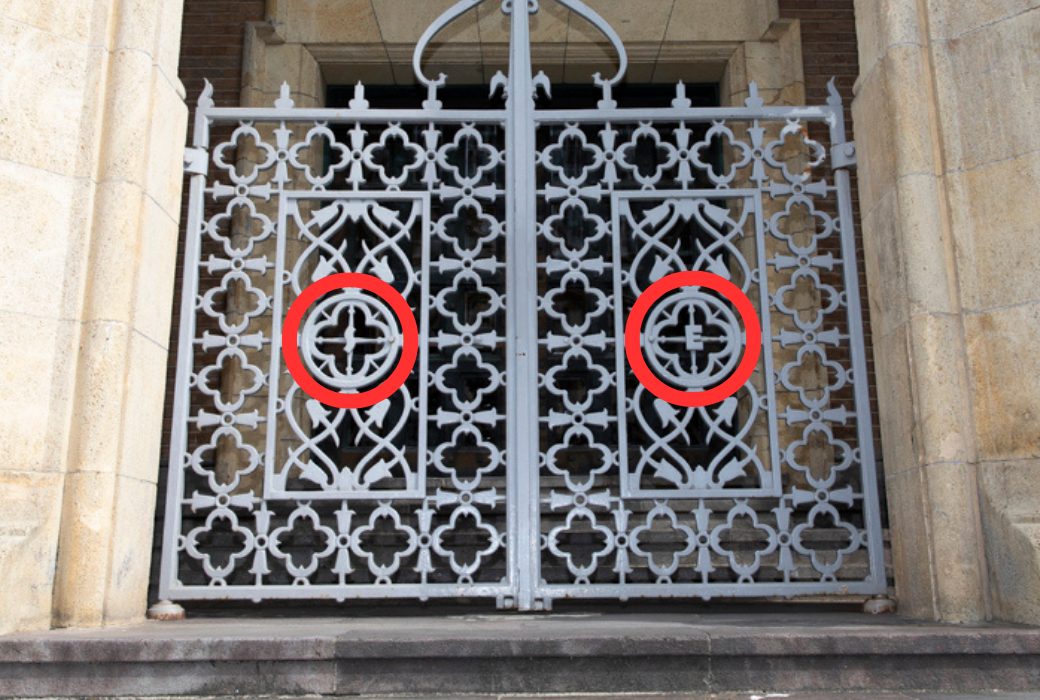

講堂の入り口には計6枚の鉄扉があり、よく見ると中心の円の中には1枚ずつ「W」「A」「S」「E」「D」「A」の文字が。写真は中央にある「S」と「E」の扉(左)。鉄扉は結構な重量で、開けるのは一苦労!(右)

鈴木:随所に四つ葉のクローバー風の模様があしらわれているのも特徴で、これは大隈家の家紋「裏梅剣花菱(うらうめけんはなびし)」がモチーフになっています。大隈記念講堂以外でも、早稲田大学のさまざまな場所にこのクローバー模様が隠れています。ぜひ、キャンパスを巡って見つけてみてください!

木村:ちなみに、大隈記念講堂とUni.Shop & Cafe 125の間に立つピンク色の小屋は、元々は1902年に建築された大隈重信邸の守衛詰め所です。1945年5月の空襲で全焼した旧大隈邸で唯一残った建物であり、大学構内に現存する最も古い建築物として歴史を紡いでいます。

現存する一番古い建物。大隈記念講堂前にあり、現在はUni.Shop & Cafe 125の倉庫として使われている

門だけど門じゃない? 大学の玄関口 正門

早稲田キャンパスに通う多くの学生が通るであろう正門。けれど、よく考えたら門がない…? 実は、これには大事なメッセージが込められているそうです。

木村:一般的に「門」と聞くと、東京大学の赤門のように物理的な門を思い浮かべるはず。しかし、早稲田大学には門だけでなく、門柱や塀もありません。夜間と入学試験期間だけはアコーディオン型の開閉式の門扉が使用されますが、それ以外の時間は誰でも自由に出入りできるため、「無門の門」と呼ばれています。

鈴木:この「無門の門」は、二つの観点から「開かれた大学」であることを示しています。一つは、学びたい人を拒まず、誰にでも開かれているということ。現在、一般選抜、総合型選抜、内部進学、社会人入試などいくつもの入試形態があることに象徴されるように、多様なバックグラウンドを持った人が集う場所である、という意味です。

もう一つは、物理的に開かれた大学であること。周辺にある保育園や幼稚園の散歩コースにもなっているなど、地域の方々も自由に行き交い、いつでも誰でも自由に出入りできる。門がないからこそ境界線がない「地域に開かれた大学」であることを示しています。

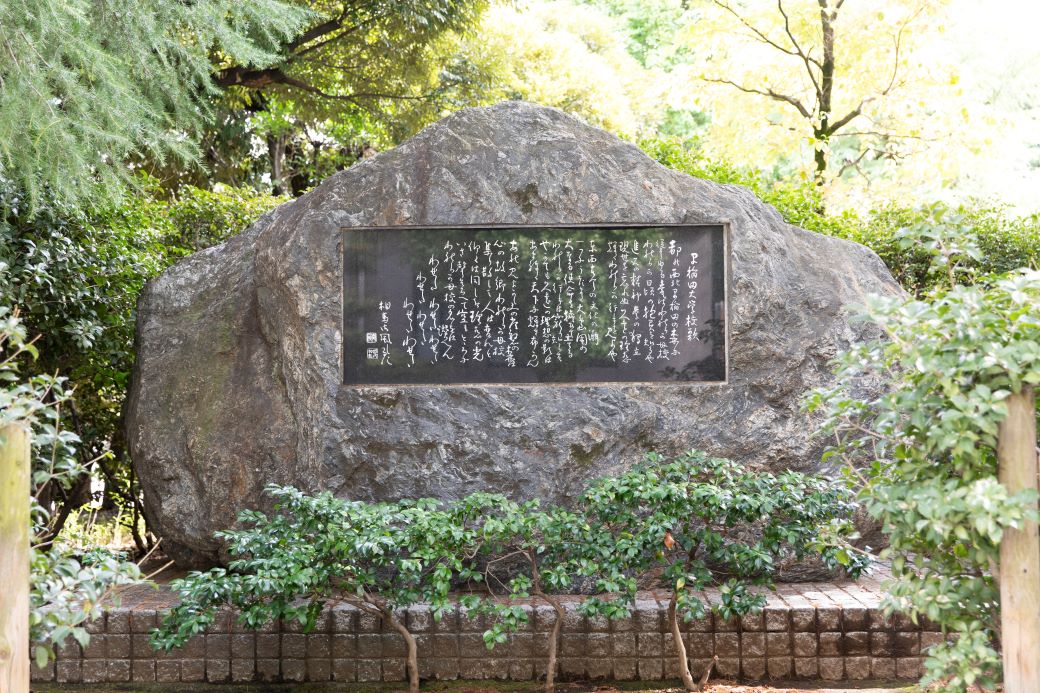

写真左:正門に隣接する形で建つ1号館。中にある歴史館では、大学の歴史に関するさまざまな資料を無料で見ることができる

写真右:正門を入って左手には、早稲田大学校歌の石碑が。ぜひチェックしてみよう!

木村:犬の散歩コースにしているご近所の方や、ご年配の方がキャンパス内でスケッチしている風景もよく見かけます。また、この正門の隣にある1号館は、2024年12月に歴史的価値のある「東京都選定歴史的建造物」として認定されました。

こんなのあるって知ってた? 石像&鉱物

次に訪れたのは2号館と14号館。建物の周囲をよく見ると、石像や珍しい鉱物の展示が! 詳しく見ていきましょう。

木村:キャンパス内には、意外と知られていない石像がいくつもあります。例えば、2号館(會津八一記念博物館)脇、通用門警備室の裏手から南門へ通じる小道付近には「石人(せきじん)」「法首(ぽくす)」「濟州童子(ちぇじゅどうじ)」「石羊(せきよう)」といった石像が設置されているんです。

「石人」は本来、お墓を守るために設置されるもの。美術史研究が専門だった會津八一(1906年早稲田大学文学科卒)が面影橋近くの骨董屋で買い求めたものだそうです。また、「法首」と「濟州童子」はなんと朝鮮伝来の石像で、大学創立125周年を記念して韓国の高麗大学校校友会から寄贈されました。

左上から時計回りに、石人、法首、濟州童子像、石羊

鈴木:「石羊」も朝鮮伝来です。王陵や墓の守護として置かれていたもので、今では2号館の教職員入り口を守護するように2台並んで設置されています。キリスト教・仏教研究家で早稲田大学名誉講師だったエリザベス・アンナ・ゴルドン夫人が寄贈してくれた2,000点を超える資料の一つです。

「石羊」。ぷくぷくワセダベアと一緒にパシャリ

木村:14号館の脇には、貴重な鉱物も設置されています。これは、2001年に北海道様似町(さまにちょう)に本社を構える株式会社南組から寄贈されたもの。教育学部理学科地球科学専修の授業(地球科学実習)の一環として、過去50年以上にわたり早大生が毎年様似町を訪れていることから交流があり、貴重な岩石標本が贈られました。「マントルからの手紙」と題された鉱物は、2,300万年前頃の日高山脈の隆起に伴って約60kmの深部から地表に上昇した「カンラン岩」です。

その隣、「大陸地殻深部からの手紙」と題された鉱物は、「ミグマタイト質トーナル岩」と「片麻岩(へんまがん)」の2種類が並びます。どちらも新生代始新世から中新世(5,300〜1,500万年前)にできたもので、形成過程の違いが表面の模様になって表れています。

マントルからの手紙(左)と、大陸地殻深部からの手紙(右)

鈴木:「深海底からの手紙」と題された鉱物は、プランクトンの殻が深海底に堆積して形成された「層状チャート」と呼ばれる堆積岩。海洋プレートの移動により約1億年をかけて数千km以上運搬され、白亜紀前期(約1億2,000万年前)に東アジアを縁どっていた海溝にまで達して大陸に付加するという、壮大な旅を経て形成された鉱物です。キャンパスで悠久のドラマを味わってみるのはいかがでしょうか?

深海底からの手紙。チャートとは、微細な石英の結晶からできている堅く緻密な堆積岩のこと

早稲田キャンパス内に22点も! 藪野健先生の絵画作品

屋内に入ってみると、いくつかの建物に大きな絵が飾れていることに気付きました。これらは全て同じ作者によるもので、早稲田だけでなく世界各地の風景や建物が緻密に描かれています。今回は、8号館と14号館内にある二つの作品を見てみましょう。

鈴木:キャンパス内には、早稲田大学栄誉フェローで日本藝術院会員を務める画家・薮野健(やぶの・けん)名誉教授の絵画がいくつも掲示されているんです。早稲田キャンパス内だけでも22点、その他西早稲田キャンパスや附属高校にも飾られています。

藪野健先生って?

1943年生まれ。1969年、早稲田大学大学院文学研究科芸術専攻美術史修士課程修了。早稲田大学芸術学校教授、早稲田大学基幹理工学部表現工学科教授を経て、2014 年より早稲田大学栄誉フェロー、名誉教授、維持員。2018年早稲田大学芸術功労者。文化推進部参与。日本藝術院会員、二紀会理事、府中市美術館前館長。早稲田大学の創成期から現在に至るキャンパスの風景を「藪野ブルー」と称される深い青空を背景として多数の作品に描き続けています。

1943年生まれ。1969年、早稲田大学大学院文学研究科芸術専攻美術史修士課程修了。早稲田大学芸術学校教授、早稲田大学基幹理工学部表現工学科教授を経て、2014 年より早稲田大学栄誉フェロー、名誉教授、維持員。2018年早稲田大学芸術功労者。文化推進部参与。日本藝術院会員、二紀会理事、府中市美術館前館長。早稲田大学の創成期から現在に至るキャンパスの風景を「藪野ブルー」と称される深い青空を背景として多数の作品に描き続けています。

木村:8号館正面入り口から2階へと登る階段の先にある絵のタイトルは、「眼(まな)ざし注がれる時」。ローマ、イスラム教、カトリックの各時代が混じり合った、不思議な階段の町が描かれています。階段の先に階段の絵があることで、その世界観にスッと入りこむことができるのではないでしょうか。

14号館1階にある絵のタイトルは「集り散じて」。創立125周年を記念して描かれたもので、校歌の一節にあるように「同じき理想の光」の下に「集まり散じる」人々が描かれています。

昔はなんと野球場だった! 総合学術情報センター・中央図書館

最後に訪れたのは、早稲田キャンパス北門を出て道路を挟んで目の前にある中央図書館。入り口広場付近には、何やら野球に関する胸像や石碑が。これは一体?

1987年の安部球場。詳細はこちらの記事をチェック!

木村:中央図書館のあるこの場所は、1987年まで「安部球場」と呼ばれる野球場でした。日本で初めて始球式が行われた場所であり、投げたのは大隈重信です。他にも、日本初のナイトゲームやプロ野球初の実況中継、映画にもなった「最後の早慶戦」もこの場所で行われるなど、日本野球の歴史にさまざまな足跡を残しています。

その栄光の歴史を示すのが、安部磯雄と飛田穂洲(すいしゅう)の胸像です。安部磯雄は早稲田大学野球部の初代部長で、早稲田だけでなく日本野球の技術・文化の発展に貢献したことから「日本野球の父」と称される人物で、その功績をたたえる意味で、「安部球場」と呼ばれるようになったそうです。

安部磯雄胸像(左)と、飛田穂洲胸像(右)。大学野球をけん引してきた東京六大学野球連盟は、2025年で100周年を迎える

飛田穂洲は早稲田大学野球部の初代監督を務めた人物です。「一球入魂」という言葉を生み、高校野球や大学野球の発展にも尽力したことから「学生野球の父」と呼ばれています。

鈴木:野球部の寮と球場は東伏見へ移転し、球場があった場所には1991年、現在の中央図書館ができました。蔵書数は290万冊以上。さらに、中央図書館以外にも早稲田には20を超える図書館や資料室があり、総蔵書数は 600万冊超! 慶應義塾大学の総蔵書数が約500万冊だそうで、蔵書数の早慶戦ではわれらに軍配が上がる、というのも誇らしい点です。

いかがでしたか? 普段見過ごしているものを改めて見返すことで、もっと早稲田の魅力に気付くはず! ぜひ、新鮮な目線で散策してみてくださいね。

取材・文:オグマナオト(2002年第二文学部卒業)

X:@oguman1977

撮影:橋本 千尋

【次回フォーカス予告】10月24日(金)公開「読書特集」