2022年の終わり頃から、「ChatGPT」をはじめとする生成系人工知能(以下、生成AI)が大きな話題を呼んでいます。ChatGPTは入力欄に聞きたいことを打ち込むと、まるで人と話しているかのように答えを返してくれる対話型のAIです。その利便性の高さから、従来の検索エンジンに替わる新たなツールとして注目されています。

こうしたAIは私たちの暮らしや未来をどう変えていくのでしょうか。また、私たちはAIとどう付き合っていけばいいのでしょうか。今回は早大生が実際にChatGPTを体験した上で、早稲田大学の「AIロボット研究所」の尾形哲也教授と河原大輔教授に話を聞きました。

※2023年5月8日の取材時点の情報です。

ChatGPT(Chat Generative Pre-trained

Transformer)は、米国のOpenAI社が2022年11月に公開した対話型の生成AIです。現在はバージョンアップを重ねてGPT-4が公開されており、ますます性能を高めています。

ChatGPTなどの生成AIへの関心の高まりを受けて、早稲田大学でも公式に「生成AIなどの利用について」見解を発表しました。

それだけ注目されている生成AIとは、どんなものなのか。まずは実際に、早稲田ウィークリーレポーターで教育学部2年の渡辺詩乃さんに、ChatGPTを試してもらいました。

ChatGPTを使うのは今日が初めてですが、周りの友だちや先輩の中には使っている人もいるようです。特に就職活動のエントリーシートを作るのに利用している話を聞いたときは、「そんな実用的に使ってるの!?」とびっくりしました。

私もChatGPTに興味はあったので、試すのが楽しみです! 早速、考えてきた3つの質問をChatGPTに投げ掛けてみます。

大学にはどんな意義がありますか?

質問を打ち込んで送信してすぐに、ChatGPTが文章を生成し始めました! まるで人がタイピングしているみたいに文章が出てくるんですね。なんだか不思議です。

大学にはさまざまな意義があります。以下にその主な意義を挙げます。

1.知識の習得:大学は専門的な知識を学ぶ場であり、自分が興味を持つ分野の知識を深めることができます。これにより、将来のキャリアや自己成長に役立てることができます。

2.研究や発見:大学は新しい知識や技術の発見・開発の場でもあります。学生や教員が研究を行い、新たな発見や技術革新をもたらすことで、社会全体の発展に貢献します。

(原文ママ)

確かになぁ。割愛しますが、実際には以下の項目にも詳しい説明が書いてあります。

3.論理的思考力や問題解決能力の向上

4.人間関係の構築

5.グローバルな視野の獲得

6.社会貢献

(一部を抜粋。原文ママ)

回答は納得のいく内容だし、それをこんなに論理的に分かりやすくまとめられるのはすごいですね。

では、次の質問をしてみます。

『早稲田ウィークリー』の最新情報を教えてください。

申し訳ありませんが、私の知識は2021年9月までの情報が最新です。そのため、「早稲田ウィークリー」の最新情報を提供することはできません。

(以下略。原文ママ)

あれ? 答えられないみたいですね。調べてみると、ChatGPTはどうやら今のところ、2021年9月以降の情報には対応できないようです。

では、次はこの質問。

コミュニケーションにおいて、一番大切なものは何ですか?

コミュニケーションにおいて、一番大切なものは「相手へのリスペクト(尊重)」です。(中略)リスペクトに基づくコミュニケーションには、以下の要素が含まれます。

1.積極的なリスニング

2.オープンマインド

3.相手の感情や立場を尊重する

4.明確なコミュニケーション

5.ボディランギュージ

(一部を抜粋。原文ママ)

うーん、その通りに思えます。最新情報に弱いという点はあるけれど、これだけの回答がすぐに返ってくるのは驚きですね。

今後、ChatGPTのような生成AIは世の中をどのように変えるのでしょうか。いろいろと気になることが出てきたので、今回はAIに詳しい、早稲田大学「AIロボット研究所」の尾形哲也教授と河原大輔教授にお話を聞いてみたいと思います!

TETSUYA OGATA

早稲田大学 AIロボット研究所 所長/理工学術院 教授

早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。2020年から早稲田大学次世代ロボット研究機構「AIロボット研究所」の所長を務める。認知発達ロボティクス研究とディープラーニング(深層学習)の技術を基盤に、日常生活で人間をサポートするAIロボットの研究を行う。近年は料理など、人間には簡単にできるが、ロボットがやるには難しいタスクを学習させるための研究に取り組む。2023年には、文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)を受賞。

DAISUKE KAWAHARA

早稲田大学 AIロボット研究所 研究所員/理工学術院 教授

京都大学大学院情報学研究科博士後期課程修了。博士(情報学)。京都大学大学院情報学研究科で准教授を務めたのち、2020年から現職。人間が日常的に使用する自然言語をコンピュータに理解させるための「自然言語処理」を専門とする。2019年頃から日本語の大規模言語モデルの開発に携わる。文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)などを受賞。

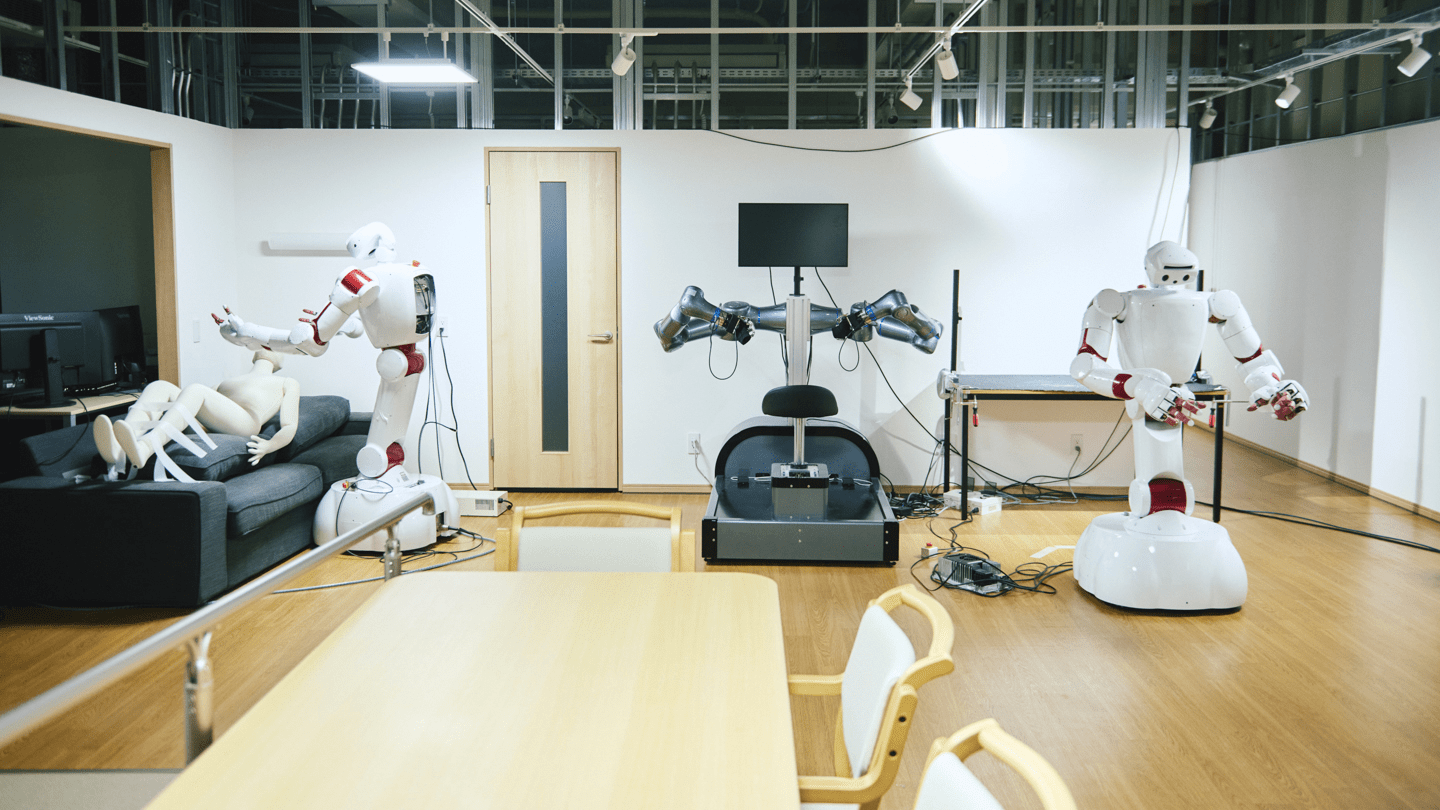

早稲田キャンパス 120-5号館内のムーンショットプロジェクト用の実験部屋(カフェを再現したエリア)にて

先生方、今日はよろしくお願いします! 私は先ほど初めてChatGPTを使ってみたのですが、質問に対してすぐに的確な答えが返ってくるので驚きました。先生方はChatGPTのような生成AIの現状や動向について、どのように見ていますか?

初めて触ると驚きますよね。それは私たちも同じで、ChatGPTの精度にはびっくりしているんです。ただ、ChatGPTの技術自体はかなり以前から研究者の間では知られているものだったので、いずれこうしたツールが出てくるだろうとは予想していました。とはいえ、想像よりも5年位は早い登場でしたね。

5年! それだけ技術の進歩が早いということですね。

そうなんです。河原先生はChatGPTに使われている自然言語処理を専門としていますが、先生としてはいかがですか?

ChatGPTの基になった「GPT」というAIが登場したのは、2018年でした。当時、 既にGPTは世界を変えたと言っていい性能を持っていて、自然言語処理の専門家の間では話題でした。そのGPTが、さらに賢くなって2022年にChatGPTとして登場したわけです。性能が上がっていることは予想していましたが、ChatGPTはその想像のさらに上をいく性能だったので私も非常に驚きました。

そうだったんですね。そもそも、ChatGPTはどんな仕組みで動いていて、具体的に何がすごいのでしょうか?

最新のChatGPTのアルゴリズムについては、論文になっていないので分からないことが多いです。ただ、ChatGPTの前身となる「InstructGPT(GPT-3.5)」のバージョンまでは論文が出ています。それによると、基本的に機械学習と呼ばれる方法を使っていて、この学習を膨大な量のテキストで行っています。それに加えて「こういう質問が来たらこう返しなさい」というような、質問と回答のペアを人間の手でつくって学習させる強化学習が施されています。

つまり、ChatGPTは膨大な学習データと人間による調整の組み合わせでできているんですね。

はい。今述べた通り、技術そのものに新規性があるわけではないんです。しかも、日本語に関しては英語よりも大幅に学習データが少ないはずですが、なぜか流ちょうにそれらしい返信をしてきます。この点が一体どうなっているのかは、私たち専門家にとっても謎なんです。

ニュースを見ていると、ChatGPTを活用したサービスがどんどん生まれたり、ChatGPTを業務に導入する企業が出てきたりと、さまざまな動きがあります。先生方が生成AI関連で注目されていることはありますか?

私はChatGPTがあくまで米国製のAIであるにもかかわらず、日本語についても高い精度を持っていることに注目しています。本来の安全保障の観点でいえば、アメリカの一企業が日本語で入力された情報を握っている状態はどうなんだろうという懸念もあるので、私たち日本の専門家が早く日本製の日本語AIを開発しなければと思っています。

私はロボットが専門なので、その分野との連携には注目していますね。そもそもChatGPTは言語モデルなので、できることは「質問に対して答える」ことだけです。ところが、最近ではそうした言語モデルとしての機能にとどまらず、他の生成AIやツールと組み合わせることで、例えばイラストを描くこともできます。

テキストや画像、音声などさまざまな形式の情報を処理できるAIを「マルチモーダルAI」と呼びますが、ChatGPTはまさにマルチモーダルの方向性を歩んでいるように思えます。

そうなると、実世界のさまざまなデータと生成AIが接続する日も近いのではないかと感じるんです。実世界のデータを取り込み、処理した結果をロボットによる動作として出力するとしたら、それはまさに私が目指す汎用(はんよう)型ロボットの姿と重なります。

汎用型ロボットといえば、尾形先生が所長を務める早稲田大学の「AIロボット研究所(※1)」は政府が推進する「ムーンショット目標(※2)」に参加しているそうですね。

(※1)認知発達ロボティクス研究と深層学習技術を基盤として、「AIロボットの社会実装における社会問題解決」などのテーマに取り組んでいる研究所。

(※2)内閣府が「人々の幸福(Human Well-being)」の実現を目指して掲げている目標のこと。

そうですね。ムーンショット目標では、社会課題を解決するために、社会、環境、経済の3つの領域から9つの目標を設定しており、早稲田大学も携わっています。中でもムーンショット目標3の「2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現」することを目指して、家事や介護、看護、治療などを自律的に実行可能なスマートロボット「AIREC(アイレック)」の開発に取り組んでいます。

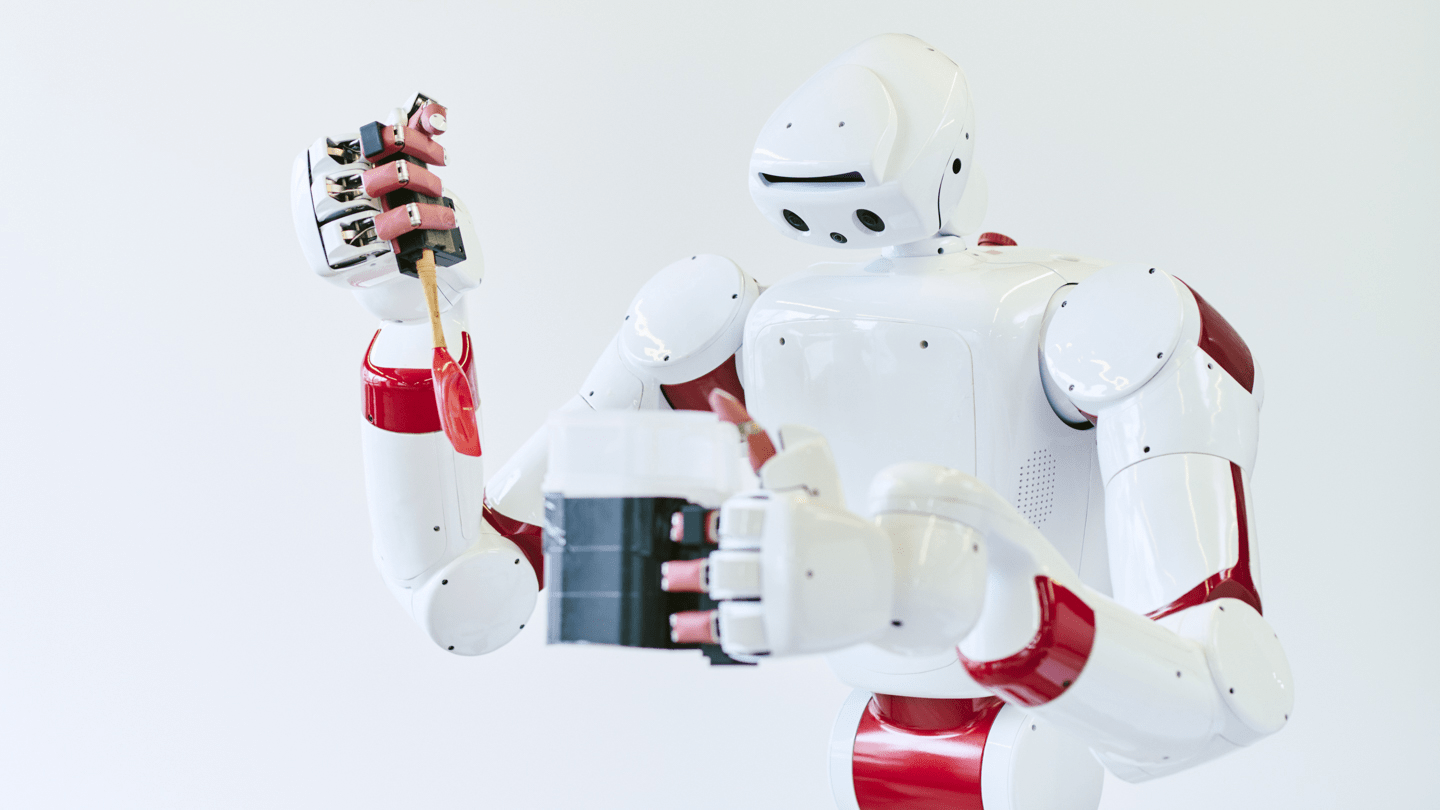

料理ができるように、必要な動作についても研究している(写真は、ものを混ぜる前の動作)

120-5号館内にあるムーンショットプロジェクトの部屋は、家を再現した造りで、「AIREC」を使った実験が行われている

現在は、ロボットにとって困難な動きである、手や指を使った操作の向上に挑戦している段階です。併せて、AIによる動作学習をさせています。実は、早稲田大学は人型ロボット研究の分野で最も長い歴史を持っているんですよ。

そうだったんですね!

今回、私はChatGPTに大学の意義についてなど、3つの質問をしました。回答をご覧になって、先生方はどう思われますか?

回答がとても理路整然としていて明快ですね。ちょっと無難すぎるくらいですが(笑)。でも無難な回答が確実に返ってくるというのも、実はすごいことなんですよ。過去には過激だったり偏ったりした回答で問題になったAIもありましたから。ChatGPTは無難な回答がきちんと出るように調整されているんだと思います。

ただ、ChatGPTは2021年9月までの情報しか参照しないからか、『早稲田ウィークリー』の最新情報は答えてくれませんでした。

そこは答えてほしかったですね(笑)。これは現状でのChatGPTの弱点と言えますが、いずれ対応されるでしょう。

実際、マイクロソフトの検索エンジン「Bing」はChatGPTの技術を活用していますが、そちらでは最新情報も出せるようですからね。

ChatGPTは、再度同じ質問をしても違う回答が返ってくるので、そこも面白いところですよね。たぶん、回答を都度ばらつかせるようなパラメーター(※3)が振ってあるんじゃないかな。

(※3)機械やシステム、ソフトウエアなどの仕組みに対して、外部から影響を与える値のこと。

そういうところも人間と近いですね。人間も、その時々で同じ質問に違う答えを返しますよね。

そうそう、つまり文脈なんですよ。ChatGPTは質問の前にやりとりした内容も踏まえてそのときに適した答えを返してきます。会話の文脈を踏まえられると、急に人間らしさが感じられるようになるんですよね。

先生方は、これからChatGPTのような生成AIが社会に対してどんな影響を与えるとお考えですか?

既にそうなりつつありますが、間違いなく社会に大きなインパクトを与えていくと思います。仕事や学業のサポートに使えば効率化でき、アイデアの壁打ちもできる。プライベートでは雑談相手になるし、いろいろな使い方が考えられます。今、多くの人が生成AIをどう生かすか思案しているところでしょう。

一方で、あまりにもいろいろなことができてしまうので、注意すべきこともあると思います。例えば、ネット上の情報は基本的に生成AIに参照されることになると考えた方がいいでしょう。その点を不快に感じる人もいると思います。

悪用の可能性もありますか?

ありますね。ChatGPTではできないように設計されていると思いますが、サイバー犯罪者が、コンピュータウイルスのプログラムを他の生成AIに作らせようとするかもしれません。

もちろん、生成AIの開発企業はそうしたリスクを避けるように考えていると思います。とはいえ、AIの分野はまだ発展途上なので抜け道を探す人もいるでしょうし、そこはイタチごっこになるかもしれませんね。

そうなると怖いのは、生成AIを規制すべきだという空気が世の中で過剰に醸成されることだと思います。今は改善されていますが、以前、ドローンが墜落すると危険だと過剰に規制され、ドローンの研究開発が進みづらくなったことがあるんです。

生成AIも同じことにならないように、先回りして法学の専門家の意見を聞きながら、適切な規制をすることが必要だと思います。

生成AIのメリットは計り知れないので、使えなくなってしまうと大きな問題ですからね。

ChatGPTのような生成AIは、今後の社会に必須の存在になるのでしょうか。

私たちがスマホを手放せなくなったように、必要不可欠になっていくと思います。生成AIにより、あらゆる分野で効率化が図られ、単純作業は人がする仕事ではなくなるでしょう。結果として、人間はもっと創造的な、本当に大事なことを中心に行う社会になると思います。

生成AIにはメリットもデメリットもあるけれど、今後は欠かせないツールになっていくということですね。では、私たち大学生はどう向き合っていけばいいでしょうか。

河原先生もおっしゃるように、ChatGPTなどの生成AIを使わない手はありません。むしろ、使いこなす能力が今後必要になるでしょう。とはいえ、AIに課題の核となる部分を全部やってもらおう、という使い方にはリスクがあります。現状、生成AIの回答にはまだかなり間違いがありますし、間違いだらけのレポートをそのまま提出すれば、当然評価は下がります。

つまり、生成AIを使いこなすには、「回答の間違いを正せる力」が必要です。そのためには、レポートで書く内容を自分自身でしっかりと理解しておきましょう。自分で理解して書けるけれど、効率化のために補助としてAIを使う、というイメージですね。

あくまで「作成物の責任は自分で持つ意識」が大切です。課題にAIを利用してもいいかどうかは先生によって意見が分かれると思うので、私個人の意見ですが。

尾形先生のおっしゃる通りだと思いますね。生成AIの回答に対して、本当に正しいのか考える「批判的思考」が大事です。

そして私たち教員側も、課題の出し方や評価方法を変えるなどして対応する必要があるでしょうね。なにしろ、生成AIのあまりの変化の早さに私たちも対処しきれていないところがあるので。

ちなみに、先生方も生成AIは使用されているんでしょうか。

使っていますよ。アイデアを出させたり、論文のタイトルをどう思うか聞いたり、そういう壁打ち相手みたいな使い方をしています。

同じく、アイデア出しをさせたり、英語の論文の下書きを洗練された表現に直させたりしています。

先生方のお話を聞いていると、生成AIを上手に使いこなせるようになりたいと思いました。でも、これからもっとAIがなんでもできるようになったら、大学に通う意義ってなんだろうと考えてしまいます。

ただ質問して答えてもらうだけなら、確かに生成AIでできてしまうかもしれません。でも、大学では最先端の知識を、さまざまな分野の研究をされている先生方から得ることができます。これは得難い貴重な体験だと思いますよ。

それに、生成AIが答えるのは全てネットにある情報で、既に知られている知識だけです。まだ世界の誰も知らないことをAIは教えてくれないし、新たな問題を見つけて解決していくこともできません。知識の探求・研究によって新たな発見があるかもしれない点は、大学の一番面白いところです。

それから、人間関係の構築も大学の大事な機能です。人と人がつながることはとても意味のあることで、大学はそれができる場ですから。

…私の今の答えですが、渡辺さんがChatGPTに答えさせた「大学の意義」に大体同じことが書かれていますね(笑)。

では最後に、早大生にメッセージをいただけますか。

生成AIの登場は、本当に大きなインパクトがありました。今後、AIがどのように進化していくのか、社会がどうなっていくのかについては、正直に言って私たちにも予想がつきません。

ただ、生成AIが登場したことで大学でしかできないことや人間にしかできないことが、より明確になったと言えます。たまたま授業で隣に座った人、同じサークルに入った人、そして研究室で一緒に研究した人…そういった出会いを大事にしながら、学びを深められる場にしてほしいと思います。

田中愛治総長が、学生が身に付けるべき力として「たくましい知性、しなやかな感性、ひびきあう理性」が大事だとおっしゃっていますが、まさにその通りだと思っています。生成AIの登場で、さらに際立った知性が必要になるので、育んでいってほしいですね。人間にしかできない、発見・発明する力や創造性を大事にしてください。

私自身は、生成AIについてメディアなどでネガティブな意見も目にしていたので、今日まで使うことを躊躇(ちゅうちょ)していました。でも、先生方のお話を伺って、私も批判的思考を持ってツールを上手に使い、知識を洗練させていきたいと思いました。今日はありがとうございました!

編集・デザイン・コーディング:サムライト株式会社

取材・文:山田井 ユウキ

撮影:井手 勇貴

イラスト:豊島 ゆうな