- Featured Article

「総合知」を養う学生たちの姿(5)

特集:総合知、世界へのまなざし

Mon 10 Nov 25

特集:総合知、世界へのまなざし

Mon 10 Nov 25

安全保障の研究を深化させる カーボンニュートラル副専攻での学び

学部時代に抱いた問題意識を追究すべく大学院で新たな分野に挑戦

大学院アジア太平洋研究科1年 乙供 恭崇さん

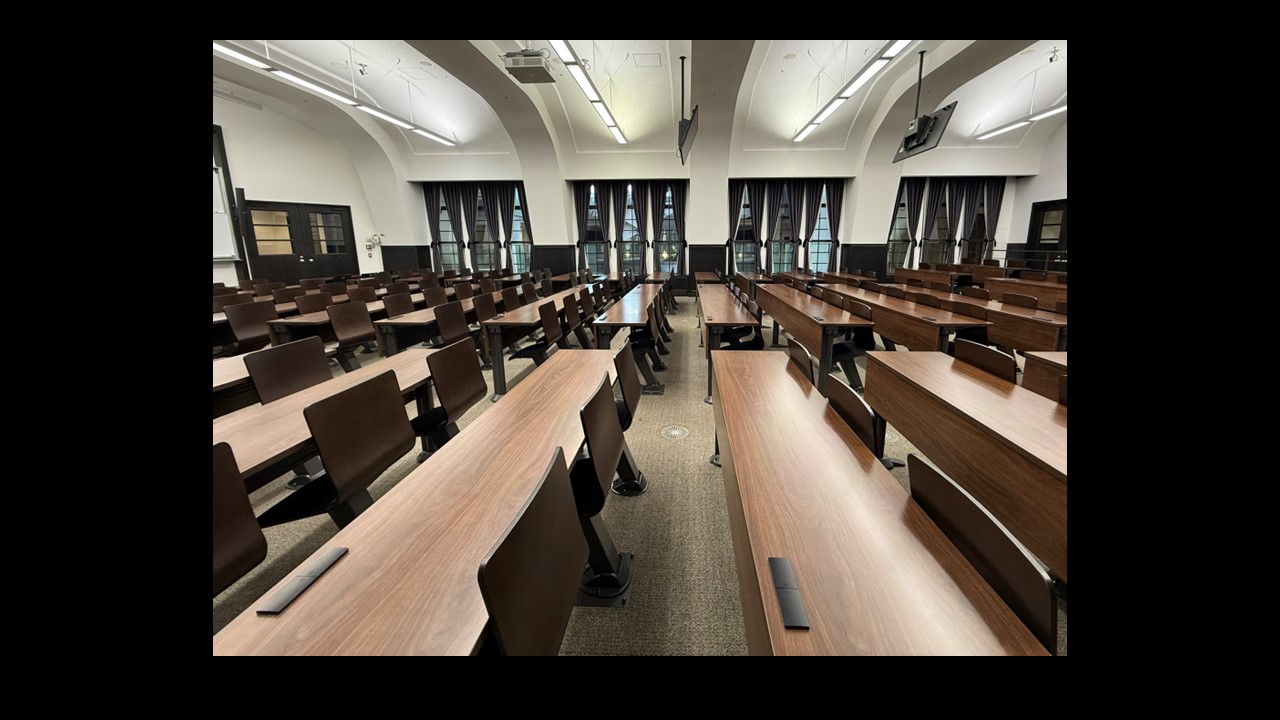

撮影=早稲田キャンパス11号館

アジア太平洋研究科の国際関係学専攻で、安全保障に関する研究を行っています。進学を決めたきっかけは、イタリアへの留学中、同級生だったウクライナとロシアの学生から、家族が戦地に赴いている話を聞いたこと。これまで遠い存在だった戦争を、身近に感じた経験でした。当時の専攻は経営学で、在学中はアイスホッケーに熱中。卒業後は企業への就職を考えていたのですが、「国際政治を学ばず、社会に出るわけにはいかない」 と、大学院への進学を決断しました。

研究を進めて気づかされたのは、安全保障と一言でいっても、関係する領域は極めて複雑であることです。外交や防衛のみならず、経済や資源、エネルギーも密接に関わっています。日本においてエネルギー安全保障は特に重要であり、民間レベルの視点も欠かせないと感じるようになりました。

こうした経緯から現在、主専攻と並行して「大学院カーボンニュートラル副専攻」 の科目群を履修しています。世界規模の課題であるカーボンニュートラルに対し、文理の枠を超えて学べる副専攻制度で、国際関係や社会保障、哲学や文学など幅広い学術領域との関連を学ぶことができます。特に発見が多かったのは「事業創造演習」という科目です。企業が実際に抱える課題に対し、事業創造プランを考察していくもので、カーボンニュートラルに向けた各社の取り組みを知り、主専攻におけるエネルギー安全保障という観点への理解を深めるきっかけにもなりました。

主専攻では「台湾有事」に関心があり、サプライチェーンにおける中国への依存、複雑に関連し合うグローバルビジネスなど、国家レベル(マクロ)の視点から研究しています。副専攻で培った企業レベル(ミクロ)の視点を掛け合わせることで、二つの視点から多角的・多面的に捉えていけるのではないかと考えています。

安全保障のような大きなテーマは、机上の空論に陥る可能性を孕んでおり、解決へ向けては実践力も欠かせません。そして、平和においては各国のトップだけでなく、市民レベルの協調も必要です。その際に重要になるのが、個々人の視点や実体験だと思います。私自身も、主専攻と副専攻、学部時代の学びやスポーツ、留学といったバックグラウンドを生かし、自分の視座を高めながら、世界に貢献していきたいです。

大学院カーボンニュートラル副専攻

カーボンニュートラル高度専門人材の育成を展開すべく、2024年に大学院生に向け設置された副専攻。文理の枠を超えた分野横断型のプログラムが特徴で、九つのコースから構成される。学部生に向けては副専攻「カーボンニュートラルリーダー」が2022年度に設置された。