- Featured Article

「総合知」を養う学生たちの姿(3)

特集:総合知、世界へのまなざし

Mon 10 Nov 25

特集:総合知、世界へのまなざし

Mon 10 Nov 25

ミャンマーから早稲田へ留学し主体的な学びの面白さに出会えた

日本語教育研究センターで日本語を磨きICCで異文化交流の機会を提供

国際教養学部3年 Peti Phyu Sinさん

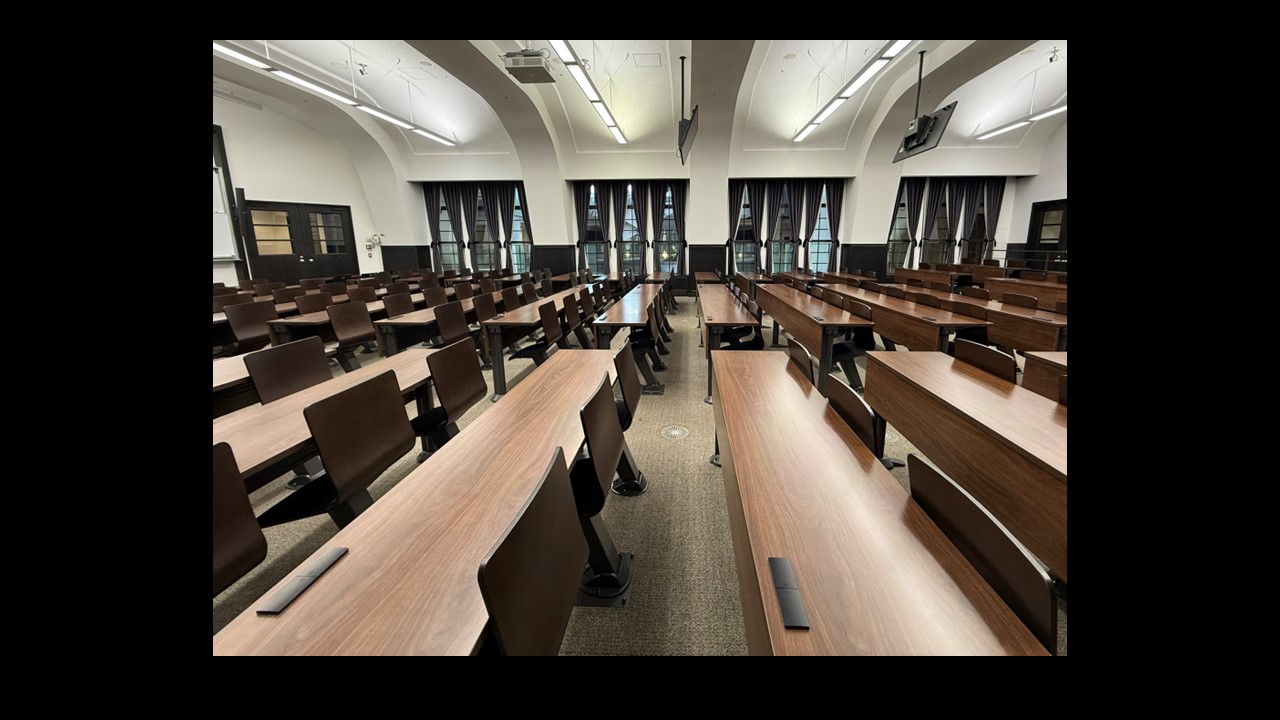

撮影=早稲田キャンパス3号館 ICCラウンジ

ミャンマー出身の私は、子どもの頃から好きだったアニメなどの影響から、日本の大学への留学に憧れていました。ミャンマーでは医科大学に進んだものの、画一的な教育にあまり魅力を感じられなかったことなどから中退。夢を叶えようと日本への留学を決意し、まずは京都の日本語学校で学びました。そこで私に合う大学として紹介されたのが、早稲田大学です。世界的にも知名度が高く、外国人留学生の受け入れに積極的な姿勢に惹かれたことから、入学を決めました。

国際教養学部の授業は、基本的に英語で行われます。ミャンマーでは土日にインターナショナルスクールで勉強していたため、英語も一定レベルは身につけていました。一方、日本語は「日本語教育研究センター」の設置科目が必修で、「読む」「書く」「聞く」「話す」の4技能をレベルに合わせて学ぶことができます。私は日本語能力試験でN2※の認定を受けていますが、漢字をはじめ勉強すべきことはまだまだ多いです。授業では、自分史を日本語で書くといったユニークな課題もあります。過去の人生を振り返り、さまざまな国・地域の留学生と話しながら、自分の価値観を整理できたことは、貴重な経験になりました。

国際教養学部のカリキュラムは、専門分野に特化しないリベラルアーツ教育を中心にしているのが特徴です。自由に科目を選択できるため、私も文学、歴史、経済、政治、国際関係と、さまざまな分野を学ぶようにしています。

また、授業以外の時間を活用し、キャンパス内の異文化交流を促す「ICC(異文化交流センター)」で、イベントの企画や運営を担う学生スタッフリーダーとして働いています。入学時、キャンパスの広さや学生の数に圧倒される中、ICCの新入生歓迎イベント「ウェルカム・カフェ」に参加したところ、温かく迎えてもらったことがきっかけでした。現在は異文化交流の場を提供する立場として、ミャンマーの食文化を紹介するイベントなどを開催しています。

早稲田大学で最も私を成長させてくれたのは、多様な価値観との出会いでした。また、学生が主体的に学ぶことができる環境や文化も素晴らしいと思います。卒業後は日本での就職を希望していますが、社会に出てもさまざまなことを学んでいきたいです。

※国際交流基金と日本国際教育支援協会が主催する日本語能力試験におけるレベル。N1~5にレベル分けされており、N1が最も難しい

日本語教育研究センター

早稲田大学における全ての日本語教育を一元的に担う機関。多くの外国人留学生が学んでいる。一般的な日本語カリキュラムを体系的に整えた「総合科目群」 の他、俳句や演劇などから学ぶ科目、日本企業への就職など実用的なニーズに応える科目など、幅広い「テーマ科目群」 が設置される。