- Featured Article

「総合知」を養う学生たちの姿(1)

特集:総合知、世界へのまなざし

Mon 10 Nov 25

特集:総合知、世界へのまなざし

Mon 10 Nov 25

全学副専攻で視野を広げ専門分野の意義を見つめ直す

主専攻で生物学を研究し、副専攻で健康・医療の社会的な視点を獲得

先進理工学部4年 櫻井麗子さん ※所属・学年は取材当時

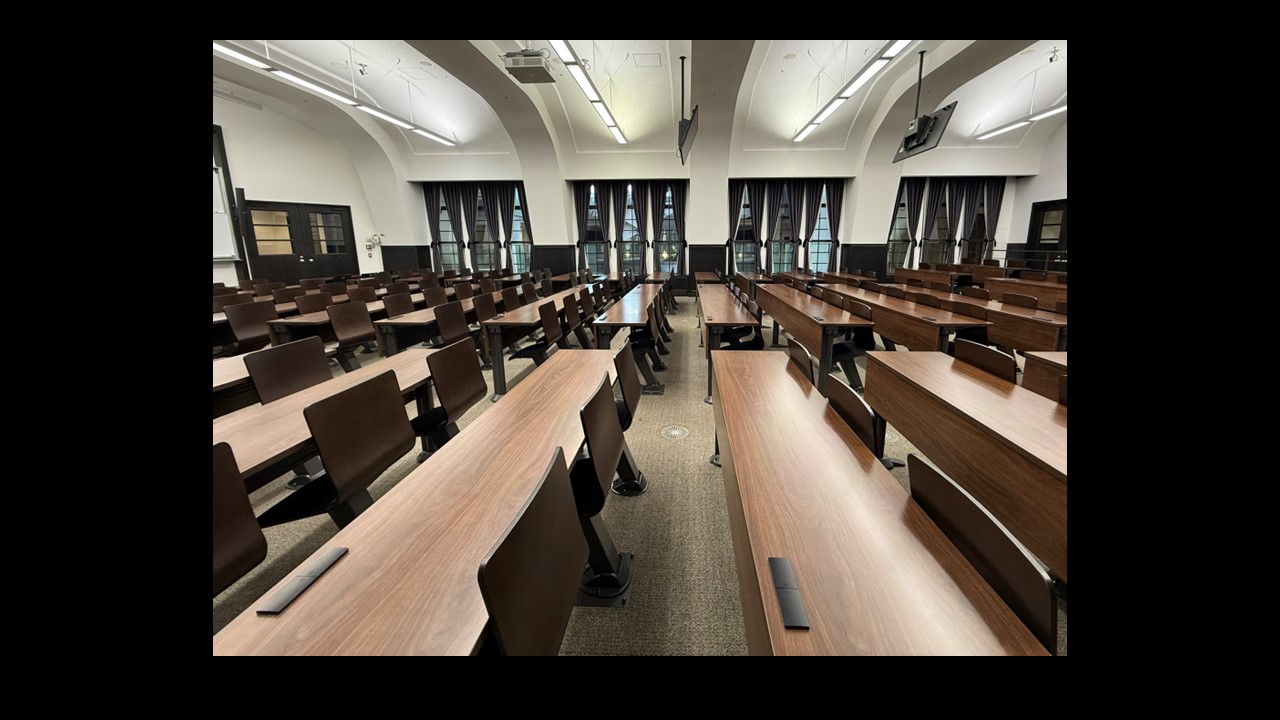

撮影=西早稲田キャンパス51号館

先進理工学部の生命医科学科で、生物学を中心に学んでいます。研究室では、高い組織再生能力を持つゼブラフィッシュという魚類を対象に、遺伝子の観点から脳の再生プロセスにアプローチしています。人間では困難とされる脳や中枢神経の治療に役立てるのが、研究の大きな目的です。

生物学を主専攻に選んだのは、高校生の頃から再生医療などに関心があったからでした。ただし、この分野では化学、物理学、数学などの知識も求められるため、講義はできるだけ幅広く履修しています。また、高校まで海外にいた経験から、大学では英語を活用してみたいと、英語により学位を取得する「Major in Bioscience」で学んでいます。研究室には外国人留学生も多く、多様な考え方が交わる雰囲気も魅力的です。

一方、主専攻と並行して他の領域を体系的に学ぶ「全学副専攻制度」も活用しています。履修している「健康・医療」は、医療法や医療経済、生命倫理、先端ロボティクスなど、学際的に医療を学ぶ副専攻です。顕微鏡を通して分子レベルの世界を紐解く主専攻に対し、副専攻では「なぜ、この医療技術が必要なのか」と、社会の視点から見つめ直すことができます。生物研究の目的の一つは、人体のメカニズムを解明することですが、日々の研究では人間や医療との関連性を意識しづらい部分があるのも事実です。脳や神経のメカニズムが、どのような病気と関連し、生活や健康に影響を与えているのか、それらは歴史やビジネスの文脈の中でどのように捉えられているかなど、全く異なる観点から物事を見ることで、思考を発展させることができました。

さらに、より幅広い視点を得てみたいと、理工学術院の副専攻の制度を活用し、「電磁気学」の科目群も修了しました。主専攻とは一見関係のない分野ですが、論文講読時に必要な基礎的な数式モデルなど、研究内容に応用できる知識を養うことができました。また、サークル活動では現代文学や合気道に打ち込んでいます。全く異なるジャンルに触れながら、視野が広がっていくのが楽しいです。

学部の4年間を通じて実感したのは、自分の専門分野を世の中と結びつけることの大切さです。卒業後は大学院に進学する予定ですが、将来は学問で広げた視点を社会の中で生かしていきたいです。

全学副専攻制度

Global Education Centerが設置する、全ての学部生を対象とした副専攻制度。学部での専攻分野を問わず、自ら選んだ特定のテーマを体系的に学習でき、主専攻の補強や第二の強みの獲得に役立てられる。必要単位数を修得すると修了が認定され、卒業時に修了証明書が発行される。