拠点長挨拶

早稲田大学量子技術社会実装拠点拠点長

戸川 望

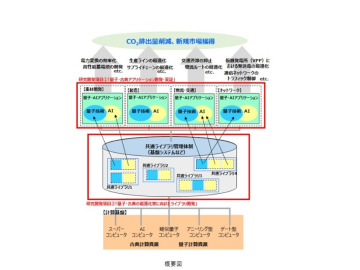

早稲田大学量子技術社会実装拠点(QuRIC)は、ハードウェア、ネットワーク、ソフトウェア、アプリケーションに至るまで量子技術のすべてのレイヤにわたり研究開発すると同時に、いち早くこれらの技術を社会に還元することを目指した拠点です。量子技術は、現在、活発に研究開発が進められている一方、情報工学、物理学さらにこれらをベースとしたさまざまなアプリケーション技術の融合が必要となります。この際、限られた研究者のみがこれらの技術や成果を享受するのでなく、大学で得られた研究開発成果を目に見える「もの」、例えば、ハードウェアプロダクトやソフトウェアプロダクトとして実現されて初めて、誰もが使えるよう成果となると思います。量子技術の促進・普及には、これが大きな目標になると思います。

そのためには、研究開発の場と社会実装の場とが密接に連携する必要があると思います。QuRIC は、ハードウェア、ネットワーク、ソフトウェア、アプリケーションに至る量子技術のすべてのレイヤを網羅した研究開発の場(研究グループ)と、これらの成果を社会実装する場(スタートアップ会社)とを常に同時に持つことで、上記の目標を達成します。

その結果、量子技術の研究者だけでなく、社会のさまざまな領域・分野で量子技術を普及促進が達成され、さらに同時に未来市場を切り拓くスタートアップ企業を中心に、産学連携が強化されることを望みます。

拠点長 戸川 望

副拠点長挨拶

早稲田大学量子技術社会実装拠点副拠点長

青木 隆朗

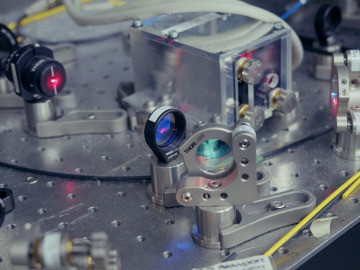

アカデミアにおける量子物理学の基礎研究は過去数十年の間に飛躍的な進展を遂げ、個々の量子系を自在に測定・操作する技術が開発されてきました。このような量子技術を社会実装することで、さまざまな社会課題を解決し、新しい産業が創出され、社会に大きな変革がもたらされることが期待されます。近年、諸外国では、巨大 IT 企業とスタートアップが量子技術の研究開発を牽引し、産業化に向けた動きが大きく加速しています。一方で、量子技術が期待されている有用性を真に発揮するためには、まだまだ息の長い基礎研究と多くのブレイクスルーが必要です。すなわち、量子技術の社会実装には、アカデミアと産業界が強く連携し、前者での基礎研究や原理実証が後者での研究開発および生産に繋がることが重要です。QuRIC は、これを実現する稀有な大学拠点として、量子技術の社会実装に貢献していきます。

副拠点長 青木 隆朗

拠点概要

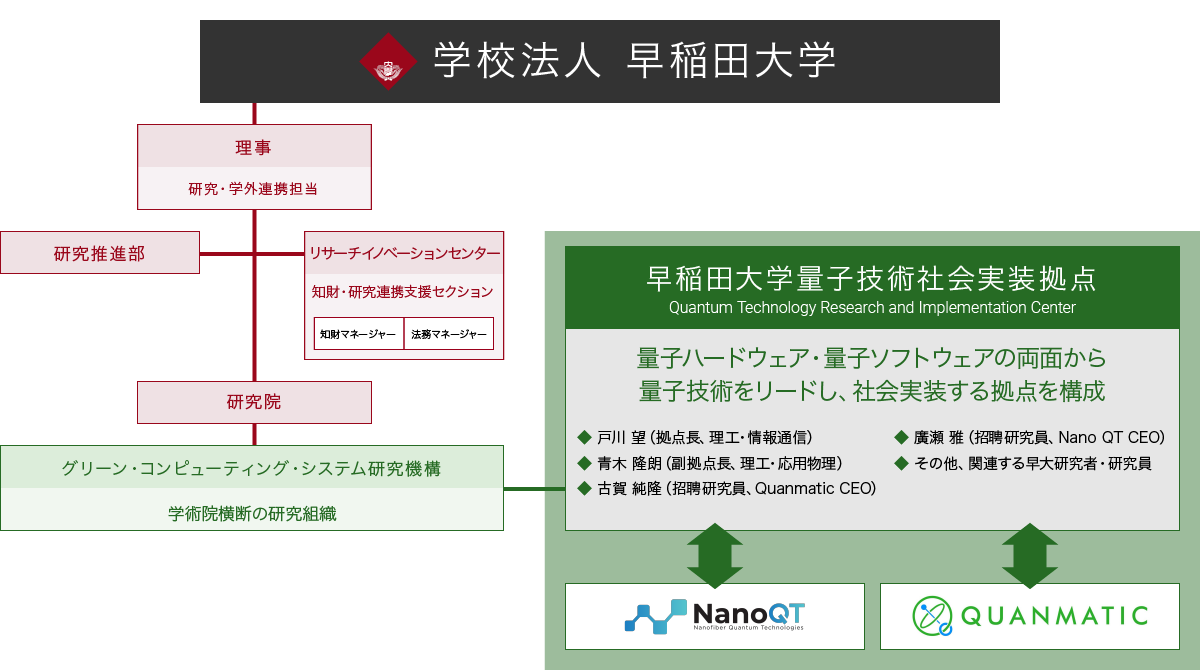

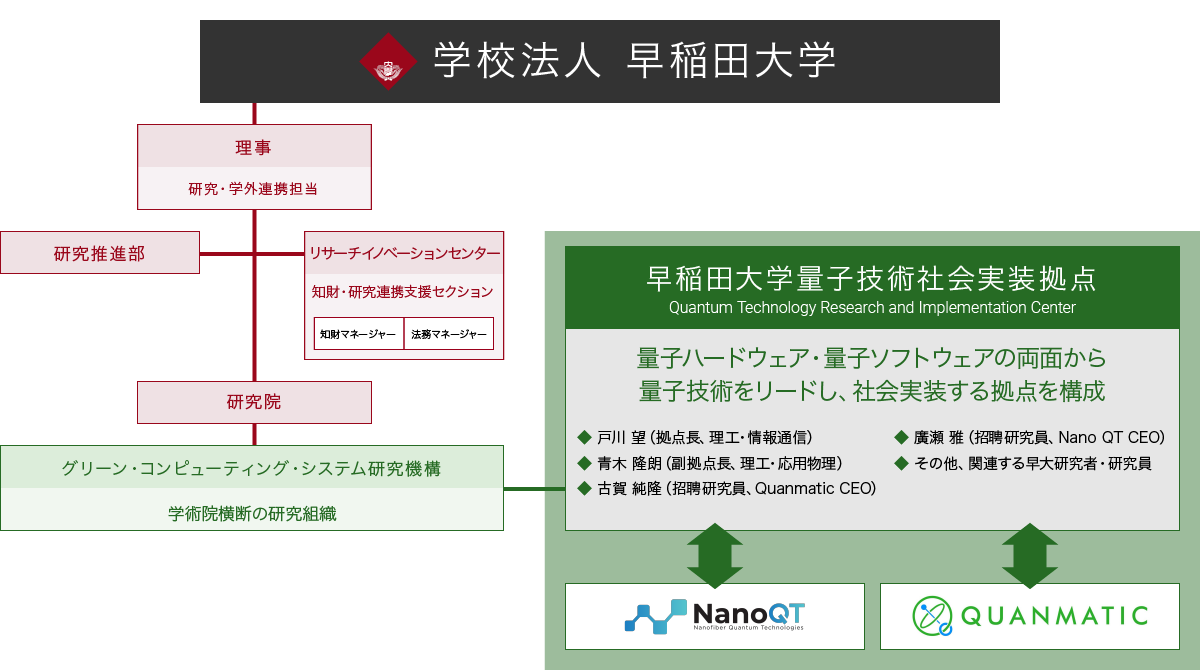

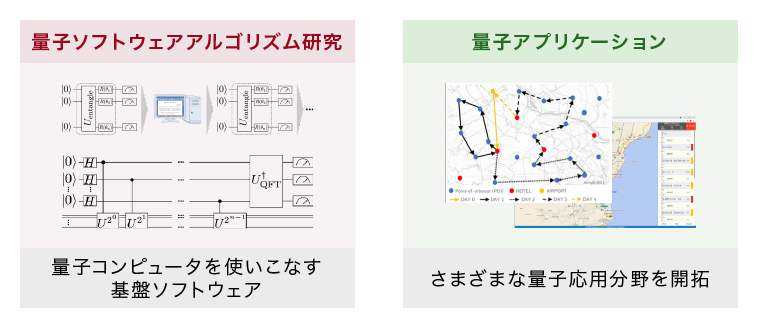

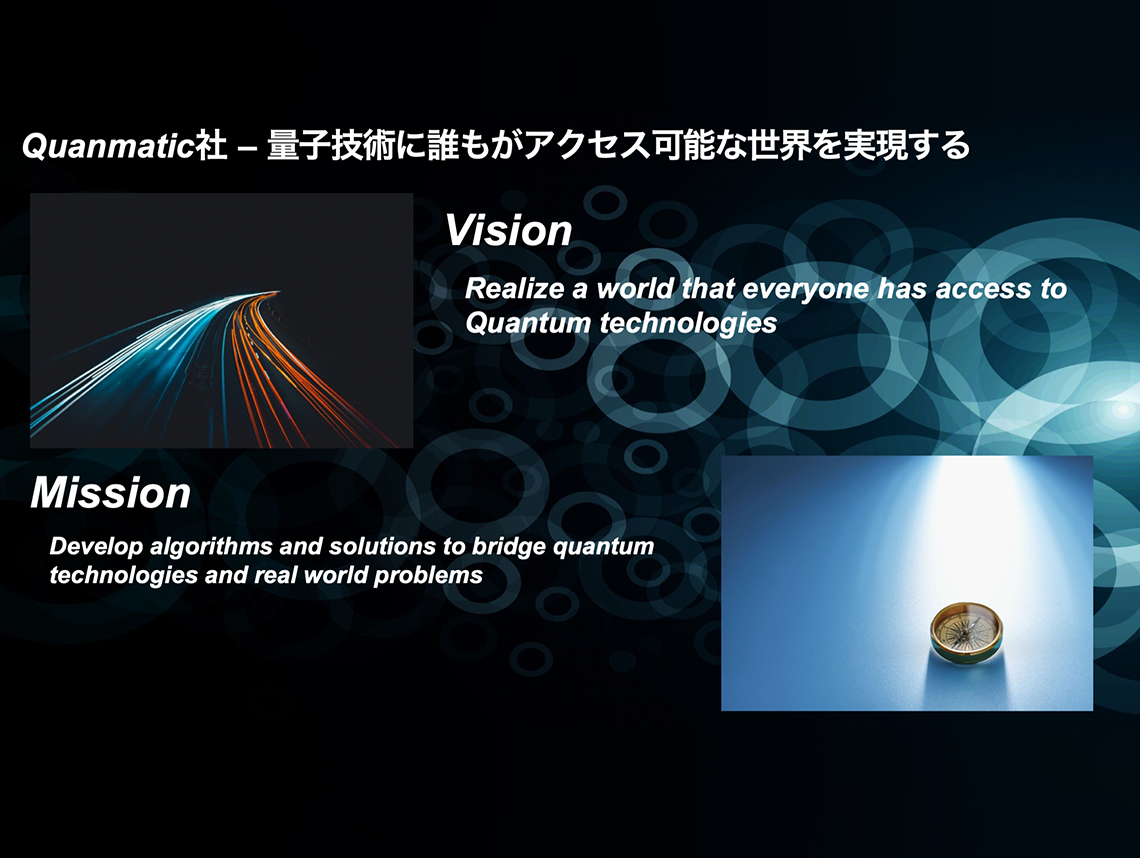

早稲田大学量子技術社会実装拠点(QuRIC)とは、早稲田大学において量子技術に係る研究を進める複数の研究ユニットを横断的に連携させ、戦略的な拠点を設置するものです。QuRICでは、産官学が協調して、量子ハードウェア、量子ソフトウェア・アルゴリズム、量子ネットワーク、量子アプリケーションの4分野にまたがるフルスタックの量子技術に関して研究開発を行います。さらに2023年12月現在、本拠点からスタートアップ会社2社(量子ハードウェアと量子ソフトウェア)が輩出され、これらを活用することで大学発技術の社会実装を加速することを目指します。

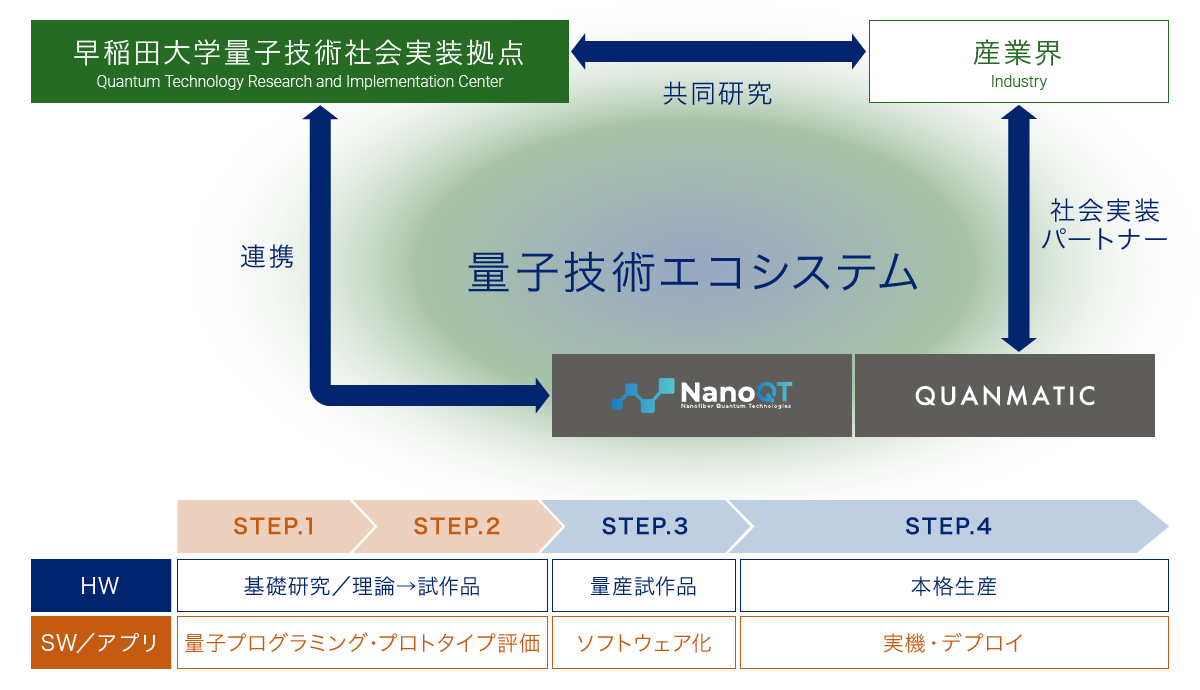

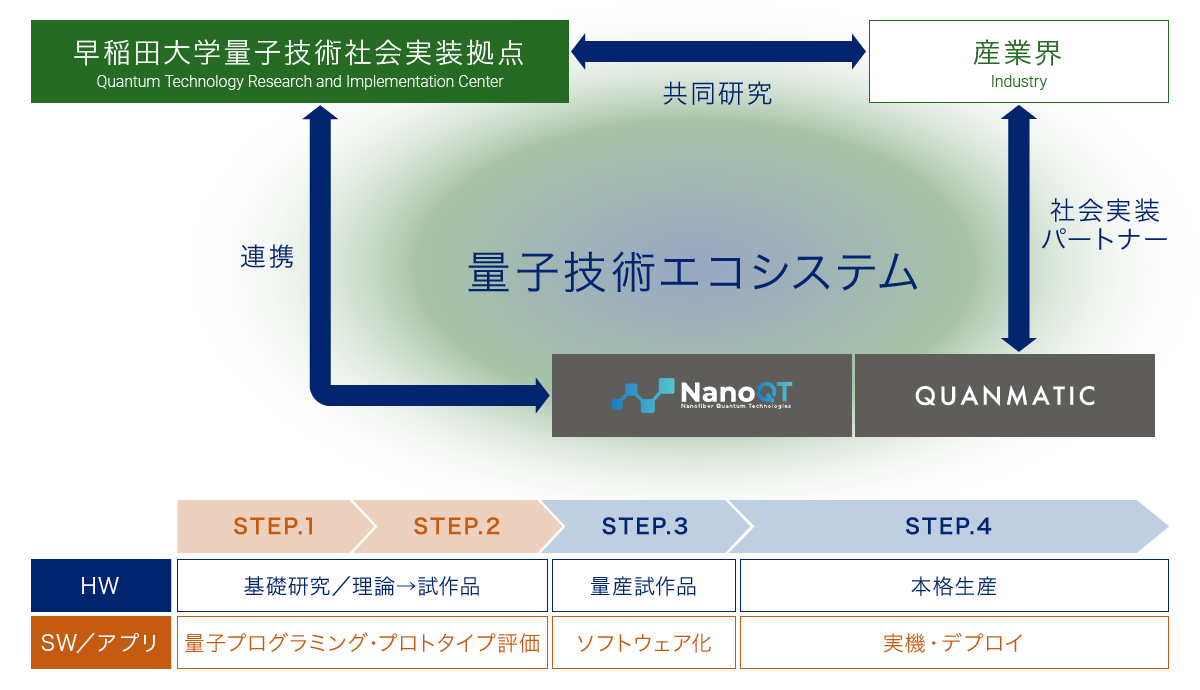

量子技術エコシステムのモデル

産業界と大学拠点とが強力に連携し、ハードウェア、ネットワーク、ソフトウェア、アプリケーション等のさまざまなレイヤの量子技術に関して、単に基礎研究するだけでなく、基礎研究から本格生産(社会実装)まで行う。

組織図