ICC学生スタッフリーダー(SSL)Suzuna

はじめに

みなさん、こんにちは!

2022年4月22日(金)の「Earth Day (地球環境について考える日)」に、ICC オンラインテーマカフェ「昆虫食×異文化交流世界中の学生と新たな食文化を切り拓こう」を開催しました。株式会社エコロギーの葦苅様をゲストスピーカーとしてお招きし、コオロギ食品の人間と地球への貢献についてご講演いただきました。

本イベントは私の学生スタッフとして初のイベントでしたが、たくさんの方にご参加いただき、無事に開催できたことをとても嬉しく思っています。

企画背景

「なぜ、昆虫食なのか」

イベントを開催するにあたって、幾度となく訊ねられた問です。正直、私は虫が苦手です。昆虫食はゲテモノの部類であると認識していましたし、自分には無縁のものであると考えていました。

しかし、とあるビジネスコンテストで、株式会社エコロギーの葦苅様による昆虫食の講演を聞いたことをきっかけに、昆虫食へ好奇心を抱くようになりました。講演の内容は、昆虫食、特にコオロギ食品が新たなたんぱく質源として我々の未来に大きく貢献する可能性を持っているというものでした。

昆虫食の可能性を、もっと多くの人に知ってもらいたい。新奇的なものでも、異様なものでも、怖いものでもなく、新しいたんぱく質としての食品と成りうることを広めたい。このような思いを持って、イベントの企画を決めました。

開催報告

本イベントは、昆虫食の「知識」だけでとどめるのではなく、昆虫食を食文化として定着させるような「土台」の提供を目標としていました。そのため、知る、食べる、考える、という3部構成をもって実施しました。それぞれのステップについて紹介します。

1. 知る

まず、昆虫食に親近感を持っていただくため、学生サポーターのアテマさんにタイの伝統的な昆虫食文化についてお話ししていただきました。揚げた竹虫や蚕などがタイの屋台では日常的に販売されている、アテマさんおすすめの昆虫食を紹介してくれました。昆虫食が苦手な方へのアドバイスは:① 少しずつトライする、②できるだけ虫と目を合わせない!だそうです。私もタイに旅行する際はぜひこのアドバイスを基に、アテマさんのおすすめの昆虫食を食べてみたいと思います!

アティマさんによるタイの昆虫食文化紹介(image by Artima Kamplean)

次に、コオロギ食品の開発を行っている早稲田発のスタートアップ企業、株式会社エコロギーの葦苅様に講演をいただきました。お話の魅力の一部、栄養価とSDGs への貢献についての2つの大テーマ別に紹介します!

1) 栄養価について

コオロギ食品がタンパク質で豊富、という事実は、すでにご存じの方も多いのではないでしょうか。最近では、日本でも店頭に並んでいるのをちらほら見かけますよね。実は、昆虫食の栄養価はタンパク質で留まらず、鉄分や亜鉛も豊富に含まれているんです。タンパク質・鉄分の含有量は食品トップクラス、亜鉛に関しては食品トップ3を誇る含有量だそうです!筋肉づくりを助けるだけではなく、美肌効果や腸内環境の改善、貧血改善、虚弱問題への貢献など、本当にたくさんの効果が期待できる、素晴らしい食材なんです。

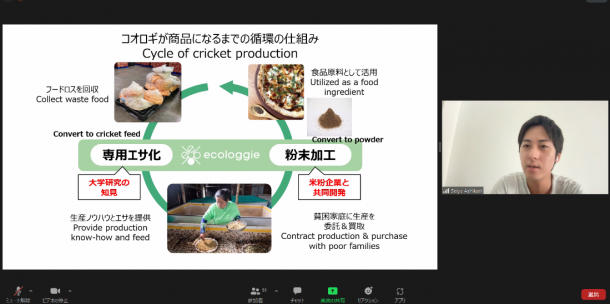

2) SDGsへの貢献について

株式会社エコロギーがコオロギ食品を開発・生産する中で、どの様にSDGsに貢献しているのかについて具体的にお話ししていただきました。エコロギーは、コオロギの飼料にフードロスを活用することで、循環的なサイクルを生み、環境に負担のかからないコオロギ飼育を行っています。また、カンボジア現地の農家の方々とともに生産することによって、現地の方々の所得改善にもつながる、貧困問題へのアプローチも実現されています。

株式会社エコロギー葦苅さんご講演(image by 株式会社エコロギー、ICC)

2. 食べる

ここでは、実際に昆虫食が食べやすく、おいしい食品であることを体験してもらうため、株式会社エコロギー開発のコオロギスナックを提供していただきました。とてもコオロギから作られている様には見えないですよね?スナック菓子は、コオロギのうまみ成分を活かすように開発されており、どちらも美味しいと大好評!アンケートでは、約8割の参加者の方々に「また機会があれば食べたい」という風に答えていただきました!「お酒のつまみに良いかも!」といったコメントもあり、日常生活に取り入れる未来も思い浮かべられるような体験となったのではないでしょうか。実際の昆虫食を食べている感想を聞きたいという方は本記事最後に記載しているURLから、ぜひ動画をご覧ください!

- 豆菓子(image by 株式会社エコロギー)

- パスタスナック(image by 株式会社エコロギー)

3. 考える

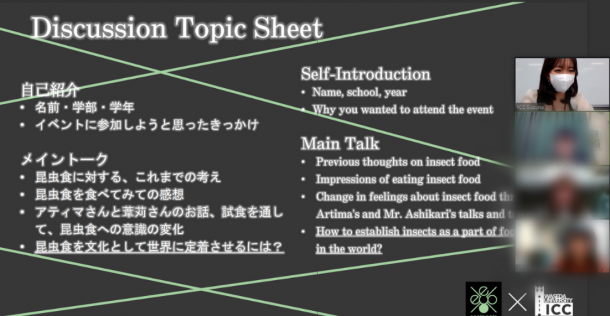

最後に、学びを自分のものにし、新たな食文化を築く「土台」となるため、グループに分かれ、トークテーマに沿ってディスカッションしていただきました。これまでの昆虫食に対するイメージや、お話を聞き、食べてみたうえでどう認識に変化があったかなど、日英に分かれてそれぞれのグループで話し合いました。最後に、「世界に昆虫食を食文化に定着させるには」という問いに対して、以上の学びを活かして、各グループアイデアを発表していただきました。小学校の給食への導入、著名な芸能人との連携など、様々な面白いアイデアが上がりました!

参加者によるディスカッションタイム(image by ICC)

最後に

もっと詳しく昆虫食について学びたい、実際のエコロギーさんの取り組みを知りたい、という方はぜひ、イベント当日の様子をご覧ください!ICCスタッフが実際に食べている映像や、アテマさんと葦苅様の講演映像もあります。