出会いと別れの春。これが大学生最初の春になる人もいれば、これが最後の春になる学生もいるかもしれません。大学を卒業し、その先のキャリアを考える…自分自身の人生を考える中で、働くことへの漠然とした不安感や、新たな自己像を見つけようとしている早大生もいるかもしれません。近年は働き方の「多様性」も取りざたされていますが、却ってそれが、心の壁になったりすることも…

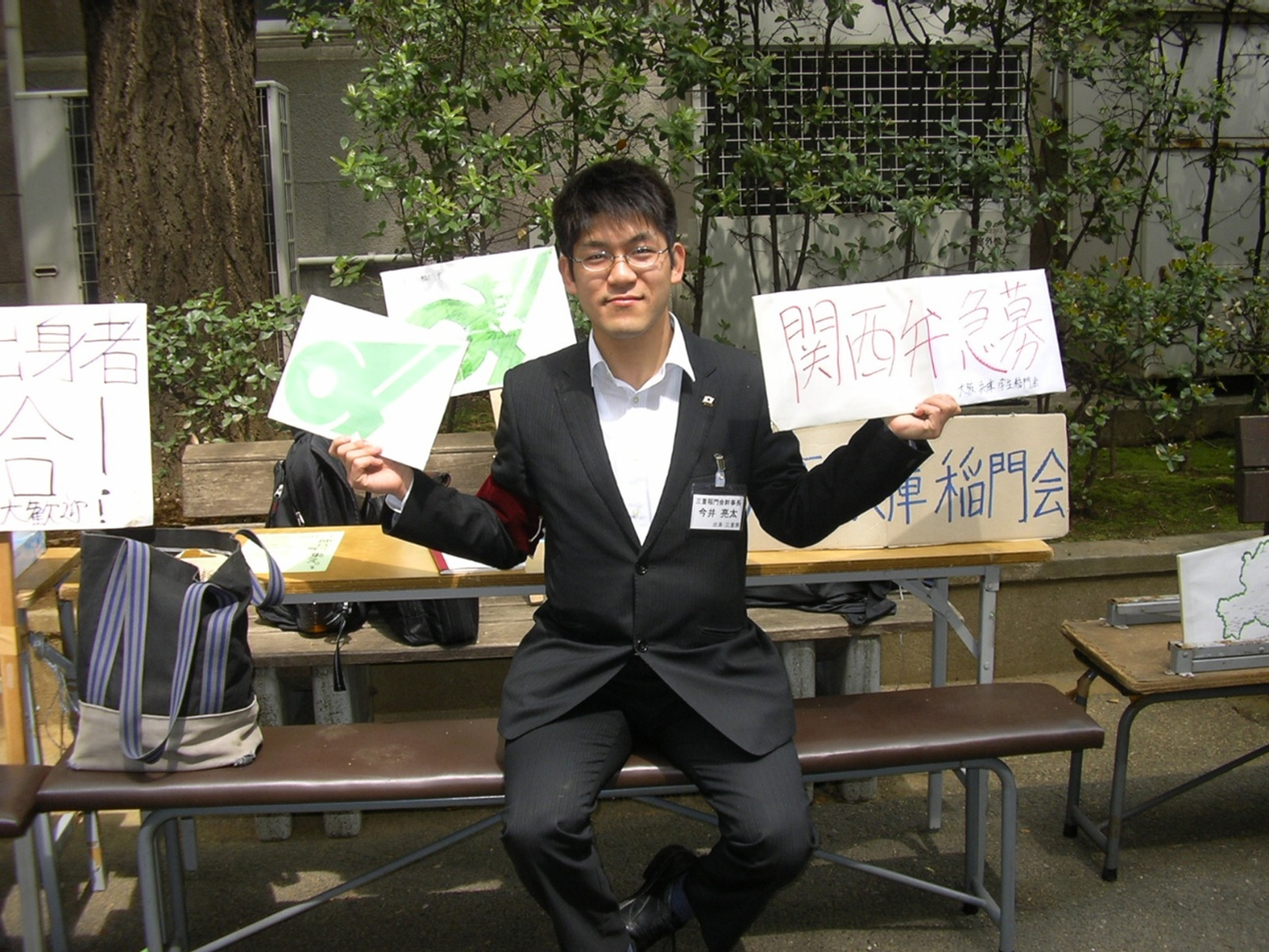

今回のインタビューでは、働く場所、地方での働き方についてフォーカスし、Uターン就職(首都圏での生活を経て、地元で働く)をされた今井さん(2012年、法学部卒)にお話を伺いました。

今井さんは、卒業後に地元の新聞社と、市役所でのご勤務を経て、現在は三重県庁で活躍されています。

――地方で働くことを意識したきっかけを教えてください。

私は入学当初から、政治・行政・法律に関心があったので、早大政友会という政治サークルで、社会問題や、学生の持つ様々な問題意識を、友人と普段の活動であったり、飲み会であったり、色々と議論し考えていました。その中で、確かに国全体としても課題が山積なのだけれども、地方であってもそれは同じだということに気が付きました。

地方の行政を考え、それから行政のみならず、地方全体を考えたときに、課題は決して少なくはない上、地方特有の問題として「問題を解決する『人』が、都会ほど多くいないことも問題だ」ということも浮かび上がってきました。

それであれば、自身が地方で問題を解決できる人になろうと思ったことが、大きなきっかけになっていました。就職本位・生活本位であるというよりかは、問題意識からスタートしているところです。なので、実は地方に戻りたいとか、地方に就職したいという点が先に来たわけでもないところではありますね。

――行政や社会全体に問題意識を持つ早大生であると、現在であれば国家公務員や東京都での就職が人気なところではありますが…

正直、地域密着で働くというのも、早稲田らしいかなというような思いはありました。実際、地方で活躍されている先輩方が相当数いらっしゃるので「それも自分の生き方としてありなのかな」という風に考えていました。

今でこそ、あまり言われなくなりましたが、昔は早稲田といえば、「地方のバンカラ集団」というイメージがありましたし、その中で自身が詳しい地方で活躍をしたいと考え、自分は三重県出身だから三重県で就職しようかなと思いました。

――三重県で働くうえで、就活当時、関心を持っていたことは何ですか?

一つ考えていたのが「折角なので、三重県全体に関わりたいな」ということでした。ただ、小さな地域を扱う市役所では難しく、三重県全体を活動領域としてカバーしているとなると、金融機関、報道機関とか、あとは県庁というのが主な選択肢になっていた感じです。実際、今現在も早大生がUターン就職をする中で主な就職先として聞くのは、その3つですね。その中でも、当時の問題意識に興味関心が近かったので、最初は新聞社に入社しました。

――県庁への転職を経て、情報や生活、考え方にどのような変化がありましたか?

まず、ありがたいことに、県庁職員ということで、ある程度の社会的信用があり、仕事で多種多様なお話に触れることができます。幅広い団体や企業の方と一緒にお仕事をする中で、お話を聞いて、それをいかに仕事に反映させていくかというのは、面白いところなのかなという風に思っています。

仕事柄、県庁とか公務員でないと会えない方にも会えたりはする機会はあり、企業誘致等の仕事をしていたときは、社長さんと直接お話ができたので、滅多にない経験も含めて、お話を聞くことが自分の一つの経験にはなっているのかなとは思います。

また、私は専門職ではなく、いわゆる事務職として入庁したので、希望している・していないに関わらず異動になることも、私にとっては良い経験になっていると思っています。

私は、どちらかというと「いろんなことを広く学びたい」性格なので、異動の時期はもちろん大変ですけれど、それぞれの業務で培った経験というのは、異動した後であっても、役に立っていますし、前の部署で今の部署が全然違う部署であったとしても、そのときの知見が役に立つというのは、しばしばありますね。

それがちょっと嫌だっていう人は確かにいると思うのですが。

――地元・三重県での働きがいについて教えてください。

地方は狭い世界で、人が都会に比べ圧倒的に少ないので、個人に任せられる部分が大きいと思っています。同じ人であっても、地方であれば、より大きな動きができることがあるかなと。国とかでいうと、なかなか一つのことを大きく動かすのは、そうそう易々とできる話ではないと思います。地方の場合も、確かにそれなりに難しいハードルはありますが、比較的大きくないので密接に関われます。実際、個人の力に依拠するので「動ける人」への成長が求められますが、そのようなことに働きがいを見出せるのであれば、決して悪くはないのかなとは思っています。

――お休みの日はどのようにお過ごしですか?

地方あるあるとしては、やはり自然が豊かな環境であるので、アウトドアが好きな人にとっては、山に登ってみたりとか、釣りをしてみたりといったアクティビティを含めてご褒美になっているとよく聞きますが、私はインドア派なのであんまり関係ないところです(笑)。三重の場合は、中京都市圏や大阪都市圏が近いので、そちらに足を延ばしてみたり、もちろん県内の、伊勢神宮等の観光名所を巡ってみたりという過ごし方をしています。実は妻が早稲田の同期で、縁もゆかりもない三重県に結婚して来てもらったので、三重県内を改めて一緒に勉強中です。

――地方で求められる・活躍出来る人材について教えてください。

「地方」と一言で括ることは難しいですが、あえて言うなら、コミュニケーション能力でしょうか。都会は人が多いので、ある意味、他者に対して無関心であったりドライであったりしても、生きていける部分はあるかと思います。一方、地方は本当に人が少ない分、人間関係が濃密なので、代替が効きにくいという点で、コミュニケーション能力は必須になってくるかとは思います。都会以上に「ドライにはなりきれない人間関係」がたくさん存在する世界というのは、どの地方でも共通して言えるところかなと。

――「濃密」な人間関係とはどのようなものなのでしょうか。

想像しやすいのは、集会やイベントで知り合いと出会うことですかね。結構、顔見知りになった人と別の場所でも出会ってしまうということが起こります。全然違う種類のイベントのはずなのにも関わらず、ですね。例えば、地元、松阪牛のすき焼きを食べるイベント、「松阪牛まつり」がこの前あったので、妻と遊びに行ったら、妻の職場の人がいたそうです。三重県の人口は170万人以上と、それなりに多いはずなのに、本当にそれだけ人がいるのか疑うというか(苦笑)。意外と思っている以上に知り合いと顔を合わせる機会がありますね。

――就職活動をする際に、どのように採用情報を得ていましたか?

私はあまりできなかったので反省を込めてですが、地方法人の採用情報となると、一般的に早大生が想像する就活というより、実際に人と会って、その人からまた新しい人を紹介してもらって、そしてまたその人から話を聞くことが最も一番だと思いますし、視野を広げながら見ていってもらってもいいのではないかと思います。1、2年生で時間のあるうちであれば特に。さらに言ってしまえば、「どこに、あるいはどこで就職するんだ」と最初から強く意気込まなくても良いのではないかと思います。東京にいるというのは、本当に多くの人に出会える、多くの経験を得たり、集めたりすることができる、想像もつかなかった話を聞ける機会に恵まれていることでもあるので、最大限活かしてほしいなと思います。

――人との関わりが濃密な地域ならではの感覚ですね

どうでしょうか。私は、学生はもっと「特権」を使っても良いのではないかとは思います。今の学生さんにとっては、知らない人に会いに行くことに抵抗がある印象を受けます。勿論、相手に失礼のないようする前提ではあるものの、「会いたいです」と手紙を書いてはいけないというルールはどこにもないですよね。「学生でどのような興味を持っています」と伝えれば、実際にあってお話をしてくれることはあるのだと思います。私を含め、大人は学生を可愛がるもので、早稲田の校友などは、意外と文字どおり「気軽に」会える。

社会人になるとそうはいかなくて、極端な話、私であれば上場一部の企業の社長に会いたいと思っても普通は会うことができないところ、学生であれば意外と会える機会あるので、できる限り多くの人に会って、話を聞いてみてほしいですね。

――人に会う、と言っても遠くの人や場所とはなかなか出会えないですね。

そういう点では、長期休みとかになりますが、ぜひ足を延ばして広く見てほしいなと思います。世界を見ましょうということで、日本以外のところに留学を、というのがよく言われるところで、それはそれで勿論大切なことなのですが、日本国内も広いですから、旅行でもなんでも、現地でしか体験できないこと、見られないことをぜひ肌で感じてほしいなというふうに思います。 もちろん、インターネットも発達した時代ですから、オンラインも役に立つと思いますし。

――地方就職の必要性や、転職について、今井さんのお考えを教えてください。

私のように、行政の「総合職」や「事務職」の仕事は異動も多く、一つの物事に集中して取り組みたい、30年とか40年やって極めたいという人には、残念ながら向いていない職種です。向き不向きであったり、自分の生きがいであったり、やりたいことであったり、そのような中で何を優先したいのか、どのように過ごしていきたいかということは、ぜひ考えてほしいなと思います。

その上で、自身の興味関心と「カチャ」っと繋がるような職場が地方にあれば、それは選択肢に入れて進めていければと思いますが、初めから、「絶対にこれを達成するんだ」と目標を掲げすぎない方が、最初はより広く見られるのかなと思います。

今は、本当に転職が受け入れられる時代になってきたので、何から何まで気張って考えなければいけないということはありませんし、より視野を広く持っておく方が良いとは、常日頃から思うところですね。就職活動は、どうしても人生の大きな決断にはなると思いますが、私の知り合いには7回転職、1回起業したという先輩や大先輩もいらっしゃいます。最初に決めてかからない方が、特に1、2年生のうちは良いのではないかと思います。

――卒業後の人生を決めるには、それなりの熟慮が必要なのですね

私が今の学生に心配しているのはそこです。今は、目標に対して、コストパフォーマンスが良いか悪いかっていうところが言われるところですが、それも善し悪しです。確かにコストをちゃんと考えて仕事しなさいとは今、行政の現場でも言われるのですが、私は「無駄な学びはない」と思います。

例えば、1年生のときから「国家公務員になりたいんです、そのために予備校通っています」という学生、簡単に受かるわけではないので、高い意欲を持っていると素直に感心します。しかし、リスクを考えるのであれば、その職が自分に合わなかったり、あるいはちょっと何か巡り合わせが良くなかったりしたときに、代わりとなる選択肢がないと行き詰ってしまう。そういう意味で「広く」見ておいた方が良いのではないかなと思います。専門性があるに越したことはないのですが、視野は広く向けておいた方が良いのかなと思うところです。

――自身で納得していく過程が必要ですね。

もし、何か話を聞いて本当にそうかなと感じたら、本でも、教授でも、人の話でも、自分の頭で疑念も含めて考えてみる。そういうことが大事なのではないかなと思います。経験できない部分は他人の話を聞いたり、現場に足を運んだりして補うこともできます。百聞は一見に如かずという言葉のように、自分で見て自分で考えたものは後々役に立つと思っているので、関心を広く高く持ってほしいなと思います。

――地方就職を考えている学生にアドバイスをお願いします。

はい。三重県を含めて、地方は首都圏に比べて「便利」ではございません。これは断言できるところです。いろいろ制約はあります。例えば、都市で生活するときは、鉄道の時刻表を見ずに生活が出来ますが、地方に行けば、1本次の列車は2時間後であったり、そもそも交通網が無かったりする場合もあるのです。その中で、生きがいというか、やりたいことが見つけられればいいなと思っています。そのやりがいを見つけようと思うと自分自身がいろんな経験とかをしてなければ、そのチャンスに気づかない自分がいることでしょう。

社会人になってから、手広く多くを知ることは(時間的にも体力的にも)限界がありますし、本当に腹を割って話せる友人を作れるのは大学が最後なのかなとも思っています。使い古された言葉ですけど、友人関係、大事にしてください。私が早稲田に通えてよかったなって思うところの大きな一つで、今に至るまで人間関係は重要だと確信しています。

――Uターンだけでなく、IターンやJターンを考えている学生に、地方の情報を知るきっかけなどはありますか?

友人関係を築くという点で言えば、ぜひ自身の出身地域と異なる地域から上京してきた学生と交流してみてください。東日本と西日本、東北と関東、東海と近畿、九州といった遠近に関わらず、考え方や育った環境が違うということに気づくと思います。都市圏への集中が指摘されて久しいですが、それでもなお早稲田大学は学生の人数も多く、比較的地方出身者も多くいます。

「全国早稲田学生会連盟」、通称「全早連」という、同じ県の出身者で構成される学生稲門会を、取りまとめている団体もあります。私は全早連のOBですが、学生のときには三重県出身者の学生稲門会を立ち上げましたし、他の地域の立ち上げにも協力しました。交流の機会はあるかと思います。目当ての地域出身の友人がいないときは、ぜひ門を叩いてみてください。きっと、新しい経験が待っていると思います。

――ありがとうございました。

――インタビューを通して

●キャリアを形成していく中で、人との関わりを大切にして、自分から行動していくことの重要性を、今井様のお話を伺って学びました。私自身、就職活動をしていくうえで、自分のやりたいことを実現するために、多くの人に会い、話を聞いて、選択肢を広げてより自分らしいキャリアを形成していきたいと思います。(小島)

●就職活動のために、企業選びをするにあたって、従来であれば業務の内容や月収、キャリアプランなどの情報を比較することが多かったのですが、今回のインタビューでは「はたらくこと」と「生活を営むこと」の近さを認識しました。より大きな地域や、目標に取り組むために自身の価値観をより磨いていけるよう、残りの学生生活を過ごしていきたいと考えています。(髙橋)

――最後に

今井さんは本インタビューだけでなく、2月6日に実施されました、キャリアセンター企画イベント「地域で輝く!UIJ 就職の魅力発見 」にもご登壇なされました。現在もアーカイブを公開しておりますので、ぜひwaseda moodleでご覧ください。

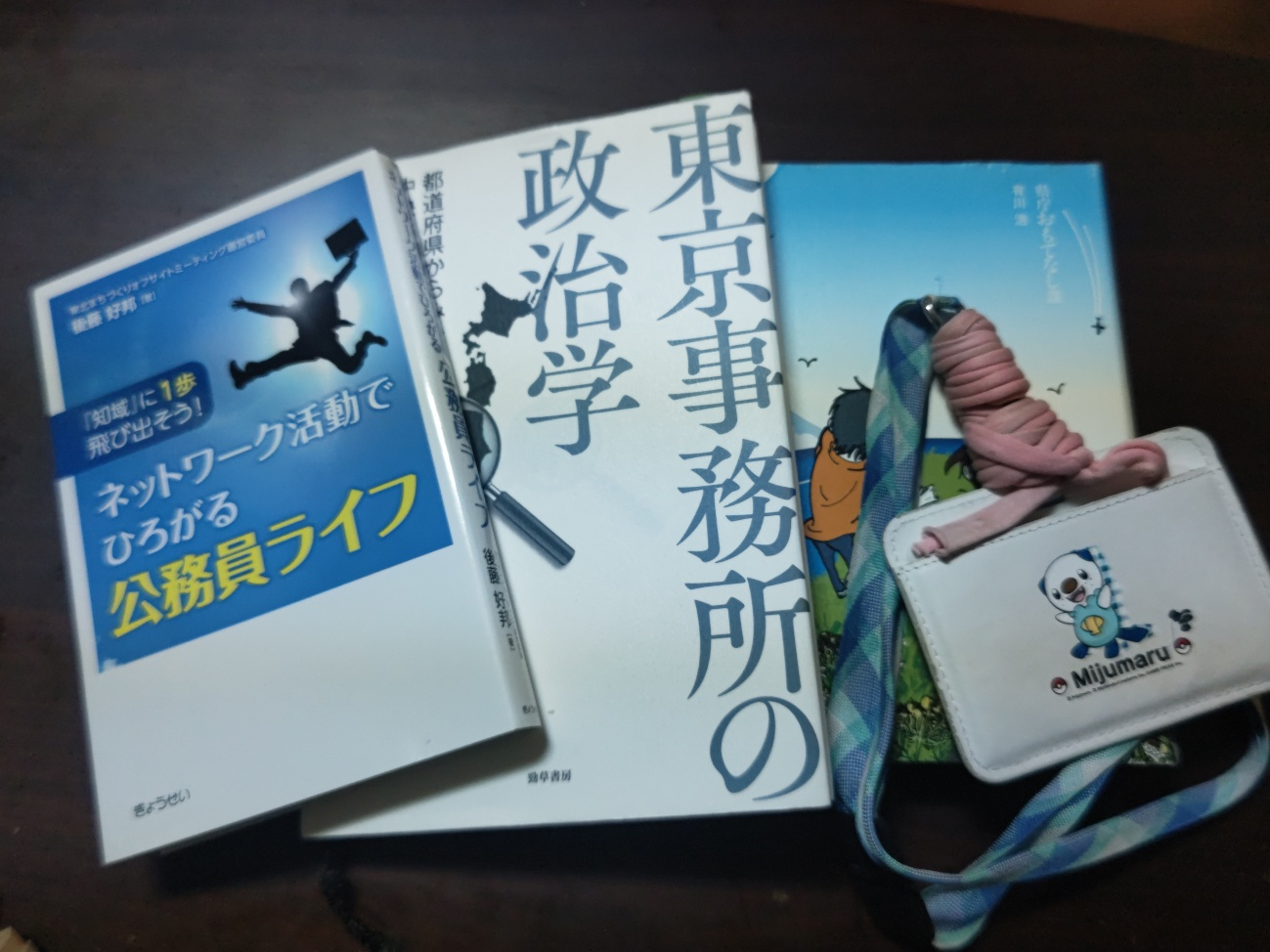

今井さんの羅針盤

左から、憧れの職員さんが出された本、感想をきっかけとして著者の方と知り合えた本、

県職員を見事に表現した小説、三重県の応援ポケモンが描かれた公式グッズのストラップです