早稲田と慶應が合同で、博士人材と企業の交流を促進

2022 年 11 月 25 日、121 号館コマツ 100 周年記念ホールにて、「早慶合同博士キャリアデザインカンファレンス~博士積極採用企業と語ろう!~」を主催 早稲田大学キャリアセンター、共催 慶應義塾大学 理工学部学生課キャリア支援オフィス、後援 早稲田オープン・イノベーション・エコシステム挑戦的研究プログラム(W-SPRING)/未来社会のグランドデザインを描く博士人材の育成(Keio-SPRING)のもと開催しました。博士の採用に前向きな企業・研究機関と、博士人材の出会い・交流を促す本イベントは、早稲田大学・慶應義塾大学の博士学生・ポスドクを中心に、博士課程進学を考えている学部生・修士生を含む幅広い学生が対象。企業側からは18 社が会場を訪れ、対面による新たなコミュニケーションが生まれました。

本記事ではイベント当日の様子を、学生、企業関係者、教職員の声とともにお届けします。

博士人材のキャリアデザインに、早稲田と慶應がアプローチ

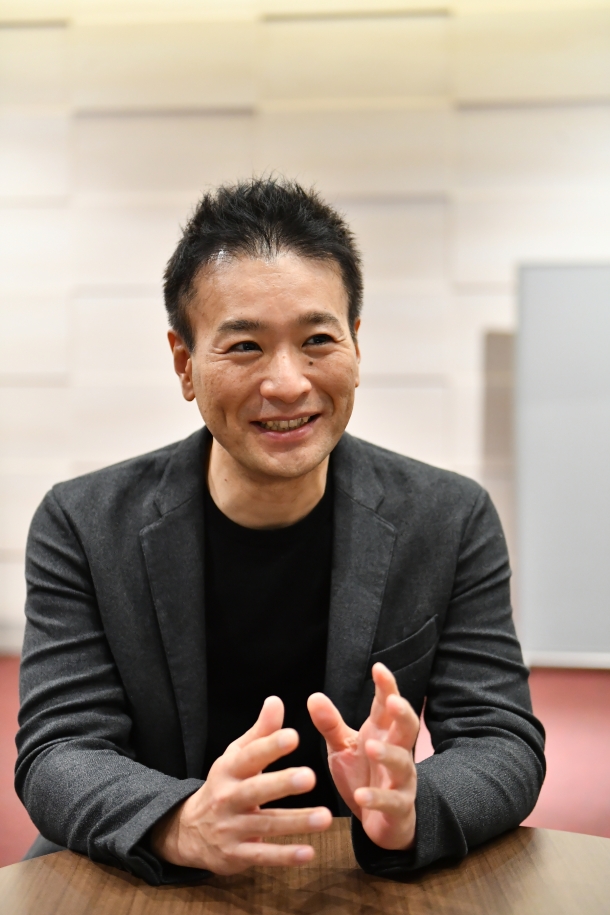

慶應義塾大学と早稲田大学は、2022年9月のデザイン思考テスト開発者から学ぶ ”イノベーションを起こす人材になるための思考法 ” など、キャリア・人材開発における合同イベントを積極的に実施しています。こうした中、両大学が今回アプローチしたのが、博士人材のキャリア支援です。博士人材のキャリア支援イベントとして、両大学が合同開催を行うのは初の試みでしたが、その背景には、「博士人材のスキルが、実社会において十分に還元されていない」という、共通の課題意識がありました。慶應義塾大学で理工学部就職担当委員長を務める今井宏明教授は、同イベントの発起人の一人。「博士人材に対する社会的ニーズの高まりを感じた」ことが、早慶連携のきっかけになったと語ります。

「研究活動を通じて高い専門性とスキルを培った博士人材は、アカデミズムのみならず、ビジネスの世界においても活躍できる存在です。実際に企業が博士人材の獲得を目指す気運は高まっており、慶應義塾大学でも単独で博士人材のキャリア支援を進めてきました。しかし博士の母数に限りがある上、全ての学生が企業への就職を目指すわけではないため、一つの大学では社会ニーズに対応しきれないことも事実です。企業と博士人材の接点を強化する機会を創出するためには、他大学とコラボレーションも視野に入れなければなりません。そうした中、古くからのライバルであり同志である早稲田大学さんとは、教員間の強固な関係性が築かれており、今回のイベントを実現することができました。ひと昔前まで、博士人材のキャリア支援や採用に対し、大学側も企業側も積極的ではなかったと思います。こうした風潮を、私立大学がボトムアップの形で変えていくことは、重要な一歩となるでしょう。今回のイベントをきっかけに、博士人材に対する大学のあり方、社会のあり方が変わることを期待しています」

慶應義塾大学 今井宏明教授

参加学生に対する企業のプレゼンテーション

イベント当日、コマツ100周年記念ホールには企業・研究機関担当者42名、学生71名の参加者が集まりました。イベントでは冒頭で主旨が説明された後、参加企業が各社5分間、企業・研究機関説明を行います。

企業・研究機関説明では、ビジョンや事業内容、アプローチする社会課題、研究開発活動の方針などが、スライドによって参加学生に共有されていきます。社風や福利厚生、採用方針などキャリアに関する情報を積極的に発信する企業が見られる一方、動画を用いて直感的にメッセージを伝える企業など、各社で異なるスタイルに学生たちの関心は高まります。

今回参加した企業は全て、博士人材の採用枠を用意している

企業・研究機関の説明を熱心に聞く参加者

<参加した企業・研究機関>

|

自身の研究活動を、幅広い企業の担当者に向けプレゼンテーション

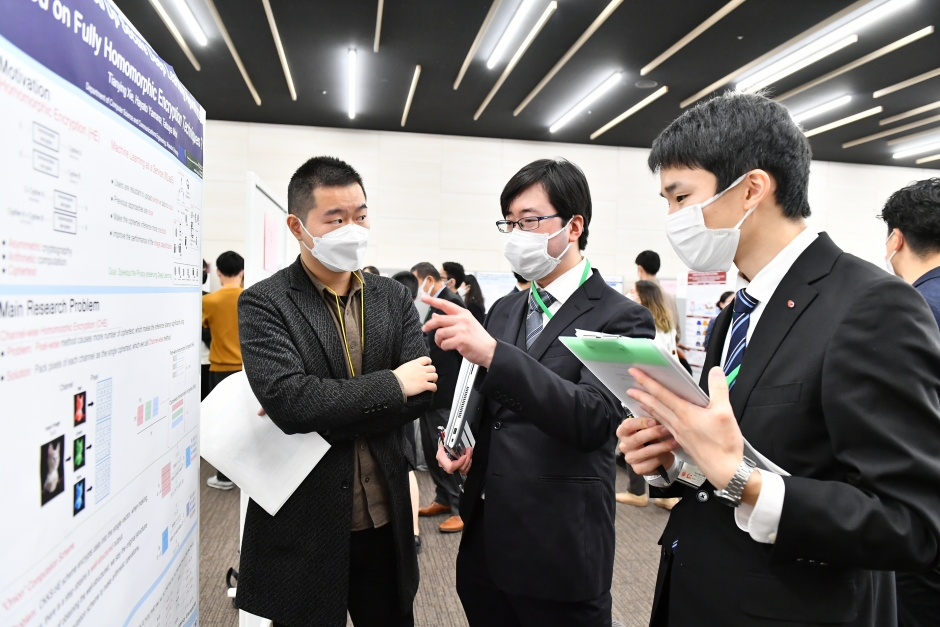

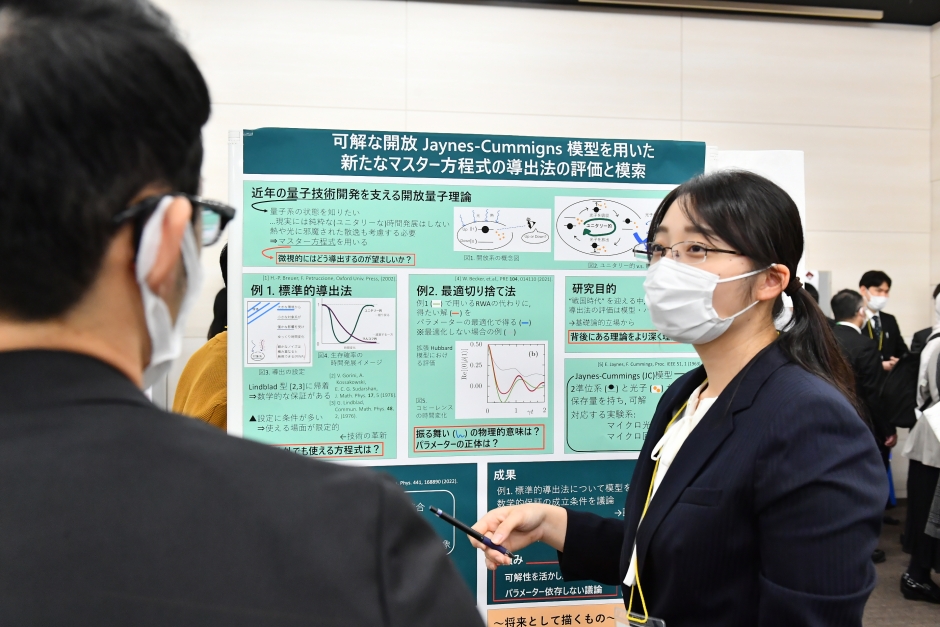

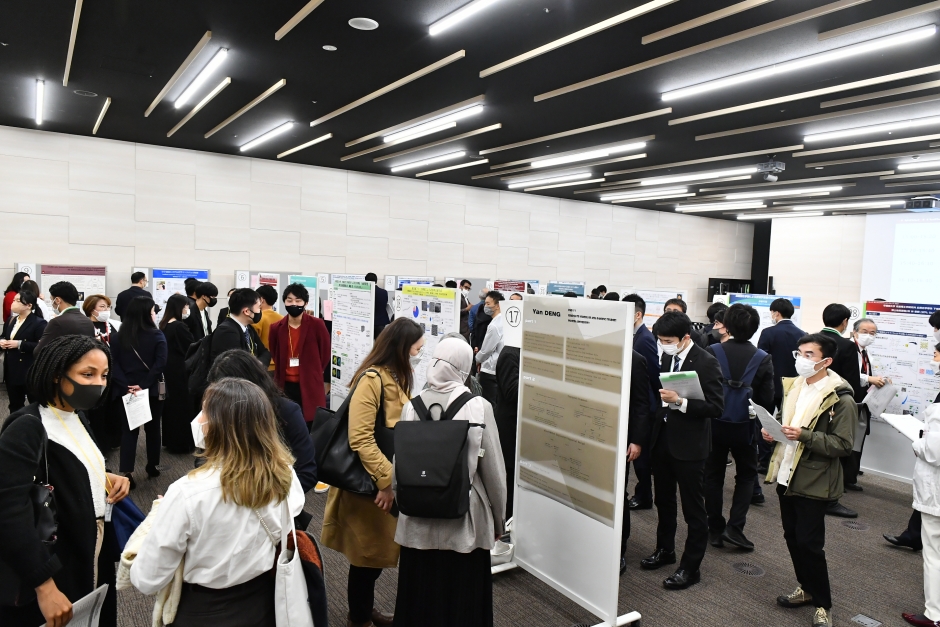

会社説明終了後は、「ポスター発表」がスタート。本イベントのポスター発表は、研究内容だけでなく自身のプロフィー ルも含めて一枚のポスターにまとめます。 32 名の博士学生が、各企業の担当者に向けて自身の研究内容と人となりについてプレゼンテーションをします。企業の担当者は自由にポスターを巡回でき、学生に対し質問をすることも可能です。

またポスター発表では、全参加学生が一斉に行うセクションに加え、早稲田と慶應、それぞれの学生に限定したセクションも用意されました。博士自身も他大学の研究活動に触れることで、大学の垣根を超えた交流をできる仕組みです。

自身で用意したポスターを使用して説明する参加者

ポスター発表の様子

早稲田大学 文学研究科博士後期課程1年の大谷万由子さんは「年中行事書の系譜と日中比較」という研究テーマについて、背景、成果、将来像をわかりやすくポスターで表現しています。

「もともとは研究職を目指していたのですが、大学院での活動で培った語学力、分析力、ものごとを多角的に捉える力などは企業でも活かせると考え、イベントに参加しました。理系の学生が目立ったので不安もありましたが、ポスター発表では多くの企業の方に関心を持っていただくことができました。『文系だから』と自ら可能性を狭めてしまっていた自分に気づきました」

研究内容に加え、語学や資格などのスキルもポスターで伝える大谷さん

慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科博士後期課程3年のHafsa Rifkiさんはモロッコの出身。移住や家庭、故郷といった領域を研究テーマにしています。

「自分の研究領域について、学術以外の人たちの声も聞きたいと思い、イベントに参加しました。日本企業の方と接するのは初めてのことで、私のテーマに対し『現実問題としてどのように解決していくか』『どのように研究内容を社会に還元していくのか』と問われたことは、刺激的でした」

自身の経験を研究テーマに応用しているHafsa Rifkiさん

京セラ株式会社の木谷重幸さんは「博士人材との交流の機会を得たい」と、本イベントに参加したとのことです。

「私自身が産学連携推進の業務を担当していることから、日頃から多くの学生に出会っていますが、今回のポスター発表では、社会的な課題に独自の方法でアプローチする方が多いことが印象的でした。自分の研究内容が社会の思わぬところで役立つケースは多々あります。ぜひ専門外の領域に対しても、キャリアの視野を広げていただきたいです」

「研究者向けインターンシップにも取り組んでいる」という、京セラの木谷さん

株式会社日本経済新聞社の村松絵美子さんは「メディアの競争が激しくなる中で、専門性の高い情報の発信を目指していること」が、イベントの参加理由だったと語ります。

「文化を含めた幅広いテーマ、外国語メディア、デジタルメディアを扱う新聞社は、文系、理系、外国人学生など、さまざまな方が活躍できる土壌があります。それぞれの分野に見識を持ち、それを活かした仕事に就きたいという学生さんが多いことは大変印象的でした」

「専門性の高い博士人材の受け入れ体制を見直していきたい」と語る村松さん

交流会で育まれる、活発なコミュニケーション

イベント後半に行われたのは、企業と博士学生の交流会です。参加学生は企業ごとに設置されたブースを自由に訪問し、企業では紹介しきれなかった情報について、質問を行います。さらに「自由懇談」の時間も設けられ、全ての参加者がコマツ 100 周年記念ホール内で自由に交流。企業と学生、早大生と慶大生などが歓談し、新たな関係性が構築されていきました。

交流会の様子

自由懇談の様子

交流会を通じて「博士学生の強い熱意を感じた」と語るのはグーグル合同会社の佐藤美織さんです。

「当社はスタッフのダイバーシティを広げ、深めていくことを目指しています。博士人材の方々の『一つのことをとことん極める姿勢』は、当社が求めるスキルと一致していました。もし皆さんがビジネスの道に進まれるのなら、ぜひグーグルに来ていただきたいと思います」

「外資のテック企業は博士人材の採用に積極的」だという、グーグルの佐藤さん(左)

大学、研究機関と実業界をブリッジするデザイン&エンジニアリング企業として、社会問題の解決を目指す株式会社構造計画研究所。リクルート部の西岡利恵さんは、「博士学生の生き生きとした表情に、感銘を受けた」といいます。

「当社では、研究活動で培った知見と新たに関心を持った領域を融合し、事業を創造していく人材を求めています。参加学生の専門領域への誇りとエネルギーを感じることができ、非常に有意義な機会となりました」

「自分の専門はもちろんのこと、それ以外にも幅を広げていきたいと感じる学生に来て欲しい」と語る、構造計画研究所の西岡さん

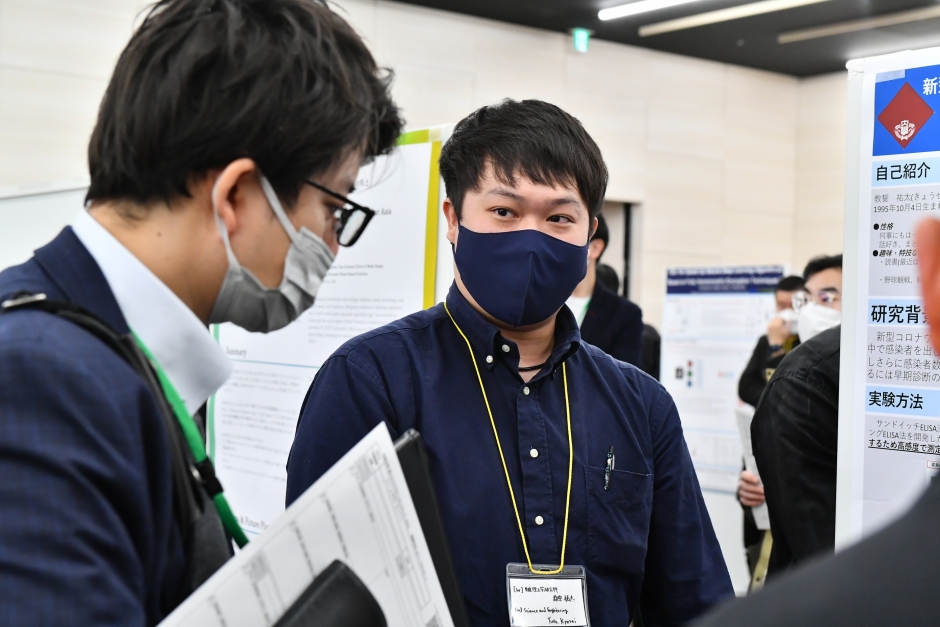

早稲田大学先進理工学研究科博士後期課程2年の教誓祐太さんは企業との交流会で、研究の進め方や苦労した点など、具体的な活動内容を問われたそうです。

「以前、オンラインのキャリアイベントに参加し、企業の方に研究内容を伝えることが、キャリアを形成する上で重要だと感じ、今回も参加しました。対面で直接お話してみることで、担当者さんの積極性を感じることができました」

新型コロナウイルスの経験を研究テーマにする教誓さん

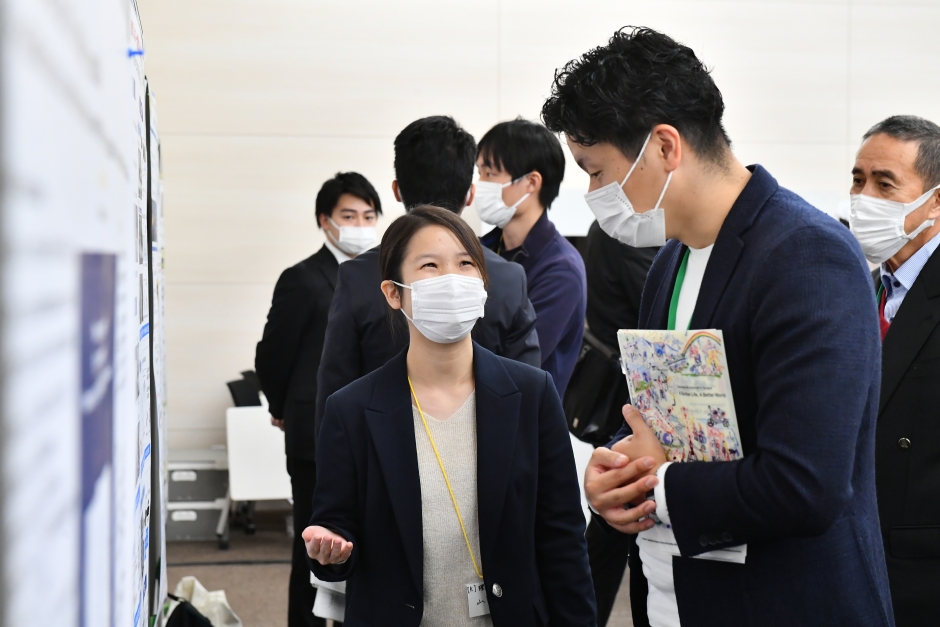

慶應義塾大学 理工学研究科博士後期課程2年の山室悠香さんは、多くのブースを訪れ、自身のキャリアデザインが実現可能かを、各担当者に質問していました。

「自分のテーマに近しい研究活動が、各企業で行われているかを中心に質問しました。早稲田の博士の方々とももお話しする中で、境遇の似た人々と出会えたことも、貴重な経験となりました」

「超短パルスレーザ照射によるジルコニアのマイクロ・ナノ加工」を発表テーマにした山室さん

学生一人一人が、最適なキャリアを選択するために

早稲田大学キャリアセンターの塩月恭課長は「交流濃度の最大化を目指した」と、イベントの主旨を語ります。

「今回の『博士キャリアデザインカンファレンス』は、就活フェアのような“採用”にフォー カスしたイベントではありません。博士学生と企業が相互の活動・研究内容に対し理解を深め、新たな気づきを得る機会を創出する。そうした意図が根底にありました。参加企業の皆さまにおいては、自社事業との関連性が強い研究テーマだけでなく、多彩な領域にアプローチする博士人材と交流 いただくことで、新たなヒントを得ていただきたいと思っています。学生 も同様、様々な研究に取り組む企業や、他分野の研究に取り組む博士学生からフィードバックいただくことで、自身の視野を拡げられるよう、最大限に交流を生み出せる設計にしました。

実現したい理想に対し、自ら課題を設定し、論理的な手順とエビデンスに基づいて、考えをまとめ、異論や反論も材料とし、さらにブラッシュアップした提案にまとめあげていく一連の研究活動を通じて習得されるこれらの能力は、よりよい社会を実現するために不可欠な能力です。これらの能力を持つ人材を育成・輩出するため、適切な情報発信と機会提供により学生のキャリアデザインをサポートすることはキャリアセンターの使命といえるでしょう。現状、博士人材を取り巻く状況には、まだまだ課題が山積していると感じています。このような状況の中、今回、多くの企業にご賛同いただけたこと、慶應義塾大学とビジョンを共有できたことは、本学としてだけではなく、産業界にとっても大きな成果となりました。今回の企画はまさに試行錯誤を重ねた新たな挑戦でした。今後も学生にとって、社会にとって、よりよい支援を実現できるよう、キャリアセンターでは様々な施策に挑戦してまいります」

早稲田大学キャリアセンター 塩月課長

実施団体

主催:早稲田大学 キャリセンター

共催:慶應義塾大学 理工学部学生課キャリア支援オフィス

後援:早稲田オープン・イノベーション・エコシステム挑戦的研究プログラム(W-SPRING)

未来社会のグランドデザインを描く博士人材の育成(Keio-SPRING)

当日司会進行:株式会社早稲田アカデミックソリューション