概要

子どもの感性を育む美術教育「YAMADA Method」の実践

オンライン美術授業番組「Art @ Home」の企画・カリキュラム・授業実践・番組制作・配信等に関わった専門家によるシンポジュームの報告書。

カンボジアでもCOVID-19によって外出制限や学校閉鎖の措置がとられ、子どもたちも鬱々としながら家に閉じこもる状況であった。自宅で孤立状態の子どもたちを元気づけるため、カンボジア初のクメール語での絵画体験授業「Art @ Home」のオンライン配信が行われた。

「美術教育」は子どもたちの人格育成に大切な情操教育であるが、カンボジアの公立学校では、専門教員の不足から美術の授業は行われていない。オンライン教育は、教育インフラが脆弱な開発途上国の子どもたちが、楽しく「美術教育」を享受できる優れた方策である。

本シンポジューム報告書はArt @ Homeの事例を通し、他の国、地域においてのオンライン美術教育実現に寄与する具体的な知見がまとめられている。

参加者・団体

- 国際交流基金アジアセンター プノンペン連絡事務所

- YAMADA SCHOOL OF ART, Phnom Penh

- CBS Digital Content, Phnom Penh

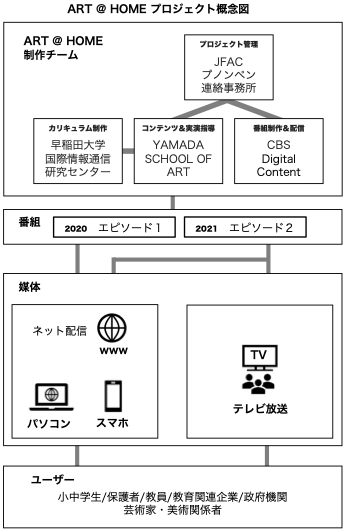

開発・配信の体制図

開発期間

2020年5月から9月(Episode 1)

開発内容

1話10分程度で10回配信のオンラインによる子ども向け美術教育番組の制作。

背景・目的・成果

背景

2019年末から世界を席巻したコロナウィルス感染症のパンデミックスは、カンボジアにおいても猛威をふるい2020年にはロックダウン社会となり、3月下旬から11月まで小中学校も閉鎖されて子どもたちは自宅待機の状態に置かれていた。

カンボジアは1990年代初頭まで内戦が続いた影響で多くの人材が失われ、現在でも次世代を育成する教員の数が十分ではなく、公立の小中学校では国語や算数などの主要科目の授業が主体となり、美術の授業は行われていない。美術を学ぶことは、感情や情緒を育み、創造的で個性的な心の働きを豊かに育む事であり、さらに道徳的な意識や価値観を養う事にもつながる。また子どもたちとって絵を描く体験は、心を解き放ち創造性の羽を広げる大切な時間でもある。

国際交流基金アジアセンター(JFAC)プノンペン連絡事務所では長年にわたる活動の柱の一つとして「文化・芸術の振興」を掲げ、カンボジア文化とのコラボレーションを追求していた。カンボジアでもコロナ禍により子どもたちが自宅から出られない事態に陥り、JFAC プノンペン連絡事務所内で子どもたちを元気づけられる活動をオンライン経由で展開する計画が発案された。その内容は絵画教育番組をオンラインで配信し、子どもたちに絵を描く喜びや楽しさを体験してもらうものである。人の接触ができないという制約があり「オンライン配信」を選択したが、結果として公立小中学校のカリキュラムの制約を受けることなく、子どもの自由な発想を促す内容を自由に盛り込め、パンデミックで萎縮した子どもたちの心を解きほぐすような楽しい内容の番組ができた。

目的

- 子ども

- 自宅隔離の子どもたちの元気づけ

- 自由に絵を描き、情操を育む機会の提供

- 創造性の涵養と自己肯定感の醸成

- 家庭

- edutainment(楽しみながら学ぶこと)の機会提供

- 自我確立の促進

- 自由時間の有効活用

- 社会

- 芸術一般への理解促進

- 美術教育の効用/重要性の周知

- 美術教育ノウハウの提供

成果

https://www.facebook.com/watch/273485455702/125338959569387/

番組が公開されると、カンボジアでは各家庭の保護者や子どもたちはもちろん、芸術や教育に携わる個人や組織など、幅広い層から大きな反響を得る事となった。さらにカンボジアの文化芸術省から大きな評価を得ることができた。

カンボジアでの反響はFacebook上で各動画の再生回数が1万回から3万回と大変好評であった。また、2021年からはシースズン2が始まり、オンラインと共にテレビ放送も行われさらなる評判を得ている。

詳細内容

国際交流基金アジアセンター(JFAC)プノンペン連絡事務所が起案して実現させた。同事務所は業務指針の策定、制作費用の手配、カンボジア国内での政府関係機関との連絡、オンライン教育番組の制作チーム結成の役割を担った。

番組制作には、子ども向け美術教育を日本とカンボジアで長年にわたって指導経験を有するYAMADA SCHOOL OF ARTに依頼し、スクールで実践されている子ども向け美術教育法「YAMADA Method」に沿ったカリキュラムが組まれた。また、番組内での解説者と絵の指導者は、子どもたちへの指導は実績が豊富なスクールのスタッフが担い、番組制作はカンボジアでもトップクラスのCBSテレビ局が行った。短期の制作準備期間、撮影期間であったにも関わらず質の高い番組を制作・オンライン配信ができたのは、ひとえにCBSテレビ局スタッフの献身的な働きのおかげであった。また、早稲田大学国際情報通信研究センターはART@HOME のオンラインの授業カリキュラムを作成した。

オンライン番組制作スケジュール

- 【撮影】YAMADA SCHOOL OF ART校内で子どもと絵を描く指導の様子を撮影。

- 2020年7月12日:1話/2話

- 2020年7月13日:3話/4話/5話/6話

- 2020年7月14日:7話/8話/9話/10話

- 【編集】撮影した動画の編集&ポストプロダクション(タイトル/画像&音響効果)

- 2020年7月26日:1話/2話

- 2020年8月9日:3話/4話

- 2020年8月23日:5話/6話

- 2020年9月6日:7話/8話

- 2020年9月20日:9話/10話

- 【配信】

- 2020年8月9日: 1話 「描くことは楽しい!」

- 2020年8月17日: 2話 「水彩絵の具を使ってみよう!」

- 2020年8月25日: 3話 「色を塗ってみよう!」

- 2020年8月30日: 4話 「自分で色を作ってみよう!」

- 2020年9月5日: 5話 「何ができるかやってみよう! 1デカルコマニー」

- 2020年9月13日: 6話 「何ができるかやってみよう! 2マーブリング」

- 2020年9月20日: 7話 「何ができるかやってみよう! 3ドリッピング」

- 2020年9月27日:8話 「何ができるかやってみよう! 4スタンピング」

- 2020年9月4日:9話 「何ができるかやってみよう! 5ステンシル」

- 2020年9月11日:10話 「何ができるかやってみよう! 6スパッタリング」

配信内容

- 1話 「描くことは楽しい!」

絵を描くことは上手い下手ということに囚われるものではない。特に子どもたちにとっては「描くことは楽しい」ということに気付かせ、自由に自分を絵や創作で表現することが、その後の人間形成にとって大切な時間となる。

- 2話 「水彩絵の具を使ってみよう!」

カンボジアの子どもたちが今まで見たこともない多彩で鮮やかな絵具の発色や色彩、様々な絵の技法を紹介する。番組を視聴している異なる年齢層の子どもたちでも、YAMAD Methodを使って子どもの成長に見合った自由に描く喜びを伝えてゆく。

- 3話 「色を塗ってみよう!」

色を塗るには、水で薄めて使う水彩絵の具以外にもそのまま紙に色を塗ることができるクレヨンというものある。画材の種類によって異なる特性があり、水彩絵の具とクレヨンの場合は水と油の関係により、先に油性のクレヨンで描くとその後から描く水彩絵の具を弾く効果を表現方法として応用できる。工夫次第でいろんなことを試す中で、創造性や個性を育むことにつながってゆく。

- 4話 「自分で色を作ってみよう!」

自分の手で作り出す色の数は無限にあり、また色は組み合わせによっていろんな印象を伝えることができる素晴らしい可能性を持っている。

- 5話 「何ができるかやってみよう! 1 デカルコマニー」

デカルコマニー 最初に作品をバックにタイトル紹介。

筆を使って絵の具を塗りつけたり垂らしたり、指で直接絵の具をつけたりと、楽しみ方もいろいろ。

- 6話 「何ができるかやってみよう! 2 マーブリング」

マーブリング 最初に作品をバックにタイトル紹介。

水に絵具を流し込むだけで刻々と模様が変わる様子が面白い。流し込む色の量や場所を変えたり、色の数を増やしたり、いろいろ偶然にできる美しい模様を試してほしい。

- 7話 「何ができるかやってみよう! 3ドリッピング」

ドリッピング 最初に作品をバックにタイトル紹介。

画用紙にたらし込む色の量や場所を変えたり、色の数を増やしたり、息を吹きかける強さや場所を変えたり、いろいろ偶然にできる美しい模様を試してほしい。

- 8話 「何ができるかやってみよう! 4 スタンピング」

スタンピング 最初に作品をバックにタイトル紹介。

ダンボール、スポンジ紐、ペットボトルキャップなどの身近な廃材を材料や素材にして「ハンコ」を作ってみよう。いろんな形のハンコと絵具を使って画用紙に模様を創り出そう。

- 9話 「何ができるかやってみよう! 5 ステンシル」

ステンシル 最初に作品をバックにタイトル紹介。

ハサミを使って切り抜いた形で模様を作る技法。筆に頼らなくても絵を描く体験をしてもらえる。

- 10話 「何ができるかやってみよう! 6 スパッタリング」

スパッタリング 最初に作品をバックにタイトル紹介。

絵具の飛沫を画用紙に振り掛けて描く技法。無数の細かい色の点が重なり、絵筆では表せない独特の絵を描くことができる。今まで体験したことのない表現で絵を描いてみよう。

その他の付随情報

ART@HOME:

- カンボジアで初めてのクメール語による美術教育動画

- カンボジア初の美術教育TV番組

https://www.khmertimeskh.com/50774065/japan-foundation-asia-centre-offers-online-art-class-starting-monday/