東南アジア考古学を始めたきっかけ

私は東南アジア考古学を専門とし、南シナ海周辺地域における先史時代から古代にかけての海域ネットワークの成立と展開について研究しています。大学2年生の夏、授業担当の先生から「現地調査に参加してみないか」と誘われたことが、研究者としての人生に足を踏み入れた第一歩でした。初めて参加したベトナムでの調査で、私は後に博士号取得まで追い続けることになる「耳飾」(図1 左写真3)と出会いました。

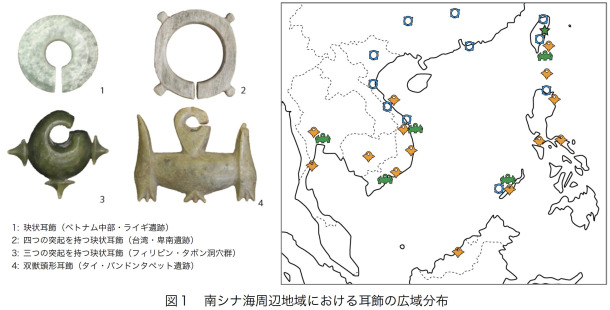

これらの「耳飾」は大きく4種類に分けられ、それぞれが少しずつ分布域を異にしながら南シナ海各地に分布しています(図1 右分布図に耳飾2・3・4の分布を図示)。最も普遍的に見られるのが玦状耳飾(環に切れ目のあるC字状を呈する。図1 左写真1)で、中国、東南アジア、ひいては日本でも確認されます。四つの突起を持つ玦状耳飾(図1 左写真2)は南シナ海域北半に分布が集中します。南シナ海南半に分布が集中するのは、三つの突起を持つ玦状耳飾(図1 左写真3)と双獣頭形耳飾(図1 左写真4)です。三つの突起を持つ玦状耳飾は球状の胴部から鋭利な三つの突起が突き出す形をしており、双獣頭形耳飾は左右に動物の頭部が付いています。

こうした特徴的な形の耳飾がそれぞれ広い地域で確認されるという事実は、偶然の一致では説明できません。2500年も前に人々が海を渡って交流していたのだという事実に、私は瞬く間に耳飾とそれを取り巻く人々の営みに魅了されました。しかし、複数の国にまたがって分布するこの耳飾を網羅的に調査・分析した研究は存在しませんでした。そこで私は各地へ出かけ、ひとつひとつ実物を確認し、形状やサイズ、素材などのデータを集成するところから研究を始めました。卒業論文、修士論文、博士論文と、長い時間をかけて一種類の遺物に向き合い、最終的には耳飾の形態・技術・素材の分析を通じて南シナ海域における海域ネットワークの成立と展開の一端に、移動する職人(回遊職能民)が寄与したことを明らかにしました(深山 絵実梨 (2021)『東南アジア先史時代の海域ネットワーク-南海の耳飾』雄山閣)。

博士号取得後は、カラナイ土器と呼ばれる、フィリピン・タイ・ベトナムに点在する同じ特徴を持つ土器群の胎土分析を通じて、先史時代の人々の移動の様相について明らかにする研究を進めています。

耳飾研究と海域ネットワークモデルの先行研究

先史時代の東南アジアでは、ヒトやモノが海と陸を自在に行き来していました。青銅製の片面太鼓(銅鼓)やガラス・石製ビーズ、そして私が研究する耳飾などが、そうした広域分布遺物の代表例です。

耳飾は東南アジア考古学の黎明期から注目されてきた遺物です。最も早い段階で体系的な研究をおこなったのは、日本人の鹿野忠雄でした。第二次世界大戦の戦前・戦中に台湾で活躍した昆虫学者であり人類学者でもあった彼は、1940年代にはすでに耳飾の形状の差異を根拠にベトナムからフィリピンを経由して台湾へ、という文化伝播を想定していました。彼が大戦末期に消息を絶って以降研究は一時停滞しますが、1960年代になるとフィリピンで多数の耳飾が出土し、それらが在地で製作されたのか、あるいはベトナムなどから持ち込まれたのかをめぐって議論が交わされました。

その後、発掘調査件数の増加に伴って出土例が各地で蓄積し、最も耳飾が多く見つかるベトナム中部にその起源を求める見解が有力となっていきます。さらに2000年代後半には台湾産ネフライトの同定研究が進み、走査型電子顕微鏡を用いたエネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)や電子プローブマイクロアナライザー分析(EPMA)によって、亜鉛を含むクロムスピネルが台湾産ネフライトに特有の包有鉱物であることが明らかになりました。台湾産ネフライトで作られた耳飾が、現在のフィリピン、マレーシア、タイ、ベトナムの間で広く流通していたことが明らかとなり、耳飾研究は再び活性化しました。

海域ネットワーク研究の理論面では、考古学者ウィルヘルム・ソルハイムII世が南シナ海を取り巻く文化の類似性に注目し、「ヌサンタオ海洋交易・交流ネットワーク」仮説を提唱しました。これは、海洋的指向性(海を中心に生き、海を通じてつながる性質)をもつ東南アジアの先住民が活発に活動した結果、地域的に似通った文化が生まれたとするものです。一方、考古学者ピーター・ベルウッドは言語学の研究成果を援用し、オーストロネシア語族が中国東南部から台湾を経て東南アジアへと拡散したという仮説を提示しました。それを受け、耳飾もこの拡散に伴って広域に分布するようになったと考えられるようになりました。

では、耳飾はどこで生まれ、どのようにして南シナ海周辺へ拡散したのでしょうか。その背景にどのような人々の活動があったのでしょうか。こうした問いを抱きながら、私は耳飾研究に取り組んできました。

古典的考古学手法の追求と学際研究への挑戦

耳飾を実際に観察し情報を集めるなかで、ヒトの営みをモノからどのように読み解くか、どのような手法を用いるべきかを考える日々が続きました。極めて似た形の耳飾が多数出土していますが、よく見ればそれぞれに個性があり、その中にも一定のスタイルがあることに気づいてきました。個性は職人の手仕事による個体の揺らぎであり、一定のスタイルはデザインや製作技法、素材に起因するものだと考え至りました。耳飾という考古遺物の研究から「モノを作ったヒト」を見ることが可能になったのです。作った人がいれば、もちろん使った人もいます。アクセサリーである耳飾には身体を飾ったり、社会的役割を標したり、何かを祈ったりする役割があると考えられます。耳飾の出土状況や使われ方を調べれば、「モノを使ったヒト」にも迫ることができるのです。こうして、耳飾の製作と使用の両側面に焦点を当てた分析を進めました。

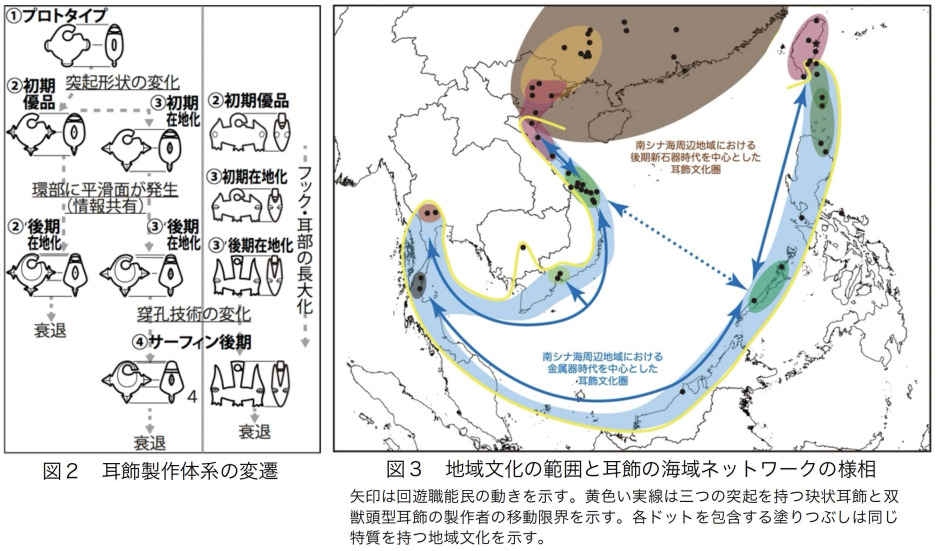

まず製作の側面では、耳飾の形態(デザイン)、製作技術、素材選択の特徴を比較し、「製作体系」という新たな概念を提案しました。形態分析では日本考古学が得意とする型式分類を援用し、製作技術分析では製作痕を印象材で型取り電子顕微鏡で観察するレプリカSEM法を採用しました。さらに素材分析では地球科学の専門家と協働し、ポータブル蛍光X線分析装置(p-XRF)や走査型電子顕微鏡によるエネルギー分散型X線分析(SEM-EDS)を用いて分析を実施しました。これらの手法を学際的に組み合わせることで、同じデザイン・技術・素材を共有した職人集団の存在を識別し、その変遷や異同を明らかにすることが可能になったのです(図2)。この研究成果により「三つの突起を持つ玦状耳飾」がフィリピン北部のバタン諸島を、「双獣頭形耳飾」がフィリピン南西部のパラワン島タボン洞穴群を初現地とすることも明らかになりました。

一方、使用の側面では、耳飾の出土状況を精査し、地域ごとの社会的文脈を考察しました。耳飾は多くが墓の副葬品として出土しますが、その埋納の仕方には以下のような地域差が見られます。①ベトナム南部:被葬者が耳飾を装着していた事例、②ベトナム中部、フィリピン南西部:装着していたかどうかは判然としないが身体のごく近くに埋められていた事例、③タイ中部:身体への装着ではなく他の副葬品である青銅製碗の中に入れられ墓穴に埋納された事例。これらは小さな差に見えるかもしれませんが、地域によって埋葬習俗が異なるという事実を指し示しています。また、同一墓域内でも耳飾を副葬されたのは一割に満たない成人男女であり、耳飾が特定の立場や地位を象徴する装飾品であったことが推察されます。

耳飾を作るヒト、使うヒトという視座から研究をおこなうことによって、さまざまな地域社会が存在した先史時代の南シナ海周辺地域を躍動した職人たちがいたことが明らかになりました(図3)。

今後の研究の方向性 -過去の人々のダイナミズムを知るために

2010年代後半以降、耳飾や青銅器、鉄器、ガラス製品などの製作と流通において、「移動する職人」という概念が注目されるようになり、広域分布遺物研究は新たな段階に入りました。海域ネットワークの形成と展開を理解するうえで、従来の交易(ヌサンタオ仮説)や移住(オーストロネシア語族拡散仮説)に加え、第三の移動モデルとして「回遊職能(職人の移動)」が加わり、先史時代の人々の移動がより多層的かつ複雑なものとして把握されつつあります。

今後は各地の埋葬遺跡を対象に、墓の構造や副葬品である土器、金属器、石器などを総合的に分析し、海域ネットワークにおける多様な移動パターンを明らかにしていきたいと考えています。さらに、第四の移動パターンが存在するのか、当時の人々がどのような動機で移動し、各地域社会がそれをどのように受け入れたのかといった社会・経済的側面にも焦点を当てる予定です。地球科学や文化人類学など他分野との協働を通じて、過去の人々の海を介したつながりをより立体的に描き出していきたいと考えています。