Top runners’ lecture collections: 【エマニュエル・ブジュ教授講演会】 エピモダニズムの時代に

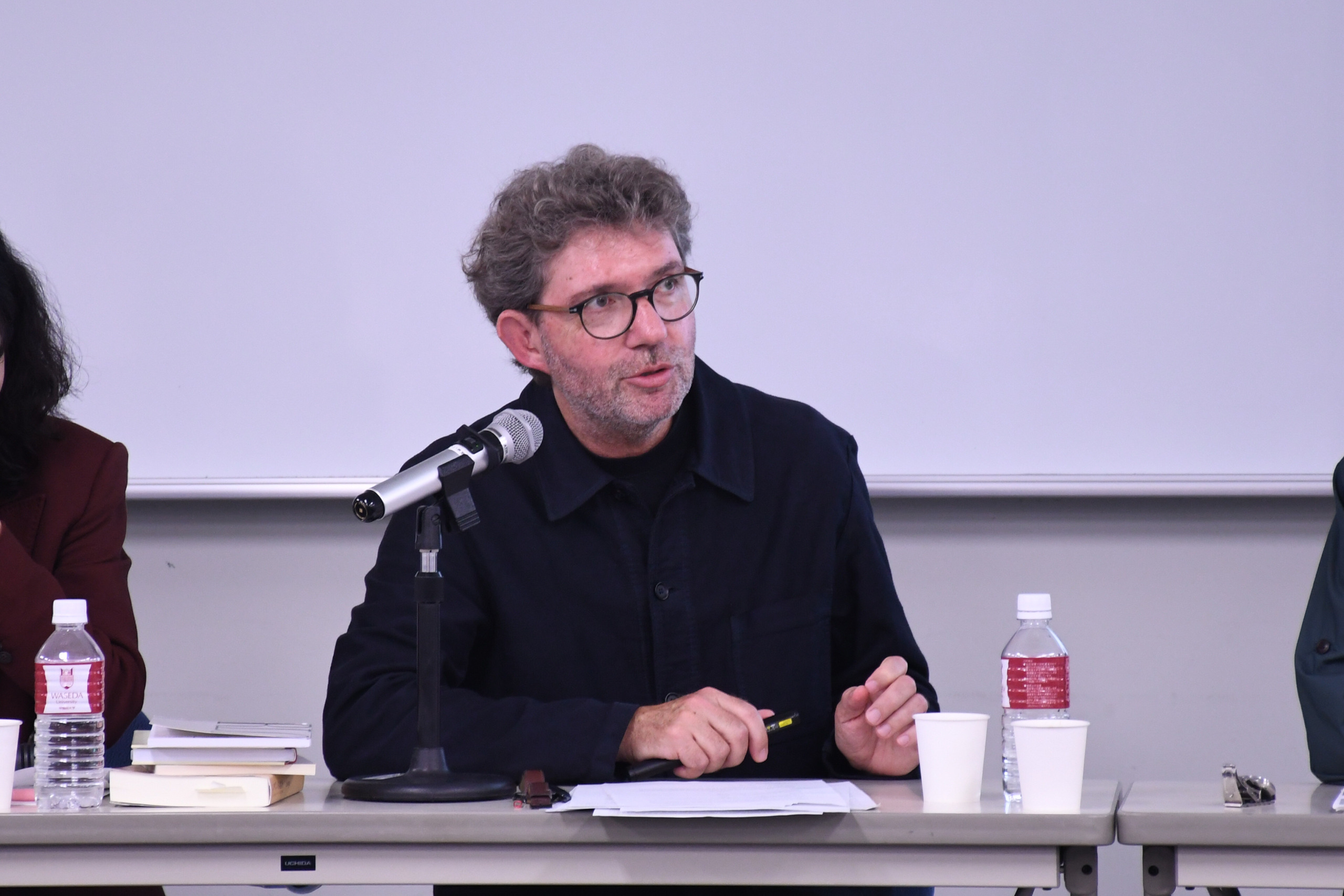

2025年10月11日(土)、WIAS Top runners’ lecture collections「エピモダニズムの時代に」を開催しました。講演者はエマニュエル・ブジュ教授(ソルボンヌ・ヌーヴェル・パリ第3大学、比較学研究センターCERC所長)、日仏逐次通訳は三浦信孝名誉教授(中央大学)、司会は松尾梨沙講師(早稲田大学高等研究所)が務めました。

ブジュ教授は現代フランスを代表する比較文学者であり、このたび訪問研究員として2025年9月26日〜10月26日に早稲田大学高等研究所に滞在しました。滞在中は、自身の研究に専念するかたわら、早稲田大学の様々な研究者と交流し、早稲田大学現代フランス研究所、早稲田大学比較文学研究室、および当高等研究所の主催で計3回の講演を行いました。本講演会は松尾講師による企画で、近年ブジュ教授がポストモダン以後の文学の理論的可能性として提唱し始めた「エピモダニズム Épimodernisme」をテーマとしました。これに関するブジュ教授の単著(仏語)は2020年にオンライン出版され、さらに2023年にPalgrave Macmillan社より英訳書籍として出版されています(いずれも関連リンク参照)。本講演の前半では同著書でも示されている、現代文学で基本となる6つの価値観(エピというギリシャ語の接頭辞が本来持ちうる6つの意味と、I・カルヴィーノ(1923−85)の遺した講義内容から再解釈されたもの)を紹介した上で、後半ではその価値観に基づいた、教授の最新の分析と考察「プリンツィプの原則 Principe Princip(e)」が披露されました。フランス語では同じ単語が二度繰り返される言葉遊びに見えますが、実は第一次世界大戦の引き金となった1914年のサライェヴォ事件で、オーストリア皇太子夫妻を射殺したガブリロ・プリンツィプの名をもじった、いわば「深刻な冗談」です。以降、近年ではユーゴスラヴィア紛争からまさに2025年現在のウクライナ侵攻に至るまで、まるでプリンツィプの「幻肢痛」(事故などで失った手足がまだあるかのように痛み続ける現象)を表すかのように中東欧地域の不安定な情勢が延々と続き、その苦痛を和らげるための「鏡箱」(鏡面反転により失った手足を視覚化し痛みを軽減させる治療法)のような思考実験のごとくプリンツィプにまつわる作品が現在まで延々と書かれ続けていることを、V・チョリッチ(1964− )やJ・フェラーリ(1968− )、D・アルバハリ(1948−2023)といった作家の小説を例に論じられました。

休憩後はPrincipe Princip(e)の分析例を踏まえ、松尾講師のコメントから始まりました。この「幻肢痛」のもとは必ずしも20世紀以降のものではなく、松尾講師の研究領域である19世紀ポーランドにも存在し、例えばショパンが作曲したスケルツォについて、この言葉は本来イタリア語で「冗談」を意味するにもかかわらず、彼はその楽曲に当時国家を奪われた深刻なポーランド情勢を込め、皮肉でもって「スケルツォ(冗談)」と題したことに言及しました。「深刻な冗談」として表現された当時の状況が、今日のポーランドにも「幻肢痛」として現れ、この講演会と同じ頃、ロシアによる領空侵犯のドローンがポーランド人たちの精神状態を脅かす中で、「ショパン国際ピアノコンクール」(第一次世界大戦の結果ポーランドが独立回復したことを記念し約100年前に創設されたイベント)の19回目がワルシャワで開催されていました。果たしてショパン以来の「幻肢痛」を「鏡箱」のように表現し苦痛を和らげられる演奏家は、このコンクールで出てくるのだろうかという問いをフロアに投げかけた上で、「このように聴覚・視覚芸術でもエピモダニズムは適用できますか?」と、ブジュ教授に質問しました。教授の答えはOui!(できます!)であり、どの芸術分野も現代文学と同じ問題を抱えていることを述べた上で、「私はエピモダニズムだけで(世界の現状に対する)抵抗に十分だとは思っていません。しかし少しでも貢献できるなら、それでも意味があるでしょう。」と結論づけました。

当日は早稲田大学内外を問わず、特に大学院生、研究生、学部生が参加し、最新理論提唱者による「生きた学問」にダイレクトに触れられた感動のほか、日本文学・芸術にエピモダニズムを適用させることへの関心など、講演後には様々に興味深い感想が寄せられました。本講演会が次世代にとって、アクチュアルな文学・芸術に対する問題意識を喚起させるのに効果があったことは、講演者・企画者ともに最も幸せなことでした。

文責:松尾 梨沙

関連リンク

イベント公式サイト

https://www.waseda.jp/inst/wias/news/2025/08/27/19667/

Épimodernes. Nouvelles « leçons américaines » sur l’actualité du roman (2020)

https://codicille.info/ouvrages_recents/epimodernes.html

Epimodernism: Six Memos for Literature Today (2023)

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-09924-3