次世代デバイスの主役を目指す「電子スピン」と「二次元原子層物質」

私の専門分野である「物性物理学」は物質を構成する粒子の運動を明らかにし、物質の性質を解明する学問です。私は次世代デバイスの動作原理を理論的に提案し、情報化社会の発展につながる研究成果を得ることを目指しています。現在のパソコンやスマートフォンなどの電化製品は電子デバイスを微細化・高集積化することで、高速化・省電力化といった高性能化を実現し発展してきました。

しかし、従来の微細加工技術による高性能化は限界に近づきつつあります。そこで、その限界を突破しブレイクスルーを起こすために、スピンと呼ばれる電子の磁石としての性質に着目して研究を進めています。従来のコンピュータに使われている電子デバイスでは、電子の持つマイナスの電荷が情報を運ぶ担い手として機能していますが、電子のスピンを新たな情報を運ぶ担い手として活用する方法を研究しています。

同時に、次世代デバイスの素材として、「二次元原子層物質」と呼ばれている「究極の薄膜」にも着目しています。例えば「グラフェン」と呼ばれる二次元原子層物質は、グラファイト(黒鉛)を原子1個分の薄さにしたシート状の物質で、宇宙で最も薄いシートです。グラフェンは電子の移動のしやすさが従来の電子デバイスでよく使われているシリコンに比べて100倍も大きくなる性質をもっているので、デバイスの素材として用いれば、情報処理が格段に速くなる可能性を秘めています。

グラフェンにおけるスピン流の発生方法

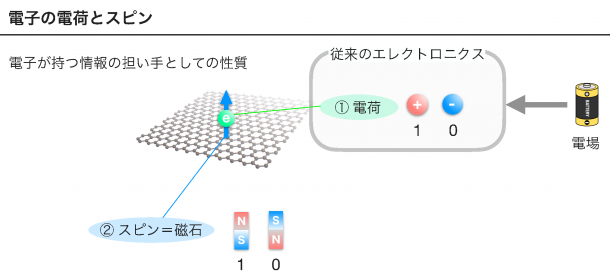

コンピュータは、すべてのデータを“1”と“0”で表しています。例えば、電流が流れているときは“1”、電流が流れていないときは“0”といった具合です。同様に、スピン由来の磁気のN極とS極の向きを1と0に対応させれば、スピンを情報の担い手として利用できます(図1)。

図1. 電子のスピンはそれと並行な磁石とみなせる。磁石のN極が上向きを1、S極が上向きを0と対応させることで、スピンをコンピュータで情報の担い手として活用できる。

私はスピン由来の磁気の流れである「スピン流」を発生させる仕組みについて理論的に研究しています。スピン流は電流に比べて発熱を抑えられることが実験的に報告されており、スピン流を活用したデバイスを開発することで従来のデバイスより省電力化が実現できると期待されています。

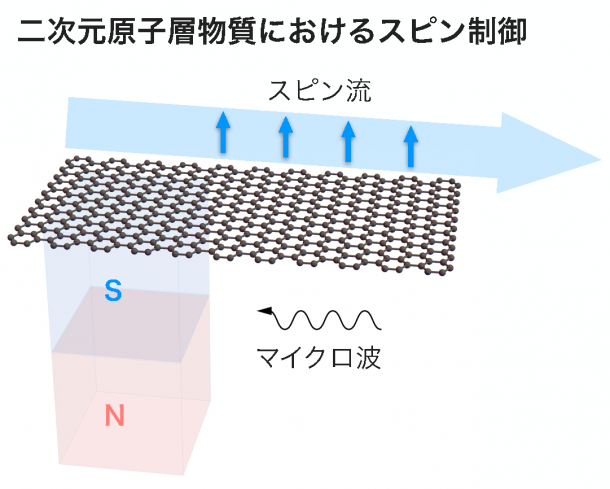

ここで、グラフェンにスピン流を発生させる仕組みを簡単に説明します。図2のように、グラフェンに磁石を貼りつけます。磁石内の電子は、N極が下になるようにスピンが整列しています。磁石にマイクロ波を当てて磁気共鳴を起こすことで、電子スピンはコマ運動(歳差運動)を一斉に始めます。すると磁石との界面付近のグラフェン中の電子は、N極が上になるようにスピンの向きが変化します。その結果、磁石とグラフェンの界面付近にN極が上向きになるようなスピンの電子が蓄積します。この蓄積したN極が上向きの電子が図2の右方向に広がっていくことでスピン流が発生します。この現象はスピン拡散と呼ばれる現象で、コーヒーに垂らしたミルクが広がっていく現象と同様の現象です。

図2. グラフェン(二次元原子層物質)のシートに磁石を貼りつけて、マイクロ波を当てるとスピン流が発生する。マイクロ波が当たると磁石内の電子はコマ運動(歳差運動)を始める。そしてグラフェン内の電子スピンは磁気的な力を受けて、磁石に接触した部分とそうでない部分でスピンの向きに偏りが生じる。その結果、電子スピンが均一になるように電子が移動することでスピン流が発生する。

二次元原子層物質を組み合わせ、新しい物性開拓へ

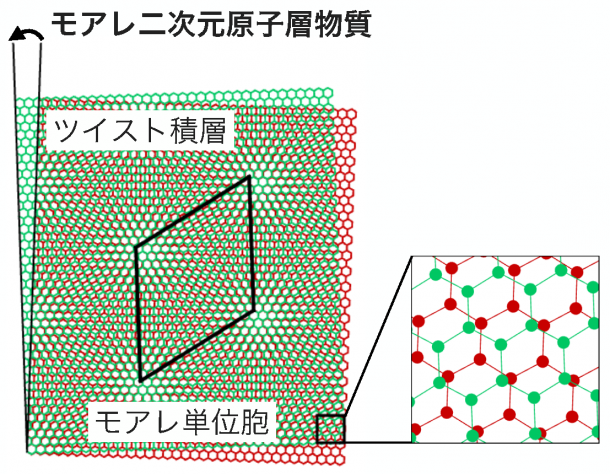

最先端の研究では、二次元原子層物質にいろいろな工夫を凝らすことで、新しい物性を開拓する取り組みが行われています。例えば、グラフェンのシートを少しずらして二枚重ねるとモアレ模様が生じます(図3)。モアレ模様とは規則正しい繰り返し模様を複数重ねた際に生じる模様です。このモアレ模様によってグラフェン中の電子の運動が劇的に変化することが最近の実験によって実証されました。これはモアレ模様を活用した物質設計および物性探索という全く新しい研究分野が切り開かれたことを意味します。

図3. グラフェンを少しずらして重ねることでモアレ模様が生じる。図を見ると、薄い部分が等間隔で現れていることがわかる。このモアレ模様の間隔はグラフェンを構成する炭素原子の間隔に比べて長い。モアレ模様をもつ二次元原子層物質を総称して、モアレ二次元原子層物質と呼ぶ。

今後は、グラフェンを含む様々な二次元原子層物質で、スピン流が発生する仕組みやずらして重ねることで発現する新しい物性の発見を目指します。その結果に基づいて、次世代デバイスの動作原理を提案したいと考えています。

取材・構成:四十物景子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School