様々な脳の機能を制御する複雑な神経回路

専門は脳神経科学です。私たちが体の外や中で起こったことを感じとり、その情報をもとに考え、行動することは、脳内の神経細胞同士が複雑かつ精緻に結合してできる神経回路の働きによって実現しています。しかし、どの神経細胞とどの神経細胞が結合するのか、そして形成された神経回路がどのような脳の機能を発揮するかについては不明な点が多く残されています。

人間の脳内には1000億個ほどの神経細胞があり、シナプスと呼ばれる部分で結合し、神経回路網を構築しています(図1)。

図1. 脳の神経回路の模式図。神経回路はシナプスを介した神経細胞同士の結合により構築されている。シナプスにある黒丸はシナプス小胞といい、シナプス小胞内の神経伝達物質を放出することで情報伝達を行う。

神経細胞は、シナプスにおいて神経伝達物質を放出することで情報を伝えています。また、シナプスには隙間があり、シナプス接着分子と呼ばれる細胞接着タンパク質が橋渡しをしています。重要なこととしては、シナプス接着分子は、特定の神経細胞間のシナプス結合を担う因子として働き、複雑な神経回路を区別するための「印」となる可能性が考えられています。さらに、特定の神経回路が担う脳機能の破綻が、精神・神経疾患における特定の症状と結びついている可能性も考えられています。

そこで私は、複数の研究者と共にシナプス接着分子のうちプロトカドへリン(PCDH)と呼ばれるタンパク質群に着目し、その中のPCDH10、PCDH17、PCDH19と呼ばれる3種類の分子に焦点を絞って研究を行ってきました。そして、遺伝学的解析や神経学的解析によって、脳神経回路におけるこれらの分子の機能的な役割、さらに精神・神経疾患との関連性について解明してきました。

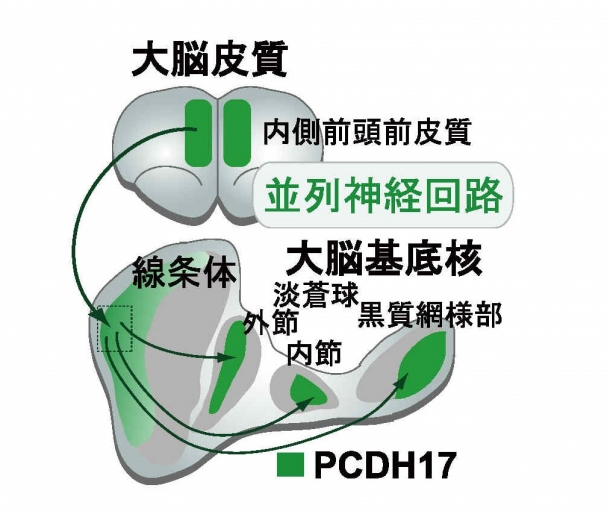

大脳皮質と大脳基底核を結ぶ並列神経回路のシナプス接着分子であるPCDH17

これまでの研究から、大脳皮質と大脳基底核を結ぶ神経回路には、感覚・運動機能、実行機能、情動制御を担う神経回路が並列的に存在すると考えられていました。しかし、どのようなシナプス接着分子が、この「並列神経回路」の特異性を決めるかは明らかになっていませんでした。

私は、PCDH17を特異的に認識する抗体を作成し、マウス脳内でPCDH17がどの領域に発現分布しているかを色付けして調べました。その結果、PCDH17は大脳皮質の内側前頭前皮質と大脳基底核における線条体、淡蒼球、黒質網様部の一部の領域だけに分布し、さらに、PCDH17が分布する領域は選択的に繋がっていることを見出しました(図2)。このことから、PCDH17が「並列神経回路」の特異性を決めるシナプス接着分子の1つだと推測できました。このような並列回路において領域特異的な発現を示し、かつ、その領域が選択的に繋がる神経回路の「印」となる分子はPCDH17が初めてでした。これは、分子の発現パターンによって神経回路を区分けできる可能性を示しており、分子レベルで神経回路の構造と機能を解析するための新たな視点を提示したと言えます。

図2. マウスの脳内におけるPCDH17の発現分布。大脳皮質の一部と、大脳基底核の線条体、淡蒼球、黒質網様部の一部の領域に特異的に発現し、並列神経回路を構築している。

さらに、PCDH17が発現する神経回路が脳内でどのような役割を果たしているかについて、PCDH17をもつマウスともたないマウスを作り、電子顕微鏡を用いた解析や電気生理学的な解析によりシナプスの構造と機能を調べ、行動学的解析により様々な脳機能について調べました。実験の結果、PCDH17をもたないマウスはもつマウスに比べて、神経伝達物質を貯蔵するシナプス小胞の蓄積が異常に増え、神経伝達効率が変化し、さらに、うつ病に関連する行動に異常があることを見出しました。つまり、PCDH17は大脳皮質と大脳基底核を結ぶ並列神経回路のシナプス接着分子として働き、その異常はうつ病に関連している可能性があると考えられます。

PCDH19の変異により生じる女性のみに発症する疾患

X染色体遺伝子PCDH19(ヒト遺伝子)の変異によって発症する「PCDH19関連症候群」は、女性のみに発症する遺伝性神経疾患です。てんかんや知的障害などの症状を伴いますが、なぜ女性だけに発症するかはわかっていなかったため、そのメカニズムの解明を試みました。

PCDH19をもつオスとメスのマウス(以後Pcdh19(マウス遺伝子)正常型)と、PCDH19をもたないオスマウス(以後Pcdh19へミ変異体)、PCDH19をもつ細胞ともたない細胞が混合するメスマウス(以後Pcdh19ヘテロ変異体)について、電子顕微鏡を用いた解析や電気生理学的な解析によりシナプスの構造と機能を調べ、行動学的解析により認知機能を評価しました。その結果、メスのPcdh19ヘテロ変異体は、シナプス機能異常とそれに伴う認知障害が起きるが、オスのPcdh19ヘミ変異体は正常であることを見出しました。

さらに、このメスのみで見られる異常を説明するため、PCDH19とNカドヘリンのシナプス接着分子としての機能に着目した解析を行いました。Pcdh19正常型とオスのPcdh19ヘミ変異体では、細胞間の「マッチング」により正常なシナプス制御を行うが、メスのPcdh19ヘテロ変異体では細胞間の「ミスマッチング」によりシナプス機能異常を起こしていることがわかりました(図3)。そして、このミスマッチングがシナプスの伝達効率を低下させ、シナプス機能の異常、さらに認知機能障害を引き起こしていることを明らかにしました。これにより、女性のみに発症する遺伝性神経疾患の原因を解明し、さらに疾患の治療戦略の道筋を示すことに成功しました。

図3. Pcdh19正常型のオスとメス、Pcdh19へミ変異体のオス、Pcdh19ヘテロ変異体のメスの認知機能とシナプス機能を調べた。その結果、Pcdh19ヘテロ変異体のメスのみ、シナプス機能と認知機能に異常が見られた。さらに、メスのみで見られる異常の基盤となるメカニズムを提唱した。

出典元:Hoshina et al., Science 372, eaaz3893 (2021)

精神疾患関連分子PCDH10の脳内における機能的役割

PCDH10は、ヒトにおいて自閉症や強迫神経症に関連があると言われていました。そこで、PCDH10が脳内においてどのような機能を制御しているか、PCDH10をもたないマウスを作って検証しました。すると、情動を司る扁桃体という脳の領域において、シナプス発達に異常をきたし、さらに、不安や恐怖を感じにくくなる行動を示しました。したがって、PCDH10は不安・恐怖を含めた情動制御を担い、これが自閉症等の疾患症状と関連しているのではないかと推測することができます。

脳内ネットワークの理解を目指したシナプス接着分子の総合的解析

これまでPCDH17、PCDH19、PCDH10について、それぞれの脳神経回路における機能的な役割と疾患との関連を研究し、その成果を発表してきました。今後は、これらのPCDHに着目することで、脳の大規模なネットワークの構造と機能を解明する研究に発展させていく予定です。そこで得られる脳神経科学の新たな発見を基盤として、精神・神経疾患の病態の理解に貢献することを目指したいと思っています。

取材・構成:四十物景子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School