メディアの政治報道は人々に影響を与えるのか

「日本においてメディアの政治報道が人々に与える影響」について研究をしています。ここでいうメディアとは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などの主流のメディアのことです。コミュニケーション分野の先行研究では、「人々の政治意識はメディアには影響されない」と言われてきました。しかし、それはメディアへの信頼の度合い(Media Trust、以後MT)が世界でも低いアメリカで検証された結果に基づいたものなので、MTが高い日本にそのまま適用することはできないと思っています。

そこで、MTが高い日本において、人々がメディアの政治報道にどのように触れ、どのような影響を受けているのか、様々な調査を通して検証しています。

テレビの政治報道の影響力とは

2010年の参議院議員選挙の際にテレビの選挙報道に着目し、それが有権者の政治意識に影響を与えたかを調べました。テレビで報道された内容を、政党ごとにポジティブな報道、ネガティブな報道、あるいは中立の報道だったかの3つに分けました。そして有権者に、投票する予定の政党名と、視聴した番組名、最終的に投票した政党名を聞いて、投票行動に変化があったかどうかを検証しました。

全国の男女600人に聞いたところ、投票予定だった党に対するネガティブな報道をより多く視聴した場合、投票予定だった党を変えずに投票した率は25.7%で、変えた率は28.7%となり、投票行動に3%の変化が出るという結果になりました。つまりMTが高い日本では、テレビの政治報道はわずかかもしれませんが、有権者の政治意識に影響を与えているという事実が分かりました。

メディアが発信する情報を選ぶ基準は何か

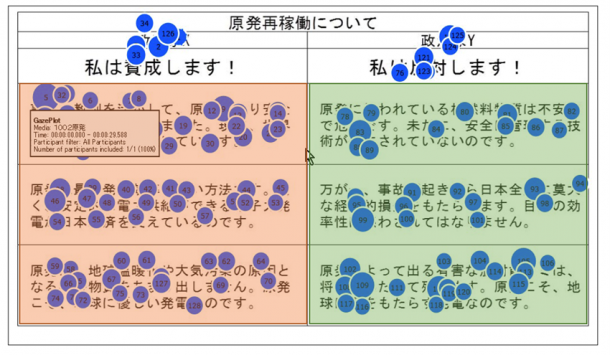

次に、調査対象者(日本人学生73人)がメディアの情報に触れる際にどこを見ているのか「目の動き」を調べました。原発再稼働について賛成と反対の意見を書いたスクリーンを見せて、機械による視点測定を行いました(図1)。

図1. 原発再稼働について、賛成意見と反対意見を載せ、調査対象者(73人)に見せた。図はその中の一人の視点の動きを捉えたもので、〇が視点を表している。個人の意見とは関係なくどちらも同じように見ていたことが分かる。詳細は、「Liu, L., & Kato, G. (2017). Selective attention and its impact on evaluation and recall of political information: An experimental study using eye-tracking technology. WINPEC Working Paper Series. No. J1611.」を参照。

図は、一人の調査対象者の目の動きを捉えたものですが、他の調査対象者も同じく、個人の意見とは関係なく、賛成意見も反対意見も同じくらい目で追っていたという結果が出ました。

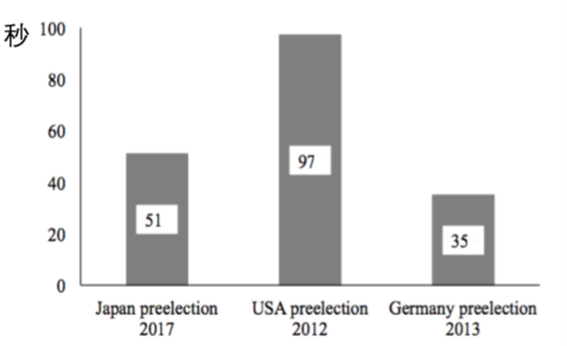

さらに、政治に関する記事を載せた疑似サイトを作り、どの記事をどのくらいの時間見ているかを調査しました。国別の比較をするために、MTが高い日本と、MTが中ぐらいのドイツ、MTが低いアメリカを対象にしました(図2)。

図2 .日本、ドイツ、アメリカの政治に関する疑似サイトを作り、それぞれの国の調査対象者がどの記事をどのくらいの時間見ているかを検証した。日本の記事に関しては200人を調査対象者としている。詳細は、「Knobloch-Westerwick, S., Liu, L., Hino, A., Westerwick, A., & Johnson, K. B. (2019). Context impacts on confirmation bias: Evidence from the 2017 Japanese snap election compared with American and German Findings. Human Communication Research. 45, 427-449.」を参照。

そして、「自分の意見と一致している記事を見た時間(秒)」から「自分の意見と異なる記事を見た時間(秒)」をさし引いた値「確証バイアス」を出し、グラフにしました(図3)。いずれの国も自分の意見と一致した記事をより長く見ている傾向がありましたが、MTが低いアメリカは他の国よりもその傾向がより顕著でした。またMTが高い日本は、アメリカよりも自分の意見と異なる記事も見ていることが分かりました。

図3. 「自分の意見と一致している記事を見た時間(秒)」から「自分の意見と異なる記事を見た時間(秒)」をさし引いて求めた確証バイアスのグラフ。いずれの国も自分の意見と一致した記事を長く見ている傾向があるが、アメリカは特にその傾向が顕著である。詳細は、「Knobloch-Westerwick, S., Liu, L., Hino, A., Westerwick, A., & Johnson, K. B. (2019). Context impacts on confirmation bias: Evidence from the 2017 Japanese snap election compared with American and German Findings. Human Communication Research. 45, 427-449.」を参照。

このように視点の動きや記事を見る時間の長さの調査から、日本人は自分の意見と一致していない異なる内容も選んで見ていることがわかりましたが、さらに意見の一致、不一致以外に記事を選ぶ基準があるのか、調査を進めました。日本人の記者以外に中国人、韓国人が署名した記事の見出しと、欧米人が署名した記事の見出しを日本人の調査対象者に見せたところ、欧米人が署名した記事の方をより多く選んで見ていたという結果が得られました。つまり、記事の筆者の国名も記事を選ぶ際の基準になっていることが分かりました。

情報処理のメカニズムについて研究したい

現在、確証バイアスについてより精緻に調べるために、日本、アメリカ、そしてMTが中ぐらいの香港の疑似サイトを作り、個人にメディアへの信頼の度合いも聞いて、結果をまとめているところです。このようにMTにばらつきがある国の調査をして比較することで、より日本の特色を明らかにしていけるのではないかと思っています。今後は、メディアから得た情報をどのように自分の中で処理しているのか、例えば異なる意見の情報に触れたときに、聞き流すのか、あるいは自分の都合がいいように解釈するのか、それとも受け入れるのか、といった情報処理のメカニズムについて研究を進めていきたいと考えています。

取材・構成:四十物景子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School