宇宙にある銀河を分類・分析し、銀河の形態や成り立ちを明らかに

私の専門は天文学です。銀河が、いつ、どこで生まれ、どのように形成されたかについて、大型望遠鏡で集めた膨大な観測データを分類・分析し、包括的に明らかにしようとしています。銀河は恒星、惑星、チリ、ガスなどの集まりで、例えば地球が属している天の川銀河には、数千億個もの恒星が存在しています。

現在研究で使っているのは、ハワイ島マウナケア山頂域にある「すばる望遠鏡」に取り付けられた主焦点カメラが捉えた画像データです。口径8.2mもある巨大な鏡による高い集光力に加えて、視野が非常に広く、一度に多くの天体を淡い構造に至るまで鮮明に捉えることができます。2023年現在、100億光年以遠の銀河まで観測でき、これまで約5億天体もの銀河のデータを収集しています。この銀河のビッグデータの分類にはAIが必要不可欠ですが、AIには学習するための多数の正確なサンプルが必要です。

色の淡い銀河は人の目でないと分類が難しいので、まず、銀河のビッグデータを人の目で分類してサンプルを作り、これをAIに学習させ、AIによる銀河の分類に繋げていくのですが、研究者だけでは手に余るデータ量です。海外では、市民がインターネットを利用して天文学のデータにアクセスし、研究者や研究機関に協力する「シチズンサイエンス(CITIZEN SCIENCE)」が盛んです。そこで国立天文台は、シチズンサイエンスの力を活用しようと、「GALAXY CRUISE」というプロジェクトを2019年に立ち上げ、私も共同研究者として参加しています。

市民が参加するシチズンサイエンス「GALAXY CRUISE」とは

「GALAXY CRUISE」は、船員と呼ばれる市民がすばる望遠鏡の捉えた銀河を分類し、これを私たち研究者が解析して、銀河の成り立ちや多様性の謎に挑むというプロジェクトです。2023年6月1日現在で、102の国と地域から 11,414名の船員が参加しています。

船員が国立天文台の「GALAXY CRUISE」のページにアクセスすると、すばる望遠鏡が捉えた広大な宇宙画像が出てきます。画面にある舵のアイコンをクリックすると、宇宙の中を航海しながら、自動的に選ばれた銀河に誘導されます。そこで、まず船員は、目の前に現れた銀河が「渦巻銀河」か「楕円銀河」か、もしくは「どちらでもない」を選びます(図 1)。中心の球体「バルジ」と円盤に加えて、円盤に渦巻構造が見られる銀河は渦巻銀河、渦巻のない薄い円盤や球体のみのものは楕円銀河として分類されます。次にその銀河が、銀河同士が衝突してできた銀河なのかどうかを判別します。選択肢は「衝突している」か「衝突していない」か、「どちらでもない」かです。「衝突している」を選んだ場合には、さらにその特徴として、「リング」か、「おうぎ」か、「しっぽ」か、「ゆがみ」の形かを選び、最終的に確定ボタンを押します。答えがわからなかったり迷った場合は、一番もっともらしいと思えるものを選びます。

図1. GALAXY CRUISEの分類選択画面。画面中央に現れる銀河がどのタイプなのか、選択するようになっている。船員は、まず練習問題を解くトレーニングを受けたのち、実際の銀河を順番に分類していく。(クレジット:国立天文台)

GALAXY CRUISE には、国籍・性別を問わず多くの参加者がいますが、中でも男性が7割で、世代は 50 歳以上がおよそ3割を占めています。 2022 年4月に第 1シーズンを終え、現在はより暗い銀河を含めた第2シーズンが稼働中です。第1シーズンでは、船員が2年以上かけて2万個以上の銀河を分類しましたが、1つの銀河について少なくとも50人以上が分類したので、統計的な解析が十分行えるだけの結果が集まったと考えています。その分類結果のうち、船員の約7割以上が選んだ回答を正解としてAIに学習させ、それを基にAIは140万個の銀河を分類することに成功しました。

船員とAIの分類結果の先に得られた「貧血渦巻銀河」の居場所

地上の人口分布のように、宇宙では銀河は非一様に存在し、泡が幾重にも重なったような分布構造をしています。ここで興味深いのが、渦巻銀河は全体の約半数以上を占める銀河の代表である一方で、重力によって銀河がたくさん集まった「宇宙の都会(銀河団)」にはほとんどいないという点です。渦巻銀河が宇宙の都会へ「上京」していく中で、「如何にして渦巻がなくなり、楕円銀河になったのか」という疑問は、銀河天文学において長きに渡る問題となっています。

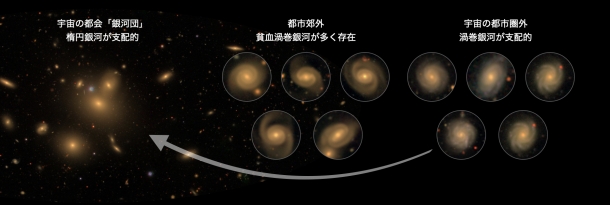

そこで船員とAIによって渦巻銀河と分類された銀河の中から、私は渦巻が徐々になくなり、渦巻ではない楕円銀河に変化していく途中の銀河、通称「貧血渦巻銀河」を判別しました。そしてこの銀河が宇宙の「田舎」と「都会」の中間地「ニュータウン」のような場所に存在することを統計的に確かめることに成功しました(図2)。

図2. 右から渦巻銀河、貧血渦巻銀河、そして銀河団中にある楕円銀河を示している。貧血渦巻銀河が「田舎」と「都会」の中間地「ニュータウン」のような場所に存在することを統計的に確かめた。(クレジット:国立天文台、嶋川里澄)

貧血渦巻銀河は、渦巻銀河が上京する過程において、まさに渦巻を失う最中にある天体です。今後この貧血渦巻銀河をより詳細に解析していけば、銀河の姿が変わる直接的な原因についても明らかになるのではないかと考えています。

参考: GALAXY CRUISE 「貧血渦巻銀河ってなに?」

ビッグデータ、シチズンサイエンス、AIをうまく連携させ、銀河の解析に繋げたい

このように、船員から得られた結果をAIに学習させ、多くの銀河の分類をするという「宇宙の国勢調査」を進めています。一方で現在、解析済みのデータが捉える銀河は夜空のたった3%に過ぎず、国勢調査はまだ始まったばかりです。国際協力の下、数年後には大規模探査に特化した望遠鏡が4つになり、本格的な宇宙の大探査が開始されます。10年後にはデータ量も今の100倍以上、銀河の数でいうと200億天体以上になると期待されており、ビッグデータ天文学の全盛期となるでしょう。今後銀河のビッグデータ化が進む中で、シチズンサイエンスとAIの力をもっとうまく機能させて解析に生かし、銀河の形態や成り立ちについての謎解きに、ますます尽力していきたいと思っています。

取材・構成:四十物景子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School