顔の魅力の判断は、すぐ前の判断に引っ張られる

私の専門は実験心理学です。特に、人の「知覚」や「判断」の仕組みに興味をもって研究しています。

人が何かを見たときの「見え方」(知覚)は、その前に何を見たかに影響されることが知られています。同様に、見たものに対する判断も、その前にどのような判断をしたかに左右されます。このような「履歴効果」が生じるメカニズムを探るため、私は、「人の顔の魅力」に注目して知覚と判断の実験をそれぞれデザインし、結果を詳しく分析してきました。

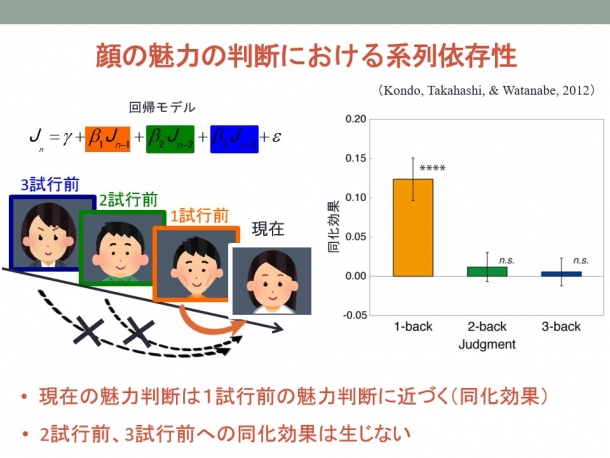

先に行ったのは、判断への履歴の効果を調べる実験です(図1)。人の顔の写真を次々に実験参加者に見せ、1つずつ「全然魅力的でない」から「とても魅力的だ」までの7段階で判断してもらいます。この実験の結果、同じ顔の写真でも、1つ前の顔を魅力的だと判断した場合にはより魅力的だと判断するのに対し、1つ前の顔を魅力的でないと判断した場合にはより魅力的でないと判断する傾向があることがわかりました。2つ前や3つ前の判断は影響しませんでした。顔の魅力の判断は直前の試行の際の判断に引っ張られるということがわかったのです。

図1.顔の魅力判断が直前の判断の影響を受けることを明らかにした実験

この実験で実験参加者に見せた顔写真は男女が入り交じっていました。そこで、直前が同性か異性かに着目して結果を分析したところ、顔の魅力を判断する場合には、同性の場合は直前の判断に引っ張られる傾向が強いのに対し、異性の場合は引っ張られる効果が弱いことがわかりました。一方でこの性別の効果は、同じ顔写真に対して「顔の丸さ」や「頭の良さ」を判断する場合には生じませんでした。これは、顔の魅力を判断する場合には、顔の性別に応じて判断する基準を無意識的に切り替えているためではないかと考えています。

魅力的な顔を見ると、すぐあとに見た顔も魅力的に見える

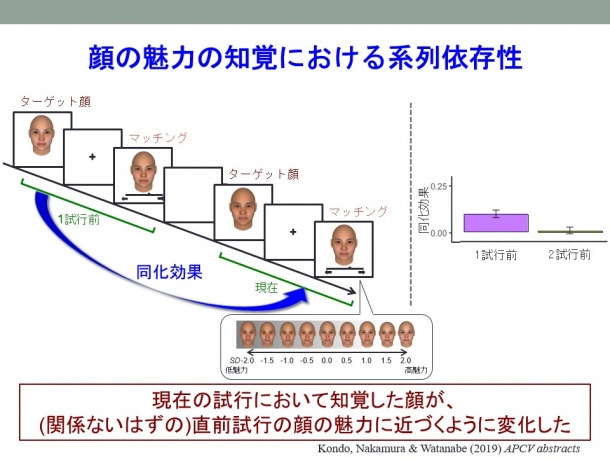

次に、知覚に対する履歴の効果を調べる実験を行いました(図2)。この実験では、顔写真ではなく、コンピューターでつくった顔の画像を用いました。まず、顔魅力の計算モデルに基づいて、1つの顔から、目の大きさや肌の明るさなどを少しずつ変えることで魅力度を定量的に変化させた9つの顔をつくっておきます。そして、実験参加者に両端の顔を除いた7つのうちの1つ(ターゲット顔)を見せたあと、キー押しによって顔が9段階に変化する画面を出し、ターゲット顔と同じだと思うものを選んでもらいます(マッチング)。これにより、ターゲット顔がどれだけ魅力的に見えているかを調べるわけです。

この実験の結果、直前の試行で魅力の高いターゲット顔を見ると、次のターゲット顔が実際よりも魅力的に見える傾向があることがわかりました。直前の試行に引っ張られて、次の顔も魅力が高いように見えてしまうのです。2つ前の試行の影響はほとんどありませんでした。

図2.顔の魅力の見え方が直前に見た顔の魅力の影響を受けることを明らかにした実験

さらに、別のもう1つの顔から9つの顔をつくり、2通りの起源のターゲット顔がランダムに出てくるようにして同様の実験を行いました。すると、直前の試行が起源の違う顔の場合は、見え方が引っ張られる傾向はありませんでした。直前の試行で見た顔との違いが少ないほうが、直前の試行に引っ張られやすくなることがわかったのです。

知覚と判断のバイアス解消に貢献したい

私は、光の明るさを判断するときの脳活動を調べる先輩の実験を手伝ったことがあります。そのとき、さまざまな明るさの光をランダムに実験参加者に見せたのですが、同じ明るさの光を見せても、その時々で判断も脳活動も変わることに気づきました。なぜだろうと思って直前の試行が明るいときと暗いときで比較したところ、直前の試行に引っ張られることがわかったのです。

この結果には、アンカリングという現象が関連していると考えられています。アンカリングとは、情報量が限られている状況において、先に行った判断を基準にすることによって、その後の判断が先行した判断に近づく傾向のことで、船が動かなくなるように固定するためにアンカー(錨)を下ろすことになぞらえられています。この現象によって、前の試行が明るかったら次も明るいと判断する仕組みになっているのでしょう。

でも、光の明るさのように物理的な評価尺度のあるものではなく、人の顔の魅力のように実験参加者の主観的な基準によって判断されるものを対象にしたら、結果は変わるのではないか――私はそう考えて、今回の実験を企画しました。主観的な基準があるものなら、前の試行に引っ張られることはないだろうと予想していたのですが、結果は光の明るさと同じでした。さらに興味深いことに、判断だけではなく、顔の魅力の見え方自体も前の試行に引っ張られることが、その後の知覚の実験によって明らかになったのです。

今後は、履歴効果をより詳細に解析するための実験を行っていく計画です。今回、判断の実験と知覚の実験は別々のグループでしたが、同じ実験参加者に知覚と判断の実験をやってもらい、両方の引っ張られやすさの間の関係を調べることで、履歴効果が生じるメカニズムを明らかにしたいと考えています。

実は、社会においても、面接や競技の採点など、直前の知覚や判断のバイアスを受ける可能性のある場面はいろいろあります。こうした場面を実験室で科学的に分析してバイアスが生じるメカニズムを明らかにし、だれでもできるようなバイアス解消法を提案することで、公平な判断の実現に貢献できればうれしいです。

取材・構成:青山聖子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School