和歌の翻訳の難しさ

私は日本最古の詩歌である和歌を外国語に翻訳する方法を研究しています。和歌は、同音異義語によって一つの言葉に二つ以上の意味を持たせる「掛詞」やテーマや発音で関係の深い「縁語」を随所に散りばめることにより、31文字の中に花、雨、道標など自然の物性(景物)を表現すると同時に、人の感情(人事)を表しています。

こうした「同音異義表現」や「二重文脈歌」を特徴とする和歌の翻訳は、原典にあった音が失われるうえに文化の違いがあるため、大変難しい作業です。ここでは、これまでの翻訳の問題点を検討すると共に、和歌特有の表現を残しつつ、より正確に内容を伝える試みとして新しい翻訳方法を拙訳とともに紹介します。

私はハンガリーで日本語や日本の古典文学を勉強しました。日本の文学は人間と自然が密接な関係にあると感じ、そうした精神が和歌によく表れていると感じました。和歌は響きも美しいので、原文でも読みました。

多用される直喩

平安時代には和歌を通じて互いに気持ちを伝えることが行われており、和歌は貴族のコミュニケーションの手段でした。当時、歌語(和歌に使われる言葉)には常套的な表現のパターンができていました。例えば「(雨が)ふる」という語句は「年を取ってゆく」「時間が経ってゆく」ことも表すという約束事があり、その結果「ふる」という音を聞くと、当時の人々は「雨が降る」「古くなる」「年を取る」「時間が経つ」など人事と景物二つの文脈で連想しました。

和歌の特質は自然と人間が一つの歌の中で密接につながっていて、同等であることですが、外国語訳では自然が人の感情を説明するための単なる背景、道具となっている例が多く見られます。人事と景物の関係を as やlikeを使って「〜のように」と直喩の関係で訳出することが多いです。また、この方法だと人事と景物の関連を説明するために原典にない内容を補う必要が出てきます。直喩が多用されると表現が単調で説明的になり、和歌の修辞法の多様性が失われる傾向があります。

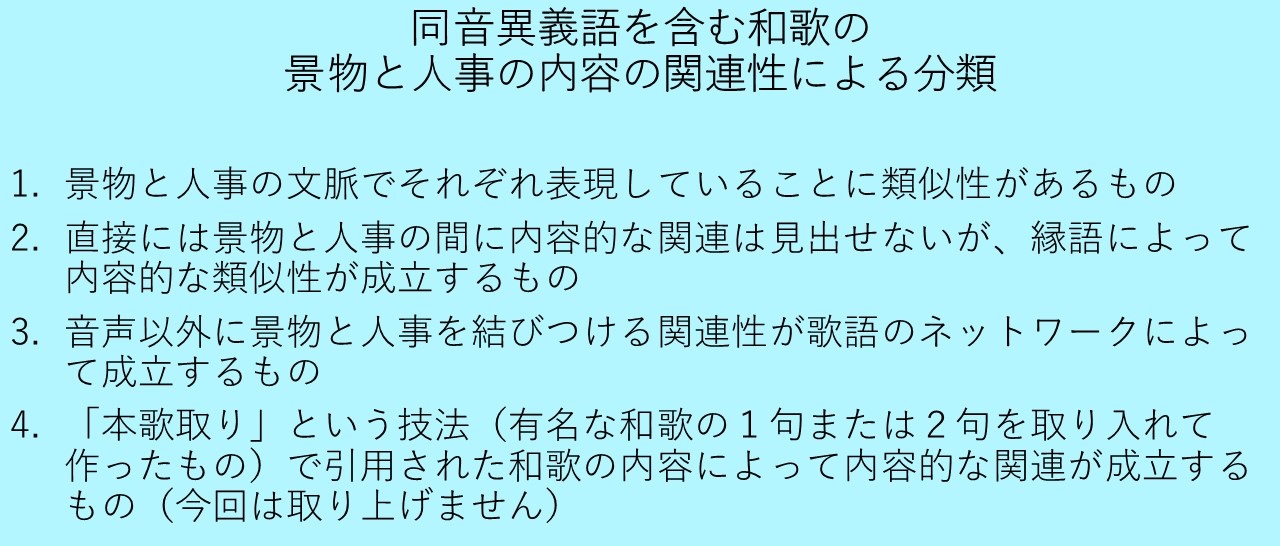

私は景物と人事の内容の関連性によって同音異義語を含む和歌を4つのグループに分け、それぞれに適した翻訳方法を考えてみました(図1)

図1. 同音異義語を含む和歌の景物と人事の内容の関連性による分類

1と2の場合は景物の文脈を中心に翻訳しつつ、人事の文脈も暗示する寓喩的な翻訳をすると、景物と人事が同等であることを表現できます。3で使われている同音異義語は和歌でよく使われる常套句と考えられます。この場合は、そうした常套句が他の和歌でどんな言葉と一緒に使われているかを分析し、必要なら常套句と連想関係にある歌語を用いて内容を補います。

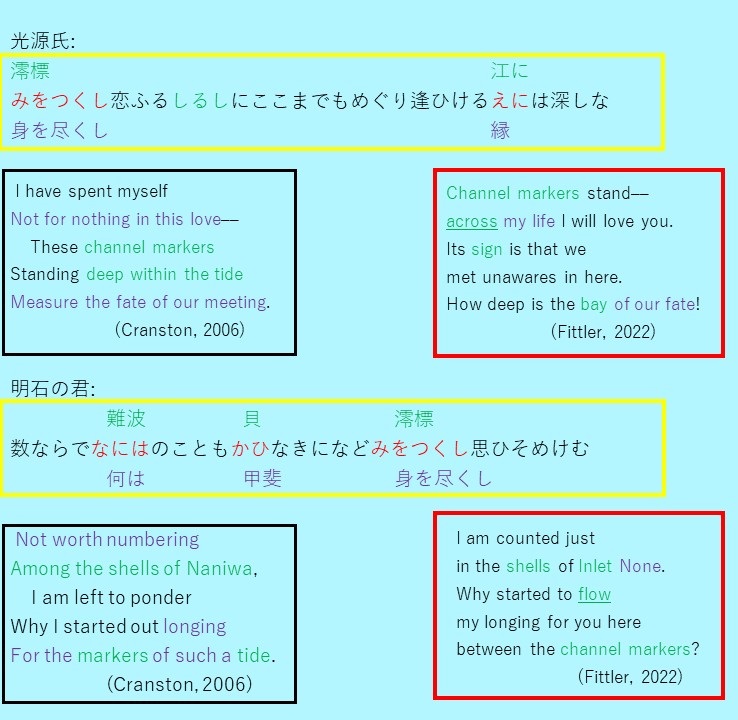

ここでは3の例として源氏物語「澪標」で光源氏と明石の君が交わした歌を取り上げ、先行翻訳と拙訳を比較検討してみます(図2)

源氏が難波江に近い住吉大社に参詣すると、その煌びやかな様子を偶然来合わせていた明石の君が目にします。改めて身分の差を思い知らされた明石の君は黙って帰ってしまうのですが、後にそれを知った源氏は和歌を贈ります。

図2. 光源氏と明石の君の贈答歌。翻訳はCranston、Fittler。

みをつくしは「難波江によく見られた澪標(入江の浅瀬に立てられた道標)」と「身を尽くし(自分を犠牲にする)」の掛詞です。この二つの言葉には音声以外に関連が無いため、翻訳では多くの場合「身を尽くす」という人事の文脈だけが訳出されています。

Cranston訳(黒枠部分)は、人事と景物両方の文脈を表現している数少ない例です。ただ、澪標は本来「案内するもの」を意味するのに対し、翻訳では「潮の中に深く立ち、二人の逢瀬の縁の深さを測るもの」として扱われ、原典とは異なる内容になっています。

明石の君の返歌も、Cranston訳は最初の2行で「身分の低い自分」は「難波の貝の中に数えられる価値がない」として人事と景物を隠喩で関連させた素晴らしい翻訳です。ただtideは源氏への憧れと潮の深さを測る澪標を意図して用いられたと思われ、やはり原典とは意味が異なります。

連想関係にある歌語で縁語を形成

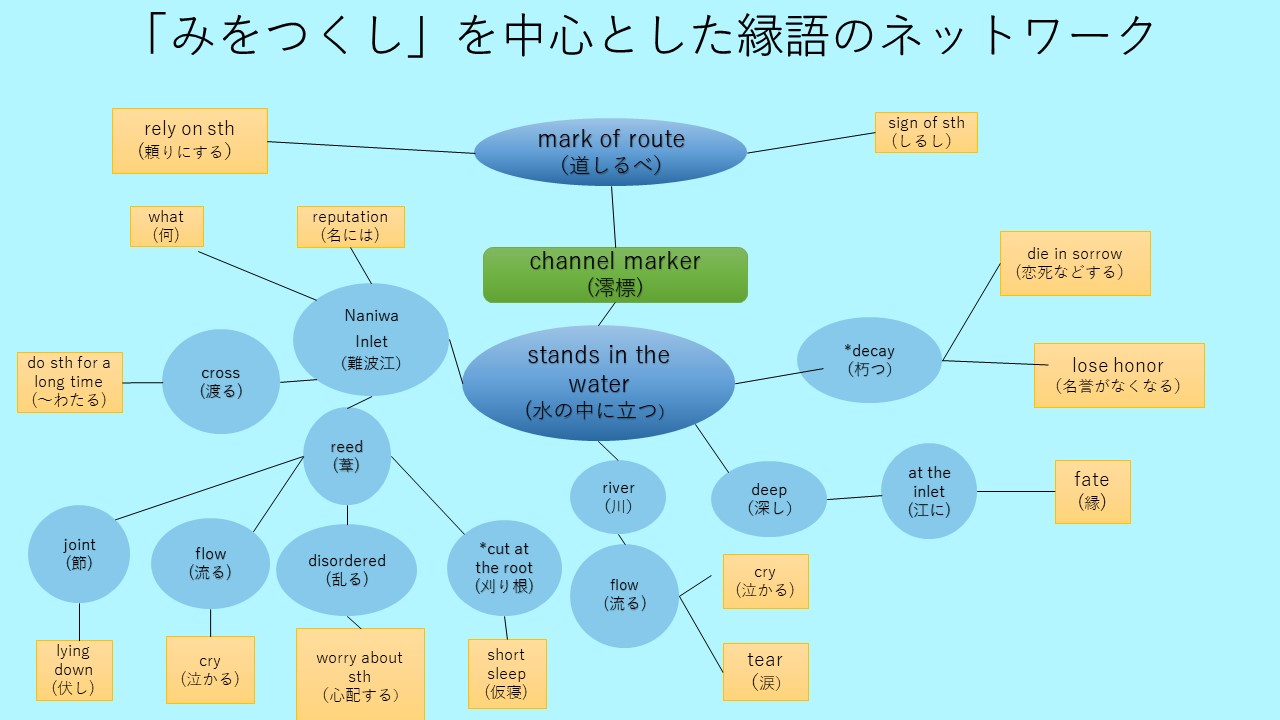

平安時代の人々にとって常套句である「澪標」には、一次的、二次的につながる言葉のネットワークが形成されていたと考えられます。例えば、新編国家大観(和歌のデータベース)で調べると澪標の属性は「道しるべ」「水中に立つもの」であり「難波江」「葦」「頼りにする」などの語句と連想関係にあることがわかります(図3)

図3. 「みをつくし」を中心とした連想のネットワーク

*12世紀以降初出の表現 (expressions used in and after the 12th century)

この連想を活用して翻訳したのがFittler試訳(図2の赤枠部分)です。ネットワークでは「澪標」「難波江」「渡る」が関連しているため、翻訳では澪標の縁語としてacrossを使用。こうして和歌特有の表現である縁語を使うことができるので、先行翻訳のように内容が原典から大きく離れる恐れがありません。返歌の試訳のflowは澪標や難波江と関連します。

今後に向けて

和歌に詠まれている物象は西洋詩ではどのようなイメージを持ち、詠まれているのか。日本の歌語と共通するものがあれば翻訳にも活用できるし、文化の比較研究にもなるため検証したいと考えています。また、ハンガリーの同僚と取り組んでいる百人一首の翻訳が2022年後半にハンガリーで出版される予定です。

取材・構成:井上裕子

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School