相澤 俊明 講師(2021年5月当時)

途上国の都市化で生じる健康状態の不平等

最新の研究は、インドで導入された母親向け現金給付プログラムの効果測定です。インドの乳幼児死亡数は世界で最も高く、全体の20%以上を占めています。同国の女性たちは出産直前まで働かざるを得ない状況で、妊娠時でも適切な栄養摂取や医療受診が難しい状況にあります。これが乳幼児死亡率の高さに結びついています。

そこで同国は「IGMSY(Indira Gandhi Matriya Sahayog Yojana)」と呼ばれる現金給付プログラムを2010年から2011年にかけて一部の地区で導入しました。このプログラムでは、役所への届け出や妊娠中の検診、カウンセリングへの参加、誕生した乳児への予防接種といった条件を満たすことで、妊娠6ヵ月目・出産後3ヵ月目・出産後6ヵ月目の3回にわたり、それぞれ1500・1500・1000ルピー受け取れます。

私はIGMSYが乳幼児の生存率向上に寄与したかを測定しました。効果を測るには、プログラム実施地区とそれ以外の地区においてプログラムの実施前後で、変化に差が見られるか調べる必要があります。そこで、プログラムが実施された地区と実施されなかった地区を、マッチングさせ、実施地区で生まれた乳幼児たちを「処置群(treatment districts)」とし、非実施地区で生まれた乳幼児たちを「対照群(control districts)」とし、プログラム開始前後の両群の生存率の変化を推定しました。

効果の検証に用いたデータは、インド全土を対象とした健康や社会経済状況に関する調査「NFHS(National Family Health Survey)」の2015年・2016年版です。ここからプログラム導入前の2010年から2011年、そして導入後の2012年以降に生まれた乳幼児たちのデータを使い、それぞれを処置群・対照群に分けて分析しました。結果は図1のとおりです。

図1 処置群と対照群の生存率比較 図中の英文の意味は次のとおり。「Survival rate(%)→生存率(%)」「Age in Month→月齢」「Post-treatment control districts→実施後の対照群」「Post-treatment treatment districts→実施後の処置群」「Pre-treatment control districts→実施前の対照群」「Pre-treatment treatment districts→実施前の処置群」

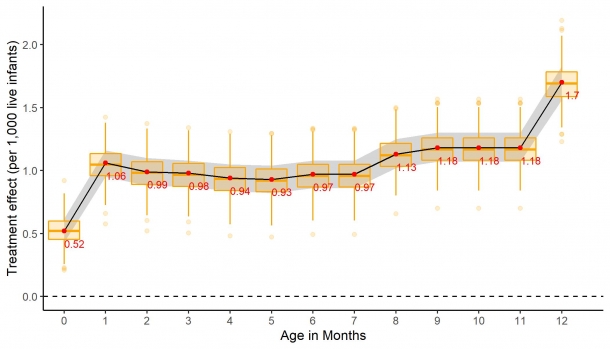

IGMSY実施前の生存率は、処置群と対照群でそれほど差がありません。一方、実施後の生存率は差が見られ、処置群でより大きく改善しているのがわかります。この結果をもとに、1,000人あたり何人の乳幼児の命が救われたかを示したのが図2です。

図2 1000人あたり何人の乳幼児の命が救われたかを月齢で示した図。「差の差分(difference-in-differences)」と呼ばれる手法を用い、IGMSYの効果から時間と地域の固定効果を取り除いた。なお、推定には生存分析のために作られた「ランダム・サバイバル・フォレスト(Random Survival Forest)」という機械学習のモデルを使用している。図中の英文等の意味は次のとおり。「Treatment effect(per 1,000 live infants)→実施による効果(乳児1,000人あたり)」「Age in Month→月齢」「グレー部分=95%信頼区間」「箱ひげ図=95%予測区間」

乳幼児の生存率に有意な改善が見られます。月齢7ヵ月までは、乳幼児の生存率の改善はやや限定的ですが、それ以降になると徐々に改善度合いが上がり始めます。IGMSYのプログラムでは産後6ヵ月で現金給付が終了するにもかかわらず、効果はそれ以降にも出ているのです。現金給付やカウンセリング、乳児への予防接種といった施策が積み重なり、累積的な効果を生んでいると解釈できます。

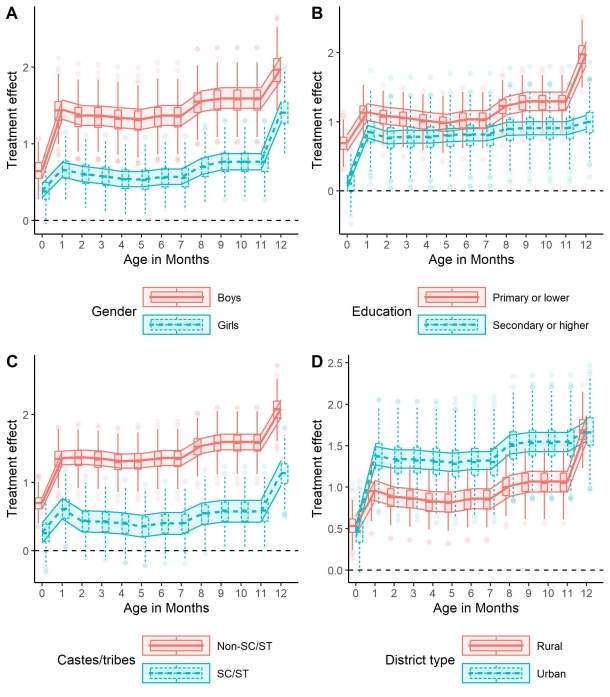

では、IMGSYの効果は、乳幼児の性別やカーストといった社会経済的な属性で差が見られるのでしょうか。4つの視点で分析しました(図3)。

図3 社会経済的な属性から見た生存率の図。Aは「乳幼児の性別」、Bは「母親の教育水準」、Cは「カースト」、D「住んでいる地域」。図中の英文等の意味は以下のとおり。「Treatment effect→実施による効果」「Age in Months→月齢」「Gender→性別」「Boys→男児」「Girls→女児」「Education→教育」「Primary or lower→初等または初等以下」「Secondary or higher→中等もしくはそれ以上」「Castes/tribes→カースト/部族」「Non-SC/ST→高い」「SC/ST→低い」「District type→地域のタイプ」「Rural→農村部」「Urban→都市部」「網掛け部分=95%信頼区間」「箱ひげ図=95%予測区間」

図3-Aは乳幼児の性別による改善の差を表します。男児の改善度が女児のそれを大きく上回っているのがわかります。女児よりも男児が大事にされるというインドの文化的背景が結果に影響したと考えられます。

図3-Bは母親の教育水準による改善の差です。教育水準の低い母親でより高い効果が見られました。もともと知識がないため伸びしろがあり、IGMSYのカウンセリング等が効果を発揮したと考えられます。

図3-Cはカースト別による改善の差です。カーストの高い乳幼児でより高い効果が見られました。カーストが低いと識字率も低く、医療へのアクセスの悪い場所に住むことになります。これらの影響で母親がプログラムを途中で受けられなくなった可能性や期待されていた最大の効果が得られなかった可能性があります。

図3-Dは住んでいる地域から見た結果です。都市部のほうでより高い効果が見られます。当然ながら農村部と比べて病院の数が多く、交通網も発達していますから、それらが影響したと考えられます。

今回の研究結果から、IGMSYの導入で実際に多くの乳幼児の命が救われているとわかりました。ただし、比較的裕福な家庭では改善していますが、最貧層の家庭ではそうではない可能性があります。これからこうした不平等性を、さらに細かく分析していく予定です。

今後は健康状態の不平等性と幼少期の環境の関係を研究したい

IGMSYの効果測定以外にも、やりたい研究はあります。冒頭でご説明したとおり、現在は糖尿病・高血圧といった非感染症による不平等性がさまざまな国で広がっています。私はこうした差が自身ではコントロールできない環境的な要因でどれくらい説明できるのかに強く関心を抱いています。今後は途上国だけでなく、日本を含めた先進国についても、こうした問題をめぐる分析をしていきたいと考えています。

取材・構成:松本香織

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School