クロマチンの構造とその変化

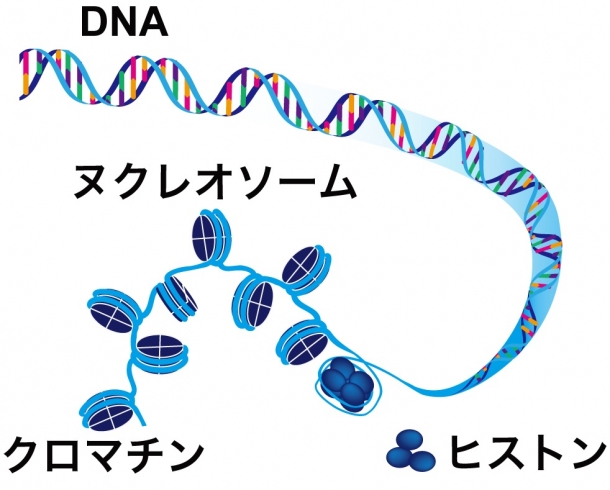

ヒトの遺伝情報(ゲノム)は直鎖状のDNAに蓄えられており、長さは約2mに及びます。細胞内では、DNAはヒストンと呼ばれるタンパク質に巻き付いたユニット(ヌクレオソーム)が数珠つなぎになったクロマチンとして存在しています(図1)。

図1 DNAはヒストンタンパク質複合体に約150塩基ずつ巻き付き、それが数珠つなぎになってクロマチンを構成する

細胞が分裂してから次の分裂を終えるまでの過程を細胞周期と呼びます。細胞周期は、細胞が通常の活動やDNA複製を行う間期と、DNAや細胞の成分を二分割する分裂期から成り、クロマチンの構造は間期と分裂期で大きく変化します。間期には長いヒモがグニャグニャに折れ曲がったような状態で核に詰め込まれていますが、分裂期には光学顕微鏡で観察できる染色体を形成します。私は、このようなクロマチンの構造変化がどのように制御されているのかを分子レベルで解き明かしたいと考えて研究してきました。

クロマチンの構造変化をDNAの配列から明らかに

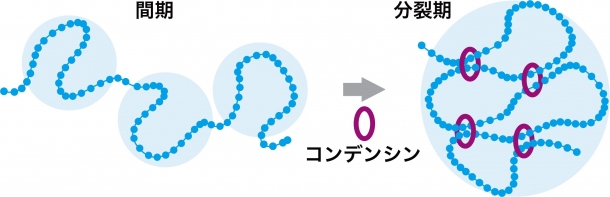

分裂期にクロマチンを凝縮させ、染色体を形作るのに関与しているのは、主にコンデンシンというタンパク質です。コンデンシンは輪のような形をしており、クロマチンをあちこちで束ねています。クロマチンが凝縮する際には、コンデンシンによる束ね方に変化が起こるはずなので、その過程を捉えたいと考えました(図2)。

図2 間期と分裂期におけるクロマチンの空間配置の変化にはコンデンシンなどが関与している

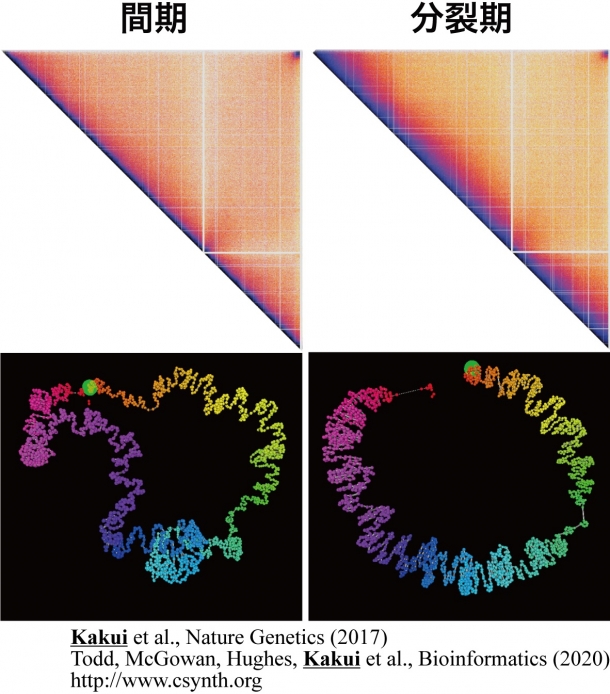

クロマチン構造の研究では、蛍光顕微鏡や電子顕微鏡などによる観察が主流ですが、内部構造の解明に十分な情報が得られません。そこで私たちは、DNAの配列情報を基に、DNAのどことどこが近接しているかを解析し、3次元的な位置関係を調べることにしました。

用いたのは、Hi-C(high – throughput chromosome conformation capture:染色体立体配座捕捉法)と呼ばれる手法です。細胞を固定して、立体構造を保ったままDNAを断片化した後、DNA断片同士をつなぎます。こうすると、立体構造の内部で近接していたDNA領域を捉えられます。次世代シーケンサーで近接DNA領域の配列を網羅的に読み取り、元のDNAの配列と比較すれば、クロマチンの空間配置がわかるというわけです。

解析対象としたのは、分裂酵母です。分裂酵母はゲノムサイズがヒトの約200分の1程度、染色体数が3本とシンプルなため、高解像度の解析が可能です。解析の結果、分裂期にクロマチンが凝縮して染色体を形作る過程で、染色体と別の染色体の間や、1つの染色体の腕部同士の相互作用が減る一方、より近傍である同じ腕部内の相互作用が増えることが明らかになりました(図3)。ほかの解析や実験も行うことで、コンデンシンによるクロマチンの凝縮過程を詳しく解明することができました。

図3 Hi-C法により得られたクロマチン相互作用マップと再構築した間期と分裂期の染色体構造。分裂期には中距離の相互作用が強くなりクロマチンが凝縮する

減数分裂の分配異常の解明を目指して

私は、細胞分裂のなかでも、特に、配偶子(生殖細胞)を作り出す減数分裂に興味をもっています。減数分裂では、体細胞(生殖細胞以外の細胞)の分裂よりもさらに複雑な変化が起こるため、減数分裂の際のクロマチンのふるまいを理解することは、大きなチャレンジだからです。

現在取り組んでいるのは、減数第一分裂で父方と母方の相同染色体の間を結ぶ、chiasma(キアズマ)という構造体の研究です。キアズマは組換えが起きて染色体が交差した場所であり、配偶子の遺伝的な多様性を生み出すために重要ですが、キアズマができる場所がどのようにして決まるのかについてはまだ明らかではありません。そこで、組換えが1カ所だけで起こるような実験系をつくり、キアズマ生成の分子メカニズムを解明したいと考えています。

こうした減数分裂の分子メカニズムの解明により、社会的に注目が高まりつつある生殖医療にも貢献できると考えています。減数分裂で異常が起きると染色体分配が正常に行われず、不妊や流産、先天異常などを引き起こします。高齢出産ではこうした異常が増えることが知られていますが、老化した卵子でクロマチンの構造にどのような異常があるかを調べることができれば、将来的に、精子を導入する前に卵子の異常を診断できる可能性もあります。

素朴な感動が出発点

私が研究者を目指したのは、小学生のとき、理科の資料集で染色体の構造に魅せられたことがきっかけです。ですから、科学の面白さを小中学生でもわかるように伝えていければと考えています。例えば、今日までの多くの研究から、クロマチンが凝縮して染色体を構成する仕組みは、数μmという細胞のサイズの制約の中で、長いDNAを分裂後の細胞に正確に分配するためのエレガントな解であることがわかってきました。こうした単純なようで複雑な仕組みを解き明かし、社会に還元していきたいと思います。

取材・構成:中沢 真也

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School