加藤 真也 講師(2021年2月当時)

日常的な直感とは異なる振る舞いを見せる量子の世界

私の専門は物理学、中でも量子光学とよばれる光を中心とした実験の研究をしています。日常生活では実感しにくいですが、電子や原子のような基礎的な粒子の振る舞いを説明する理論では粒子と思われる原子が波としての性質を示し、また、波であるとみなされることの多い光が粒子としての性質を示します。これが量子の世界のとらえ方です。

量子の世界では、マクロな世界とは違った物理法則で様々な事象を解釈していきます。私は光と原子の相互作用を調べることで、量子の世界の理解を進め、それを活用しようと日々研究しています。キャビティQED(共振器量子電気力学)とよばれるこの研究では、光共振器という装置を用いて研究をします。私は、新しい仕組みの光共振器を完成させ、実験を進めています。

光ファイバーから作る全く新しい発想の高性能光共振器

光共振器とはある波長の光のみを往復させるための装置で、光共振器に閉じ込めた光と原子1個からなる系をキャビティQED系とよびます。閉じ込め性能が高いほど、光と物質の量子性が純粋な形で観測できるようになります。ですから、高性能な光共振器を作れば、キャビティQED系を用いた実験の可能性を飛躍的に高め、新しい量子光学の展開が期待されます。

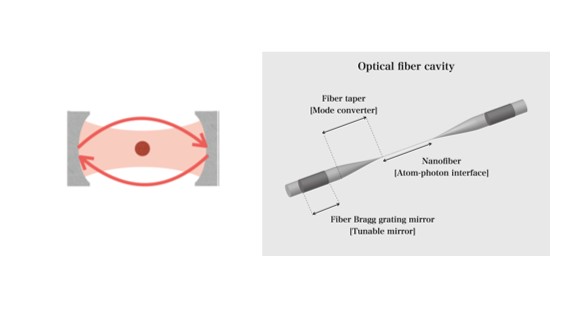

これまでの光共振器は、鏡を対向させ、その間で特定の波長の光を往復させるものでした(図1左)。鏡の品質を技術の限界まで向上させ、髪の毛数本ほどの距離で対向させた装置を用いることで、光と原子1個の系についての理解はかなり深まりました。しかし、従来型の鏡を用いた光共振器の性能向上は限界なのではないかと私たちは考えました。

そこで私は、まったく新しい発想で、光ファイバーを使った光共振器に挑戦しました。光ファイバーならば光共振器を連結させられます。連結すれば、さらに複雑な系での実験が可能になります。

図1 光共振器の模式図

従来の鏡を対向させたタイプ(左)と光ファイバーを用いた光共振器(右)。光ファイバーを直径0.4μmの細さまで引き伸ばし、光を往復させるため、特定の波長の光だけを反射する格子(濃いグレー部分)を両側につくりこんである。(提供 加藤講師)

私のキャビティQED系の実験において重要になるのは図1右の中央部分にある光の波長よりも細い光ファイバー部分です。こういった光ファイバーの加工が行われ始めた2000年代の後半では、加工した部分での損失が10%を超えることが当たり前でした。そういった損失のある部分を何往復もする光共振器では実用に耐えないというのが実情でした。 そこで私たちのグループは、損失の原因を一つずつ解明し、理論的にも十分な性能がでる構造を設計、実際に作製してみせることで、世界で初めて2015年に光ファイバー製光共振器を用いたキャビティQED系実験装置の開発に成功しました。

その後改良を重ね、2020年現在、加工部分の損失は0.1%を下回り、2015年の装置に比べても30倍以上の性能を誇る光共振器を作ることに成功しています。博士課程のころ研究していたレーザー冷却の知見も、キャビティQED系の安定した実験装置を作り上げるのに大いに役立ちました。

光共振器を連結し、原子と光子の複雑な相互作用を確認

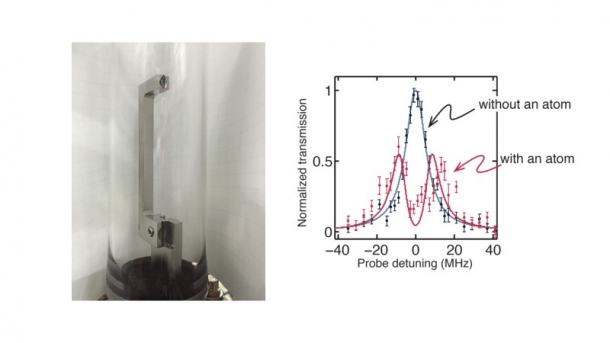

私たちが作り上げた装置(図2左)で明らかにした実験結果をご紹介します。図2右に示したグラフは光共振器に通す光の波長(周波数)を変化させたときの光の透過率を測定した結果です。黒●が光共振器内に原子がない場合、赤●は光共振器近くにセシウム原子を1個配した場合の値です。

図2右中央の黒で示したグラフピークが、赤で示すように下がるのは、原子を1個置くだけで、光共振器を通っていた光が通ってこなくなることを意味します。理論計算値(実線)と実験で測定した値(黒●や赤●)がよく一致しており、私の作った装置がキャビティQED系を実験できる装置となっていることが確認できました。

図2 光ファイバーで作った光共振器(左)と光共振器の一部がオレンジ色に光っている。光共振器1つの場合の光の波長(周波数)(横軸)と光透過率(縦軸)の関係(右)

光の透過率が高いことは、光の波長の半整数倍が光共振器の長さに一致し、共振器内を何往復もして透過していることを示す。セシウム原子1個を光共振器から0.2μm程度離れたところに存在させるだけで光の透過率が下がり、グラフがふた山分布になる。(提供 加藤講師)

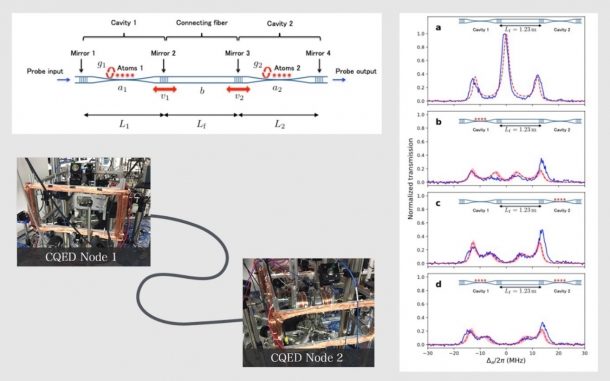

次に、2つの光共振器をつなげて実験を行いました(図3左)。鏡式の光共振器とは違って、光ファイバー製の光共振器は連結用のファイバーで簡単に連結でき、連結部分の長さも自在に変えられます(図3左上)。図3右側に示したグラフは光の波長(周波数)と透過率の関係を見ています。青の実線が実験結果で、赤の点線が理論計算値です。

2つの光共振器をつないでいる図3左上のbの部分も光共振器として働くと解釈して、光と原子の相互作用の結果を考察していくと実験結果を理解することができました。連結できる光共振器は複雑な系について実験することができ、これまでは実現できなかった原子と光の相互作用の形を具体的に実験することができるようになりました。

図3 光共振器を2つ連結した実験

光共振器は写真のような装置に収め、2つの光共振器を光ファイバーでつないだ。これを模式化したのが左上図で、a1 a2の2つの光共振器がbの光ファイバーでつながれている。a1 a2の近くにセシウム原子を複数個存在させた。右グラフのaは原子がどちらにもない場合、bは左側のみ、cは右側のみ、dは双方の光共振器近くに原子を存在させたときの結果。理論値と観測値がよく一致している。(提供 加藤講師)

原子と光の相互作用を自在に制御しようとする研究は、単一の原子や光を用いて人工的に特殊な状況を作り出して行います。しかし、身の回りにも光と原子、または光と分子が作用しあっている現象はあります。それらの理解を深めるために、私の研究でモデル化してシミュレーションしていくことにも興味をもっています。

日常的に実感できる光が重要な現象には、少数の分子と太陽光が起こす光合成のような反応があります。その他にも光が関与する反応はたくさんあります。これまでマクロからミクロへと理解を深める研究がされてきましたが、私は積み上げてきた実験技術とその成果を拡張して、ミクロからマクロへと進む研究にも興味を持っています。量子光学を使って身の回りの現象を解明していくと、面白い発見があるのではないかと期待しています。

取材・構成:大石 かおり

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School