性格の科学「骨相学」

19世紀のヨーロッパでは、「性格とは何か」を科学的に捉えようとする試みが盛んに行われ、いくつかの興味深い学説が登場しました。私はそのうちの一つ「骨相学」に焦点を当てて研究しています。骨相学とは、人の性格が頭蓋骨や頭の形に表れるとする学説です。今では科学的に否定されていますが、特に19世紀前半のイギリスにおいて、骨相学は爆発的なブームになりました。

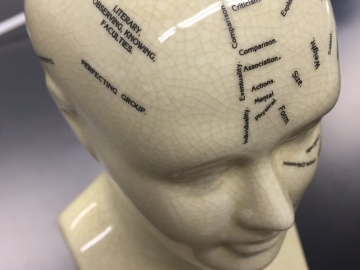

博士課程のころは、全く違うテーマでヨーロッパの思想史や歴史を研究していたのですが、当時、私が研究していたイギリスの哲学者ジョン・スチュアート・ミルが、さまざまな著書の中で骨相学を批判しており、また、ロンドンに留学した時に、骨相学を象徴する置物(写真1)が売られているのを見つけ、「骨相学とは何だろう」と興味をもつようになりました。調べていくうちに、「なぜミルはこれほどまでに骨相学を批判するのだろう」「19世紀ヨーロッパでなぜ骨相学は広がったのだろう」と次々に興味がわき、今の研究がスタートしました。骨相学そのものも面白いのですが、私は骨相学が熱狂的に受け入れられ捨て去られた、19世紀ヨーロッパの社会的文脈に関心をもって研究をしています。

写真1:骨相学の置物。頭の各部位に、その部位が対応する性格や適性が書かれている(提供:川名准教授)

患者や犯罪者、神父の頭の形を観察

骨相学を創始したのは、ドイツの医師で解剖学者のフランツ・ヨーゼフ・ガルです。ガルは、診察や解剖を通して、同じような精神的傾向をもっている人は頭の形が似ていることに気付き、性格・性向と頭の形に関係があることを発見しました。さらに患者以外にも対象を広げ、たとえば、犯罪者の頭の形を詳細に観察し、データを集めました。そして、犯罪者の頭には、耳の上部に盛り上がりがあるという共通点を見つけ、脳のこの部分に犯罪を犯す性向をつかさどる器官があると考えたのです(図1)。また、神父さんの頭の形のデータを集め、神父さんには頭頂部が出ている人が多いことから、そこに信心深さや宗教心をつかさどる器官があると考えました。ガルは有名な医師だったこともあり、次第に人々の間でも骨相学が広がっていきました。中には、有名な作曲家の墓を掘り起こして、どのような頭蓋骨の形をしているのかを調べ、音楽の才能をつかさどる部位はどこなのかを知ろうとする墓荒らしまで現れました。

図1:犯罪者(左)および神父(右)に、それぞれ共通する頭の形とその部位が司る機能や性格。(L. A. Vaught, Vaught’s Practical Character Reader, Chicago, 1902より)

骨相学は19世紀前半のイギリスでもっとも広まり、ヴィクトリア女王が自分の子供を骨相学者に診察させたこともありました。やがて、一般の人々の間で骨相学は爆発的なブームになり、特に、子供の将来の予測や結婚相手の選定、就職志願者の適性チェックなどにも使われたと考えられています。実際の診察では、骨相学者は指先や手のひらを相手の頭にあてて頭蓋骨の形を調べたり、頭の大きさを測ったりして、それをもとに性格や傾向を診断しました。また、性格を変えるために頭の形を矯正するヘルメット型の器具まで売られるようになりました。

しかし、1950年代に入ると骨相学の人気は衰えていきます。解剖学や実験心理学などの発展で、骨相学は非科学的であることが人々の間にも浸透していき、また、骨相学の後継者がいなくなったことが、骨相学が廃れていった原因と考えられます。

なぜ骨相学は受け入れられたのか

当時から骨相学は科学的に正しいと思われていたわけではなく、ミルをはじめ、知的エリートといわれる人たちの多くは、骨相学を批判していました。骨相学ブームにのった人々にとって、骨相学は今の手相占いや血液型性格診断に近いものだったのかもしれません。

では、なぜ19世紀前半のイギリスで骨相学に熱狂的な人気が出たのでしょうか。これまでの研究から、骨相学が人々に受け入れられるいくつかの社会的な要因があることがわかってきました。まず、18世紀半ばの産業革命により、イギリス社会が経済的に発展してきたことが挙げられます。労働者階級や中流階級の人々が経済的に余裕ができ、子供の教育に力を入れたり、自分の立場にふさわしい性格を身につけたいと考えたりするようになったのでしょう。また、産業が発展すると同時に、ヨーロッパで国民国家が成立していくなかで、それぞれの国民や民族が集団としてもっている固有の性格に関心が向けられ、国民性や民族性という概念が広がっていきました。「国民性・民族性はどのようにして決まるのか」という議論の流れも、骨相学への興味につながっていったと考えられます。

「性格とは何か」についての議論は、もっと以前からされてきました。たとえば、デカルトが唱えた心身二元論では、心と体は独立した異なるものとし、心は非物質的で目に見えないものと考えます。それに対して、ガルは解剖学の立場から「頭や頭蓋骨の形」という目に見えるものを詳細に観察して、性格を捉えようとしました。ちょうど18世紀終わり頃、科学は形而上学的な推論ではなく、経験的事実のみに基づいて観察や実験で議論しなくてはいけないという実証主義の流れがあり、このことも骨相学を受け入れる要因になったと考えられます。

性格の科学をめぐる論争

当時の性格の科学をめぐる学説や主義の関係を表すと、図2のようにマッピングすることができます。特に、ミルが性格形成のしくみを科学的に体系化しようとしたものの未完となった「エソロジー(性格学)」、性格は環境によってすべて決まると主張する「オーウェン主義」、犯罪者は生まれつき犯罪者の性質をもつとする「犯罪人類学」、そして骨相学の4つに焦点を当て、それぞれが互いをどう批判し、影響を与えていたかを調べています。

たとえば、オーウェン主義では、生まれたときの性格はまっさらな状態なので、幼少期の教育がもっとも重要であると考えます。それに対して骨相学は逆で、頭蓋骨の形は生まれもったものなので、性格は生来的に決まっていると考えます。オーウェン主義や骨相学のように教育や生まれで性格が決まるとなると、教育は親が与えるものであり、また、生まれは選べないので、本人は自分の性格をどうにもできません。もし大人になってから犯罪を犯しても、本人には責任がないことになり、この点についてミルはおかしいと批判しています。一方、犯罪人類学は骨相学とダイレクトに関連しています。たとえば、頭の形をはじめとする身体的特徴が犯罪者に共通してあることや、犯罪を犯す性格は隔世遺伝するといったことを主張しています。このマッピングはまだ素描の段階ですが、今後の研究でさらに詳細に関係を明らかにしていきたいと思います。

図2:18世紀終わりから19世紀にかけてのヨーロッパにおける性格の科学に関する学説や主義の相関図。このうち骨相学(Phrenology)、オーウェン主義(Owenism)、エソロジー(Ethology)、犯罪人類学(Criminal Anthropology)の関係を主に研究している。(提供:川名准教授)

取材・構成:秦 千里

協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School